南湖新闻网讯(通讯员 黎洁)孟夏时节,炽热的阳光炙烤着大地,华中农业大学水产基地里一片静寂。树影摇曳间,一位老者沿着鱼塘边小径缓缓前行,眼睛不时观察着水中跃动的鱼苗。

他是华中农业大学水产学院离退休教师王卫民教授,前不久,他所培育的团头鲂品种“华海1号”入选农业农村部2024年度农业主导品种主推技术。今年65岁的他,虽已至花甲之年,但他为祖国教育事业和水产事业奋斗的那颗心始终澎湃。

王卫民教授(水产学院 供图)

“教书育人是我一生的追求”

“教书育人是我一生的追求!”王卫民说,“在众多头衔中,我最喜欢的还是教师的角色。”

正是这份质朴的初心,他在三尺讲台一站就是38年。他说:“用心上好每一堂课,是教师的职责。教师不仅要研究讲授什么,更要研究学生能够学到什么,有什么样的收获。”

在长期的教学实践中,王卫民不断改革创新,形成了富有个性的教学风格。他先后承担本科生、研究生专业课程11门,主讲《内陆大水域鱼类增养殖学》课程2009获评湖北省精品课程;开辟《鱼类育种学》专业课程建设,2012年入选校级优质课程、现已建设为国家级一流课程。

他的课堂总是座无虚席,几乎每年都获得学校教学质量优秀奖,2014年,他被评为湖北省教学名师。同学们说:“王老师讲课,知识仿佛是从他心中流淌出来的,深奥难懂的学术前沿被老师佐以鲜活的实证例子,经幽默风趣的语言表达出来,顿时变得通俗易懂,极富感染力。”

“严在当严处,仁在细微中”是王卫民作为导师的真实写照。他说:“导师要能做到点石成金,不仅要有广博的知识、孜孜不倦的求学精神和宽容的胸襟,更要有一根点石成金的‘金手指’,引导学生将粗粝的思想之石在正确的学术道路上潜心磨砺,绽放光彩。”

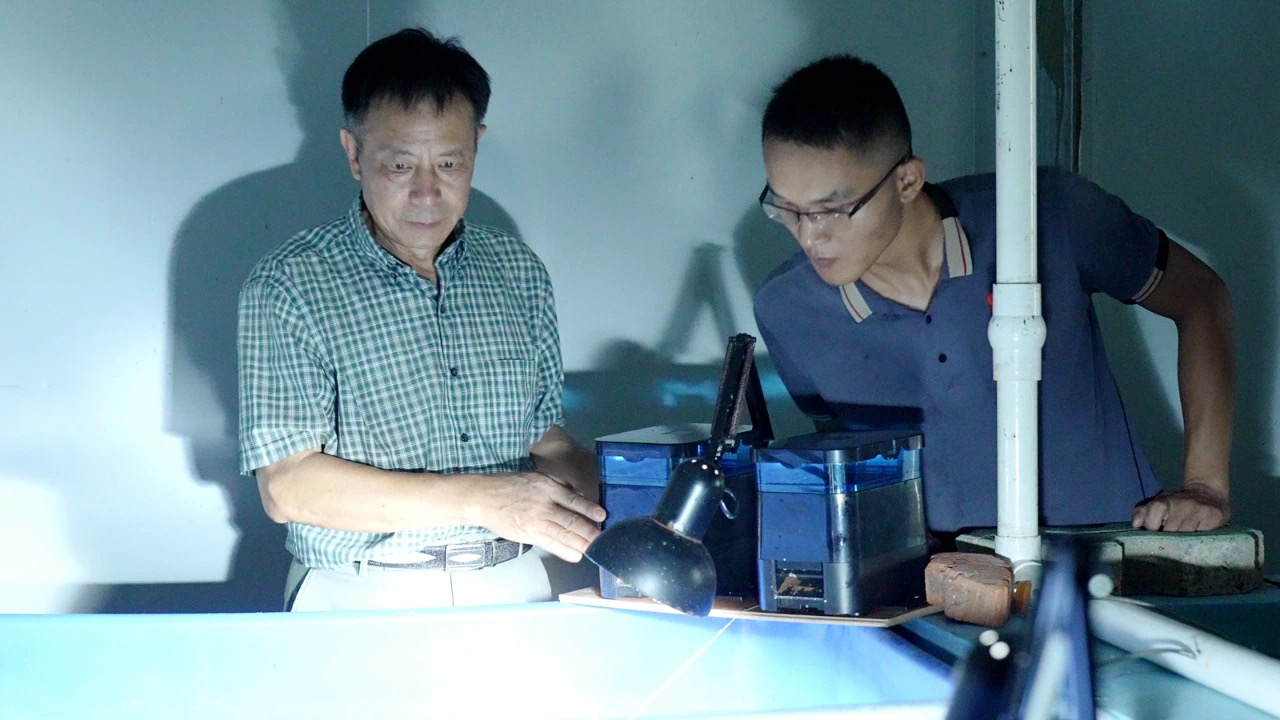

王卫民在水产基地指导学生开展育苗研究(龚时峰 摄)

在研究方向的选择上,他总能给学生指出最适合的发展空间。他说:“我没有什么诀窍,只是多了解学生而已。”每年研究生录取工作结束后,他都会设法了解研究生的学术基础和兴趣方向,再有的放矢地加以引导和点拨。

虽然身兼数职,但对于学生的为人和治学,王卫民却有着非常严格的要求。他指导的2篇论文曾获得全国优秀博士学位论文提名奖。

甘为人梯、奖掖后学,王卫民始终把育人放在第一位。

有一次,为了指导学生,竟不知不觉忙到凌晨2点。不巧的是,那天,王卫民的手机没电了,夫人一直联系不上他,深夜赶到办公室找寻,却见他仍在埋头忙碌。还有一次,因为工作过于投入,他把接儿子的事情忘得一干二净,儿子足足等了他一下午。

早年间,实验室空间紧张,没有多余的空间供研究生自习,他就把自己的办公室空间利用起来,和学生们一起办公和学习,从最初添置4张办公桌到后来将所有研究生都集中到一起,他的办公室也越来越热闹。

生活中,王卫民给予了同学们父亲般的关爱。得知课题组内一名学生家境贫困,王老师便自掏腰包,默默资助他完成学业。王老师的家中,常常坐满了学生,大家或坐或站,听老师谈人生的智慧,交流做学问的方法。学生们每临人生选择的重要关头,第一个想到的总是王老师。他的夫人常开玩笑说:“当王卫民的学生比当他的儿子要幸福得多。”

2015年,王卫民教授带领团队师生参加西班牙遗传学大会留影(水产学院 供图)

“一流的学科,需要有一流教学;一流的教学,才能培养出一流的人才!”在担任水产学院副院长、院长的16年间,王卫民始终将人才培养质量视作学院高质量发展的基石,带头潜心教育教学改革。他先后创建实践“海大班” “华扬班” “海因特水产化验师班”“水产科学菁英班”等新型人才培养模式,构建基础性实验、提高性实践、创新性科研、实战型拓展“四阶一体”的梯度实践教学体系,建设集亲本培育、育苗繁殖、成鱼养殖、水产品加工等环节于一体的全产业链校内教学实习基地。2013年,他主持的“以淡水渔业产业为导向的水产类专业实践教学体系的研究与实践”项目获得湖北省教学成果一等奖。

“把成果写在鱼塘里”

武昌鱼学名团头鲂,俗称鳊鱼,肉质鲜美、营养丰富,是我国重要的淡水养殖鱼类之一。1955年,我校水产学院创始人之一、易伯鲁在梁子湖进行新中国首次大型湖泊的鱼类研究期间,发现了鲂属鱼类一新种,并于1955年将其定名为“团头鲂”。

然而,由于近亲繁殖等因素,各地团头鲂种质出现退化,生长速度减缓,体形趋于短粗。

2008年,在易伯鲁先生的影响下,肩负国家大宗淡水鱼产业体系岗位科学家重任的王卫民接过前辈的接力棒,开启了对团头鲂新品种选育的漫长探索。

由于相关研究经历的匮乏,团队早期的科研就如同在黑夜中摸索。收集亲本是优质品种选育的关键一步。2007年至2008年,王卫民无数次深入湖北梁子湖、淤泥湖和江西鄱阳湖,收集了680组野生团头鲂亲本构建基础群体,在不断摸索中,他带领团队逐渐构建起以家系选育和群体选育技术结合亲子鉴定技术的技术体系。

王卫民在鱼房开展铺卵工作(水产学院 供图)

王卫民在鱼房开展挤卵工作(水产学院 供图)

然而,就在研究刚有眉目时,2011年,一场突如其来的洪水席卷湖北,淹没了他和团队辛苦经营的育种基地。一万多尾团头鲂亲本不幸流失,几年的心血付之东流。看着空空荡荡的池塘,王卫民心中五味杂陈。

正在一筹莫展之际,他突然想起在海南的育种基地,还有一批原本用于加速繁育的团头鲂亲本,正是这批亲本,给了他继续向前探索的一线生机。

随后的8年里,他和团队夜以继日地探索,历经4代选育后,2018年,他如愿培育出抗逆性强、生长速度快的团头鲂新品种——“华海1号”。

该新品种比未经选育群体生长快22.9%以上、成活率高出20.5%,连续2年获农业农村部重点推介,获得2019年湖北省科技进步一等奖和农业农村部2018—2019年度神农中华农业科技奖一等奖。在他的带领下,团队成员高泽霞2022年又培育出无肌间刺团头鲂,为水产种业高质量发展接续注入新的活力。

“脱离产业的研究是没有生命的”

王卫民常说:“作为大学教师,理应承担和履行大学的责任。我们作为水产教育科技工作者,应该紧紧围绕中国水产产业的专门人才培养、技术创新下功夫。”

黄石市阳新县泉池村村民董克亮是阳新县华亮种养殖专业合作社的负责人,一开始,缺乏养殖经验的他尝试自己摸索,不仅吃了不少亏,还因一口塘养殖密度太大,亏了好几万。得益于学校乡村振兴荆楚行活动,董克亮与王卫民教授结识。平时遇到不懂的地方,董克亮总会打电话给王卫民请教。这几年,得益于王卫民等教授的指导,他盘活了村里的虾稻田,每年净收入数十万,少走了不少弯路。董克亮说:“我们过上好日子,除了政府的好政策,还要感谢王卫民教授。”

从业40多年来,他坚持以产业需求为导向,以促进产业技术进步为动力,把教育的理想和科研的价值融入健康养殖研究领域,融入提高广大增收致富的需求中,先后开发出黄颡鱼、多倍体泥鳅、鳡、翘嘴鲌等养殖种类,特别是在团头鲂(武昌鱼)的育种与推广方面,做出了积极贡献。

如今,已经65岁的他,依然活跃在产业一线。他说:“水产育种事业还有很多没有解决的问题,过去的工作做得还不够,趁着现在还干得动,争取再为产业做点事。”

在他新建的苗种繁育基地里,时常能够看到穿着下水裤的他下塘指导拉网和人工繁殖。水产学院青年教师们常说:“在王老师身上,总能看到一位水产科研工作者对水产事业的深厚情感和对科研的严谨态度。”

“花的事业是甜蜜的,果的事业是珍贵的,让我们干叶的事业吧,因为叶总是谦逊地垂着她的绿荫的。”王卫民说,他甘做“化作春泥更护花”的绿叶,因为这满园的芬芳桃李,是他人生的幸福所在。

审核:曹玉琼