编者按

一部科学史,也是一部书写科学家精神的历史。在祖国广袤的土地上,广大科技工作者树立起一座座科技创新的丰碑,也铸就了独特的精神气质——科学家精神:胸怀祖国、服务人民的爱国精神;勇攀高峰、敢为人先的创新精神;追求真理、严谨治学的求实精神;淡泊名利、潜心研究的奉献精神;集智攻关、团结协作的协同精神;甘为人梯、奖掖后学的育人精神。

为大力弘扬科学家精神,农民日报“名家与乡村”栏目即日起推出“三农大先生”人物报道系列,讲述农业领域老科学家们的人生故事,感受时代大先生们的精神世界,以此为明灯,照亮我们前行的路。

敬请关注。

“我研究了一辈子的猪,但是我认为我对猪的了解还不足百分之一。”

1999年,熊远著当选中国工程院院士,成为我国第一个也是当时唯一一个“养猪学”院士。48岁评上讲师,53岁评上副教授,他人生的前半程似乎一步慢、步步慢,然而在后半程,又超越同龄人,画出了一片不同的风景。

“朱先生”进了猪棚

1930年7月8日,熊远著出生在湖北省竹山县城关镇三街的一个大宅子里。他的家境优越富足,吃饭、洗衣都有佣人伺候。

上初中时,熊远著的成绩十分优异,数学、几何成绩尤为出众,老师曾经鼓励他,将来可以成为发明科学家。

少年熊远著在心里把“读大学、留学、当发明家”作为目标。受父亲影响,他十分热爱文学,特别是中国古代文学,在中学时曾读过很多国学经典,被同学们戏称为“朱先生”(当地方言,意为书呆子)。

虽然熊远著是标准的“别人家的孩子”,但是他也遇到了很多不如意。出生于战争年代,为了上学,他也是在风雨中飘摇,学业甚至一度中断,在家乡业余民校里担任起教员。

这样的日子没有持续很久,1950年春夏之际,凭借着高中时的优异成绩,熊远著获得了珍贵的保送资格,进入湖北省农学院(1952年,该校与另外几所大学的农学院整合组建成立华中农学院)学习。但是刚入大学时,熊远著过得并不开心,他觉得学习农学埋没了自己的才华。

随着学习的深入,他对农学价值的认识越来越清晰,也深深领悟了院歌中“勤读力耕,立己达人”的意义。一场手术观摩帮他确定了未来的发展方向。

1952年夏,第四野战军兽医处的一位日本学者为一只山羊做剖腹手术,熊远著和同学们被允许在一旁观摩。那是一场精彩的手术演示,麻醉、消毒、剖腹,手起刀落,在医生和各种型号的手术刀之间仿佛有一种默契,那样得心应手。兽医精湛而娴熟的技术让在场观摩的每一位学生都叹为观止。

就在熊远著下定了决心要学习兽医专业之后,规划再次被两场大病打乱了。1957年,27岁的他康复返校时,兽医专业因为院系调整调到了其他学校,而他只能退而求其次,选择与兽医专业最为相近的畜牧学。

病愈返校后,熊远著插班到大二学习,他知道自己已是一个“非常”的学生,更加严格要求自己,尽量涉猎广泛,以突破专业书的局限。从中医巨著《金匮要略》到治世济民的《资治通鉴》,从中国四大古典文学名著到俄国诗人普希金、德国诗人海涅的作品。

即使后来住在猪场的十多年中,他的床头总放有一本书,或是散文,或是诗赋,在结束一天的工作后,他习惯以读书的方式静心安神。他曾说,读点“闲书”可以陶冶一个人的情操,活跃一个人的思想。

广泛的阅读中,熊远著还显示出很好的文笔功力。工作以后,还曾担任《长江日报》的特邀记者。

畜牧学虽不是熊远著的首选,但通过学习,他对畜牧学专业的热爱却与日俱增,并且以优异的学习成绩得到老师们的赏识。大学毕业留校后,熊远著第一次的工作经历就是去校办农场锻炼体验,负责的工作就是养猪。

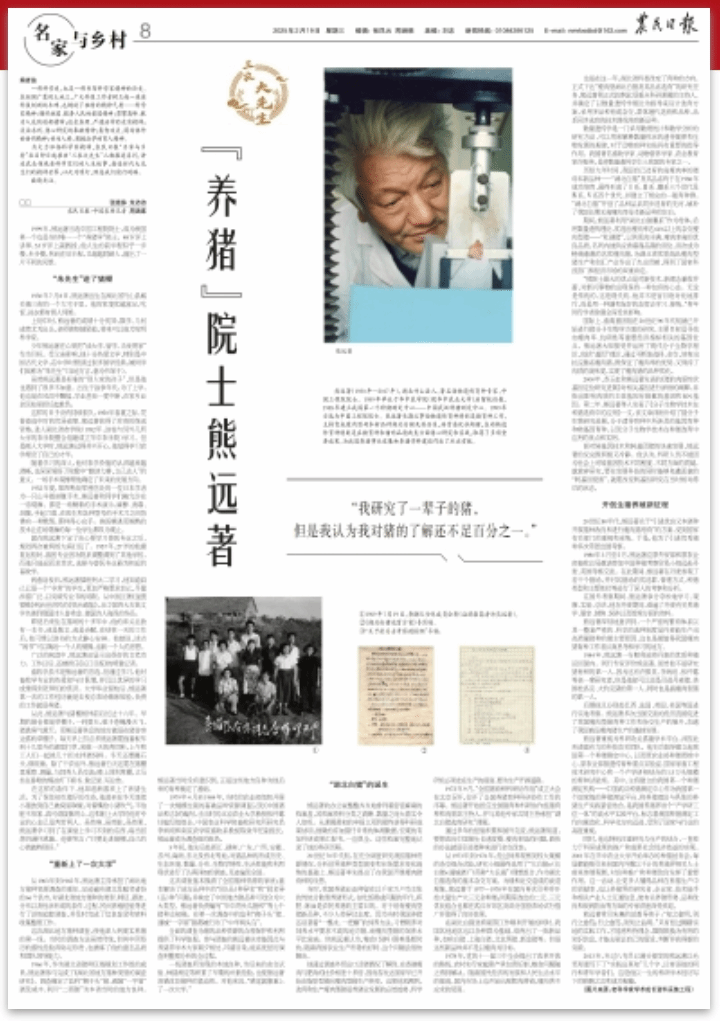

1959年7月19日,养猪队全体成员合影(后排最高者为熊远著)。

从此,熊远著与猪棚相伴前后长达十六年。早期的猪舍都是草棚子,一到夏天,蚊子苍蝇漫天飞,猪粪臭气熏天。而熊远著休息的地方就是在猪舍旁边搭的草棚子。每天早上四点多熊远著要拖着板车到十几里外的湖里打草,来做一天的青饲料,上午和工人们一起挑几十担水拌猪饲料。冬天还要搬石头,修院墙。除了干农活外,熊远著白天还要在猪棚里观察、测量,与饲养人员交流;晚上回到草棚,立马坐在昏暗的煤油灯下看书、做记录、写总结。

在这样的条件下,他却逐渐喜欢上了养猪生活。为了保住初生猪仔的生命,他甚至在冬天里把小猪放到自己被窝里取暖,对着嘴给小猪吹气,不怕脏不怕累,真可谓虔敬用心,这和刚上大学时他对专业的心态已是判若两人。虽然臭,虽然脏,虽然累,熊远著学习到了在课堂上学习不到的东西,每当回想仍满怀感激。他曾笑言:“只要走进猪棚,自己的心情就特别好。”

“重新上了一次大学”

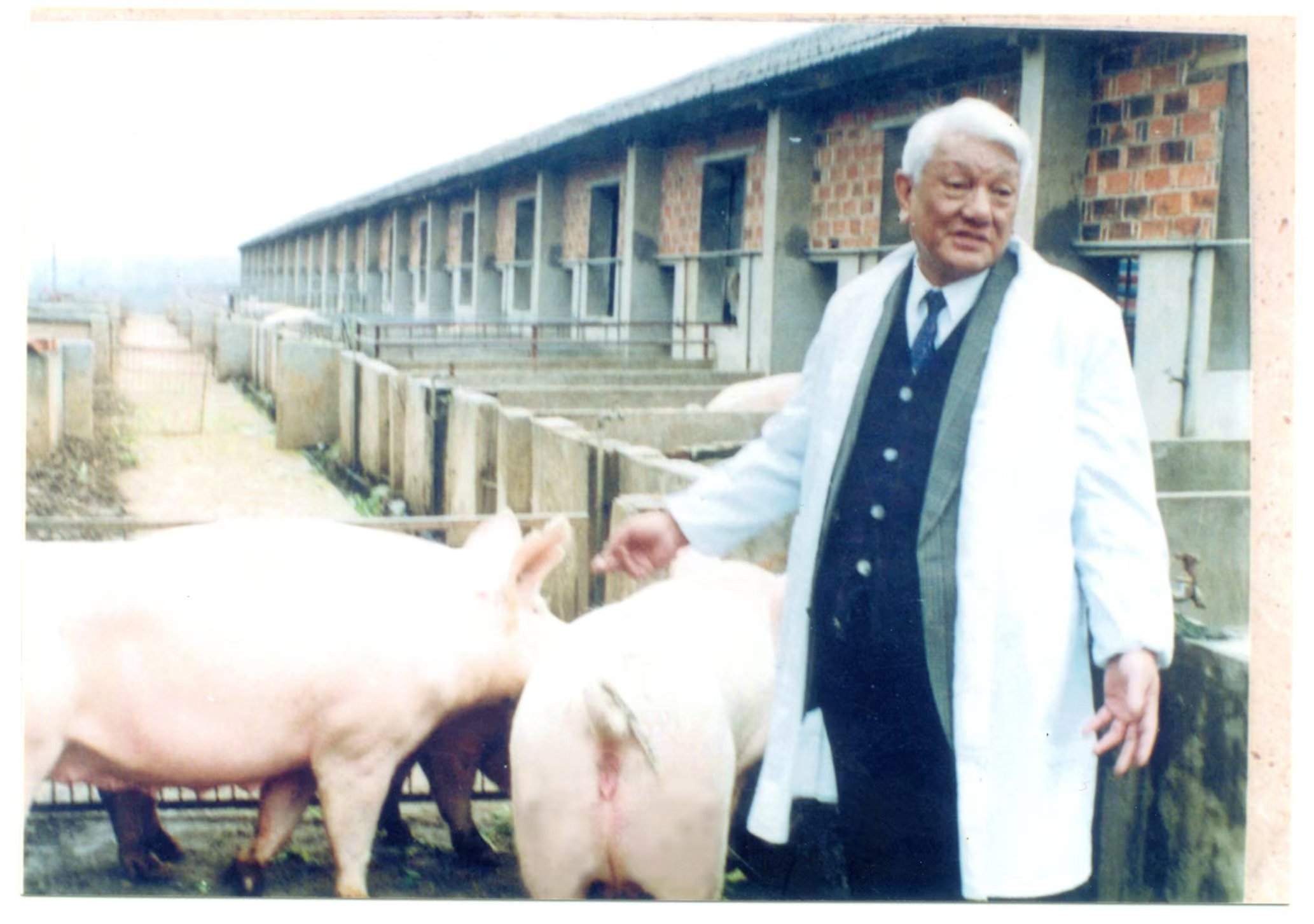

从1963年到1965年,熊远著主持承担了湖北地方猪种资源调查的重任,足迹遍布湖北及毗邻省份的66个县市,对湖北省地方猪种的类型、特征、源流、分布以及性状形成的条件、过程、民间养殖经验等进行了详细追踪调查,并及时完成了信息登录和资料收集整理工作。

这次湖北地方猪种调查,使他深入到现实养猪的第一线。当时的调查方法虽然传统,但其中所经历的感性经验却弥足珍贵,也磨炼了他的意志品质和团队领导能力。

1966年,作为湖北省猪种区域规划工作组的成员,熊远著参与完成了《湖北省地方猪种类型的调查研究》。调查确定了监利“狮子头”猪、通城“一字眉”猪及咸丰、利川“二眉猪”为本省当时的地方良种。熊远著当时没有意识到,正是这些地方良种为他后来的育种奠定了基础。

1979年4月至1984年,当时的农业部组织开展了一次规模空前的畜禽品种资源调查以及《中国猪品种志》的编写,由当时的北京农业大学教授张仲葛任编写组组长、中国农业科学院畜牧研究所研究员李炳坦和南京农学院畜牧系教授陈效华任副组长,熊远著成为调查组的组员。

5年间,他先后赴浙江、湖南、广东、广西、安徽、苏州、海南、东北及西北等地,对猪品种的形成历史、生态环境、数量、分布、生物学特性、生活性能和利用现状进行了认真详细的调查,足迹遍及全国。

这次调查基本摸清了全国猪种资源的家底;基本解决了地方品种中的“同(品)种异名”和“同名异(品)种”问题;并核定了中国地方猪品种可划分为六大类型。熊远著负责编写“华中两头乌猪种”等七个猪种志初稿。在第一次调查中的监利“狮子头”猪、通城“一字眉”猪都被归为了“中华两头乌”。

全面的调查为猪的品种资源的合理保护和利用提供了科学依据。参与调查的熊远著庆幸能因此与养猪界学术大家朝夕相处,耳濡目染,能系统经历调查到整理分析的全过程。

一线调查所发现的本地良种,为后来的杂交试验、种猪测定等积累了早期的朴素经验,也使熊远著深感改良猪种的紧迫性。对他来说,“感觉就像重上了一次大学。”

“湖北白猪”的诞生

熊远著的办公室整整齐齐地排列着密密麻麻的档案盒,其档案资料分类之清晰、数量之庞大着实令人惊叹。从课题最初的申报立项到最终获得科研成果结项,细微的有如猪仔日常的体测数据,宏观的有如科研成果汇报书,一应俱全。这些档案完整地记录了他的科研历程。

20世纪70年代初,在充分调查研究我国猪种资源情况、分析世界猪种类型演变和市场需求变化趋势的基础上,熊远著率先提出了在我国开展瘦肉猪育种的设想。

1971年12月16日均县大里坪畜牧兽培训班留念(前排右二为熊远著)。

当时,我国养猪业还停留在以千家万户为主体的传统分散型养猪形式,在吃饭都成问题的年代,积肥、炼油是农民养猪的主要目的。对于培育瘦肉型猪新品种,不少人持异议态度。因为当时我国养猪还沿袭着“一瓢水、一把糠”的饲养方法,习惯喂养对饲养水平要求不高的地方猪,而瘦肉型猪的饲养水平比较高。但熊远著认为,粮食(饲料)困难是暂时的,随着我国农业生产形势的好转,这个问题会很快解决。

他通过调查外贸出口活猪情况了解到,在香港瘦肉与肥肉的比价相差十多倍,因而各发达国家早已开始由脂肪型猪向瘦肉型猪生产转变。这使他预测到,选育和生产瘦肉型猪是养猪业发展的必然趋势,科学研究必须走在生产的前面,要为生产开辟道路。

1972年9月,“全国猪育种科研协作组”成立大会在北京召开,拉开了全国养猪育种科研协作工作的序幕。熊远著开始担任全国猪育种科研协作组猪育种和肉质部主持人,并与其他专家共同主持承担“湖北白猪选育研究”课题。

通过多年的经验积累和国外交流,熊远著知道,要想改良中国猪生长速度慢、瘦肉率低的问题,最快的办法就是引进猪种来进行杂交改良。

从1973年到1976年,经过饲养观察及较大规模的杂交组合试验,研究小组最终选用了“大白猪×(长白猪×通城猪)”(简称“大长通”)理想组合,作为湖北白猪选育的基本杂交方案。为缓和近交造成的衰退现象,熊远著于1977—1978年在国内再次引种并开始大量生产大三元杂种猪;同期筛选出的二元、三元优良组合也都在武汉市郊区及部分国营农场试行推广并取得了良好效果。

《湖北白猪选育方案》手写稿。

在湖北白猪选育前期工作顺利开展的同时,我国其他地区也以杂种群为基础,培育出了一批新品种,如哈白猪、上海白猪、北京黑猪、新金猪等。但是这些新品种并不是以瘦肉为目标。

1978年,党的十一届三中全会提出了改革开放的路线,农村实行家庭联产承包责任制,粮食问题随之得到解决。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,国内市场上也开始出现肥肉滞销,瘦肉供不应求的局面。

也是在这一年,湖北省科委改变了育种的方向,正式下达“瘦肉型湖北白猪及其品系选育”的研究任务,熊远著则正式担纲此项重点科研课题的主持人,并确定了以数量遗传学理论为指导来设计选育方案,采用多品种育成杂交,群体继代选育和品种、品系同步选育的技术路线培育新品种。

数量遗传学是一门采用数理统计和数学分析的研究方法,可以用来解释数量性状的遗传规律和生物发展的规律,对于动物育种实践具有重要的指导作用。我国著名畜牧学家、动物营养学家、农业教育家许振英,是将数量遗传学引入我国的专家之一。

历经九年时间,我国自己选育的高瘦肉率的猪母本新品种——“湖北白猪”及其品系终于在1986年成功培育,最终形成了Ⅰ系、Ⅱ系、Ⅲ系六个世代及Ⅳ系、Ⅴ系四个世代,并建立了相应的一般育种群。“湖北白猪”开创了品种品系同步选育的先河,填补了我国长期无高瘦肉率母本新品种的空白。

期间,熊远著利用“湖北白猪Ⅲ系”作为母体,沿用数量遗传理论,优选出瘦肉率达64%以上的杂交瘦肉型猪——“杜湖猪”,以其肌肉丰满、瘦肉率高的优良品质,名列内地供应香港商品猪的首位,首次成为畅销港澳的名优瘦肉猪,为湖北省优质商品瘦肉型猪生产和创汇产业作出了杰出贡献,得到了国家科技部门和经济市场的双重肯定。

“熊院士最大的优点是对新技术、新理念兼收并蓄,对新兴事物的出现保持一种包容的心态。无论是传统的,还是现代的,他并不是盲目绝对化地排斥,而是用一种谦和友好的态度去学习、接纳。”青年同行学者徐德全深受其影响。

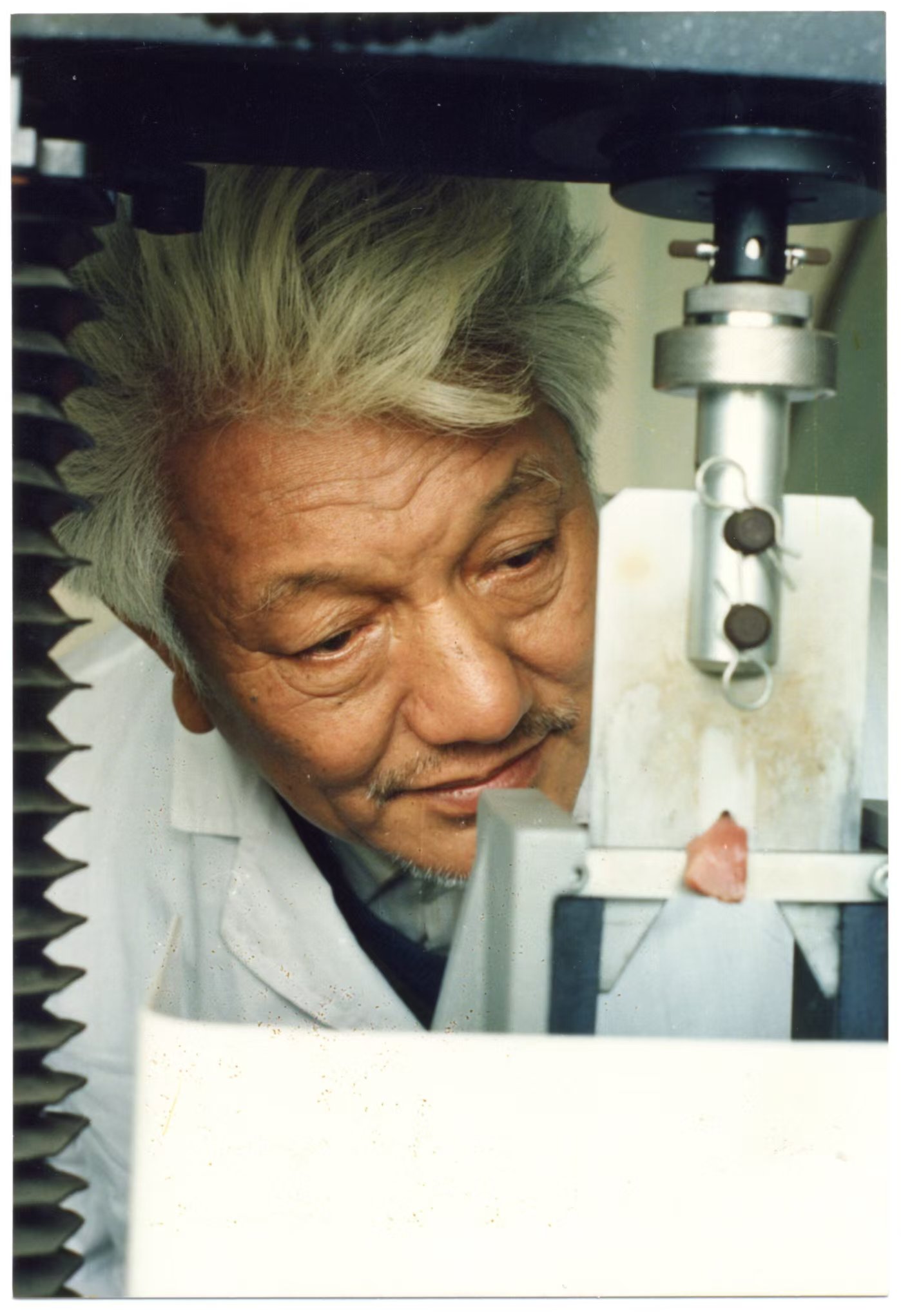

国际上,畜禽基因组在20世纪90年代初就已开始进行猪分子生物学方面的研究,主要目标是寻找如瘦肉率、抗病性等重要经济指标相关的基因位点。熊远著大胆接受并运用了现代分子生物学理论,包括“基因”理论,通过不断地选择、杂交,培育出抗应激系瘦肉猪,既保证了瘦肉率的优势,又保持了肉质的美味度,实现了瘦肉猪的品种优化。

2000年,苏玉虹和熊远著发表的《猪的肉质性状基因定位研究进展》对相关基因进行详细的阐释,并指出影响肉质的主效基因有猪氟烷基因和RN基因。第二年,熊远著等人发表了《分子生物学技术在种猪选育中的应用》一文,该文章详细介绍了猪分子生物研究进展,分子遗传育种中所涉及的基因育种和转基因育种,以及分子生物学技术在种猪选育中应用的优点和实例。

面对转基因技术和转基因猪的快速发展,熊远著的反应既积极又冷静。他认为,科研人员不能因为社会上对转基因技术不同程度、不同方面的质疑,就放弃研究,要在发展科技的同时能够免遭恶意的“转基因侵害”,就要改变转基因研究在当时相对滞后的状态。

开创生猪养殖新征程

20世纪80年代,熊远著关于“引进优良父本猪种开展猪种改良和进行瘦肉猪培育”的方案,受到国家有关部门的重视和采纳。于是,他为了引进优秀猪种多次带团出国考察。

1980年3月至5月,熊远著应原外贸部和原农业部畜牧总局邀请参加中国种猪考察贸易小组远赴丹麦、英国考察交流。在此期间,熊远著在丹麦参观了若干个猪场,并对其猪场的优选群、管理方式、种猪类型和主要性状等进行了深入的考察和分析。

在国外考察期间,熊远著争分夺秒地学习、观摩、实验、总结,他在丹麦期间,看遍了丹麦有关养猪学、屠宰、销售、饲养以及管理方面的资料。

熊远著深刻地意识到,一个严密的繁育体系以及一整套严密的、科学的选种制度是丹麦能生产出高质量猪种的最主要原因,这也是最值得我国瘦肉猪育种工作者认真思考和学习的地方。

《关于赴丹麦考察的提纲》手写稿。

1984年,熊远著一行顺利地将丹麦的优质种猪运回国内。同行专家评价熊远著,虽然他不是研究猪育种的第一人,因为还有许振英、李炳坦、张仲葛等老一辈研究者,但是他却可以说是引进丹麦猪、美国杜洛克、大约克猪的第一人,同时也是搞瘦肉型猪的第一人。

后期他又分别赴巴西、法国、英国、美国等国进行实地考察。熊远著多次出国交流的经历直接促进了我国瘦肉型猪育种工作和杂交生产的展开,加速了我国商品瘦肉猪生产的蓬勃发展。

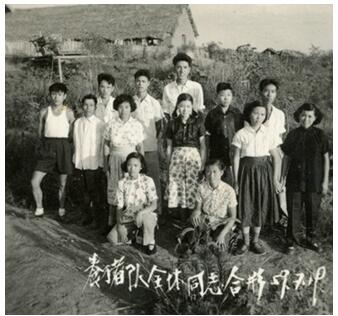

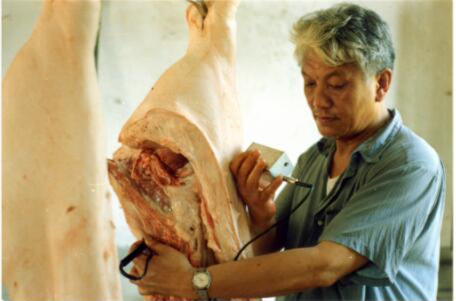

熊远著重视为科研攻关搭建学术平台,并因此形成强有力的科技攻关团队。他先后倡导建立起我国第一个种猪测定中心,以及原农业部种猪质检中心、原农业部猪遗传育种重点实验室、国家家畜工程技术研究中心和一个产学研相结合的1.5万头规模的育种试验场。其中,主持建立的我国第一个种猪测定机构——中国武汉种猪测定中心作为我国第一个国家级的种猪测定平台,将养猪理论与具体的养猪生产实践紧密结合,是我国养猪界首个“产学研三位一体”的高水平实践平台,标志着我国种猪测定工作向规范化、科学化方向迈进,受到了国家与行业的高度重视。

熊远著在测量猪肉温度。

同时,他也特别注重研究与生产的结合,一直致力于科研成果的推广和成果社会经济效益的实现。2001年在华中农业大学开始举办的种猪拍卖会,每届都能吸引来自国内外数以千计的养猪界相关人士前来参展观展,对良种推广和种猪改良发挥了重要作用。这一活动,让更多人懂得品种在养猪生产中的贡献率,也让养猪界的研究者、企业家、技术能手和相关产业人士互通信息,使有关养猪形势、品种改良和疾病防治等方面的专家讲座深受欢迎。

熊远著常引朱熹的话教导弟子:“知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明。”只有经过脚踏实地的实践工作,才能将所持理念、数据转换为有用的知识信息,才能去验证自己的假设、判断并获得新的突破。

2013年,年过八旬早已满头银发的熊远著以毛笔郑重写下了“实践出真知”几个字,以寄语他的同行和青年学者们。这是他以一生的科研学术经历写下的肺腑之言和成功秘籍。

(图片来源:老科学家学术成长资料采集工程)

作者:张晓铮 朱沛沛 农民日报·中国农网记者 周涵维

名家简介

熊远著(1930年—2017年),湖北竹山县人,著名动物遗传育种专家,中国工程院院士。1959年毕业于华中农学院(现华中农业大学)后留校任教。1985年建立我国第一个种猪测定中心——中国武汉种猪测定中心。1999年当选为中国工程院院士。熊远著长期从事动物遗传育种特别是猪育种工作,主持育成瘦肉型母本新品种湖北白猪及其品系,培育杂优杜湖猪,在动物遗传育种特别是在猪育种和猪肉品质改良方面潜心研究和实践,取得了多项重要成果,为我国养猪事业发展和养猪学科建设作出了杰出贡献。