南湖新闻网讯(记者 匡敏)11月5日早晨,昆曲《游园惊梦》在园艺林学学院北门“灵溪畔·万物生”小花园悠然响起。婉转的曲声与高雅的园境相和,为这座刚刚落成的小花园增添了诗意的注脚。

作物遗传改良全国重点实验室副主任、学校梨园剧社指导教师张美冬老师带来昆曲《游园惊梦》表演 (记者 匡敏 摄)

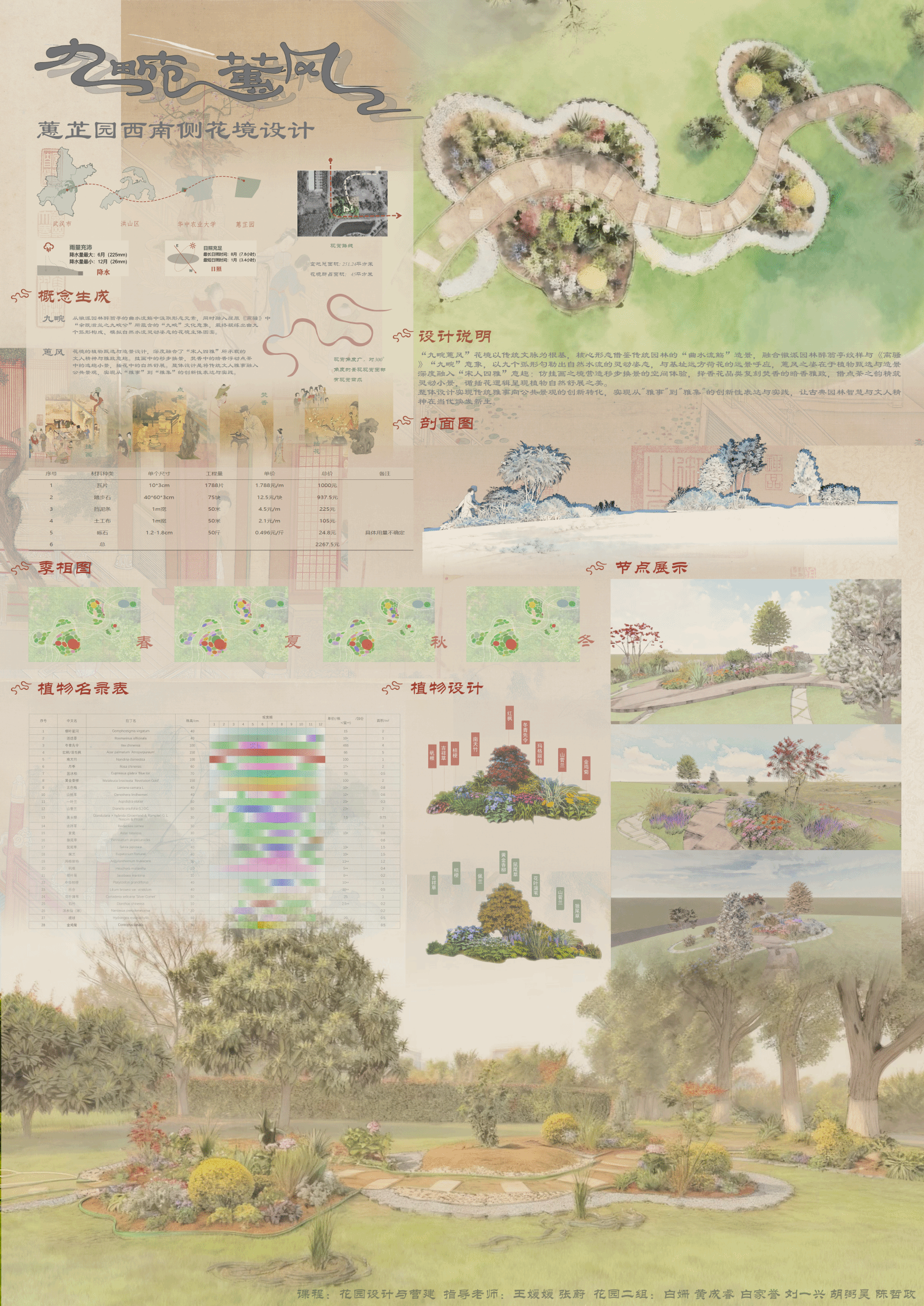

一公里外的蕙芷园里,由园林2303班同学联手打造的“九畹惠风”小花园正焕发着生机,远远望去,旱溪蜿蜒,花影摇曳,为秋日的校园平添了一抹诗意。

“九畹蕙风”花园一角(通讯员 王媛媛 供图)

“灵溪畔·万物生”与“九畹蕙风”是园林2023级全体同学《花园设计与营建》课程结业作品。这里,图纸上的理念与景观,在夯土与植苗间化为触手可及的风景,而参与其中的每一位同学,也在项目制教学的推进中成长蝶变。

在真实项目中锤炼高阶能力

“这门专业必修课以真实的绿地改造项目为场景,同学们需要综合运用花卉学、植景设计、园林树木学等多门课程知识,结合数字化设计等前沿技术,完成从方案设计到落地交付的全流程工作,旨在系统性培养学生实践创新与解决复杂问题能力。”课程组成员、园艺林学学院王媛媛老师介绍。

教学流程也遵循了工程项目的规范,包含了项目发布、招标、投标、评标和施工等环节。“我们赋予学生‘主理人’角色,教师则扮演‘甲方代表’和‘项目顾问’。”课程组教师、园艺林学学院胡惠蓉老师谈到,从需求调研、方案设计、预算评估到最终施工交付,全程由学生主导。

同学们跟随老师现场考察施工地(通讯员 王媛媛 供图)

课程将三个班级同学分成了若干个小组,各小组不仅要将创意转化为设计方案,更需要在答辩会上接受由专业教师、企业导师和学生代表组成的评审团严格质询,得票最高的方案则能获得落地实施的机会。“最终方案并非简单的胜出,而是融合各方案优点的‘班级共建方案’,同学们最后需要通过分工协作推进项目落地完成。”课程组成员、园艺林学学院张佳琪老师说。

胡惠蓉老师和张佳琪老师现场指导同学们施工(通讯员 张宁 供图)

小花园竣工后,课程也并未画上句号。同学们还需为他们的“作品”制定年度养护计划,按月轮值养护并提交标准化报告,构建项目的“生长数字档案”。“这一全周期设计,也是一次生命教育。”课程组成员、园艺林学学院张蔚老师谈道。

“第一次在真实的项目中学习实践,我们觉得既有趣又有收获,仿佛体验了一把园林设计师的生活。”园林2302班张宁同学说。

在师生融乐中互促共进

“为了找准徽派园林的造景精髓,我们特地乘高铁去了一趟安徽。”谈及“九畹蕙风”的设计灵感,园林2303班白姗同学说,蕙芷园的徽派园林造景风格让我们心生向往,大家也希望以小花园设计为契机深入学习。在宏村、徽园等地沉浸式学习调研后,醉翁亭的曲水流觞之景逐渐浮现在大家脑海中,一位同学提议将宋人四雅融入到植物配置中,相关元素逐渐汇成了“九畹蕙风”花园的图景。在此基础上,设计组每位同学都提供了一版方案,经过讨论改进,最终形成了“九畹蕙风”花园的设计稿。

“九畹蕙风”设计稿(白姗 供图)

作为“灵溪畔·万物生”方案的主要设计者,园林2302班吴金枝同学对最初灵感迸发的过程也记忆犹新。收到任务后,团队同学留意到营建区域附近的假山,大家最先想到了“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”的意境,在头脑风暴中,大伙随即联想到了“万物有灵”的情境,随着众人的勾勒,一幅溪畔万物蓬勃生长的画卷逐渐涌现。经过一周的设计打磨后,“灵溪畔·万物生”的景象得以鲜活呈现。

“灵溪畔·万物生”设计稿(通讯员 张宁 供图)

如果说方案设计阶段是思维碰撞的高潮,那么,项目施工阶段则是师生融乐的沃土。

整地、挖沟、铺石……施工现场,园艺林学学院尚均忠老师和同学们忙得热火朝天,他笑谈:“课程中,自己和同学们同劳动、同创作,也是一次教学相长的体验。”

师生们同劳动、同创作(通讯员 王媛媛 张宁 供图)

“设计理念的落地,往往要经历现实考验。”最初想在园子里种上很多美丽的植物,实地勘察后才发现,园艺林学学院东北侧光照不足,很多喜阳花卉可能无法存活,不少植物的实际株高、大小等情况,也和绘图时的构想有差异。”作为植物配置组成员,张宁坦言,在张俊卫等老师的指引下,团队反复调整了植物清单,通过这一过程,同学们不仅拓展了认知,更深切体悟了“纸上得来终觉浅”的道理。

“这种项目制教学方式,不仅串联了我们过去几学期所学的知识,还引导我们主动探索和创造,这样的教学不妨多来一些。”园艺林学学院2301班陈心洁同学谈道。

在交融互鉴中创造美好

“中国园林滋育于农耕文明土壤中,从上古走来,绵延至今。我们希望通过这门课程,让同学们在古今交融、中外互鉴的广阔视野中,体悟中国园林独有的文化品格、审美趣味、精神追求,及其在当下时代的重要意义。”王媛媛老师谈道。

这一理念也巧妙地融入到了花园营建中。“九畹惠风”以传统文脉为根基,核心形态借鉴传统园林的“曲水流觞”造景,融合徽派园林醉翁亭纹样与《离骚》“九晚”意象、“宋人四雅”的意趣、挂画之境的空间体验、花香馥郁的雅致以及点茶之韵的精巧灵动,旨在让古典园林智慧与人文精神在当代焕发新生。

九畹惠风”竣工后留影(通讯员 王媛媛 供图)

“灵溪畔·万物生”小花园的设计,既传承了古人“师法自然、融于自然”的人文精髓,又紧扣现代“人与自然和谐共生”的生态理念。既延续老花园“山水间·焕新生”的内核,又有新花园“生命之源”“万物有灵”的释读,秉承尊重场地的精神,为师生打造了一方生机涌动的秘境。

“灵溪畔·万物生”小花园(通讯员 马中旭摄)

开园仪式上的文化展演也别具深意。枫桥边,二胡演奏《兰亭序》呼应古典园林中的文人雅趣;主入口,新疆舞表演展现现代园林的开放包容;而穿过老花园锈钢板镂空的“花窗”,经典昆曲《游园惊梦》在灵溪畔的实景花园中演绎,更是彰显了园林空间的丰富层次,其移步换景、生态自然,实现了传统文化与现代营造的对话。

“园林不仅是造景,更是文化载体。”胡惠蓉老师说,“我们希望课程不仅仅教会同学们知识,更让大家理解园林承载的文化品格,培养兼具专业素养与人文情怀的行业人才。”

“灵溪畔·万物生”小花园竣工仪式留影(通讯员 程玉华 摄)

一位同学漫步在“灵溪畔·万物生”小花园(通讯员 马中旭 摄)

如今,这两处由师生共同缔造的花园已成为校园新景。晴日里,总有师生驻足流连。此情此景,恰是诗意栖居在园林最真实的写照。

审核:王媛媛 胡惠蓉