南湖新闻网讯(记者 匡敏)秋日的午后,阳光透过窗棂洒向三教A203,化学学院石炜老师富有激情的声音在楼道里回响,一个个由现象引入的接连发问,将同学们的思绪紧紧牵引,随着弹幕的飞速滚动与此起彼伏的应答响起,课堂气氛一次次被推向高潮。

这是石炜老师课堂上常见的一幕。他说:“努力把年轻人培养成才,为中国基础研究走在世界前列贡献自己的一份力量,是我作为教师最崇高的责任。”

石炜老师参加学校教学质量优秀一等奖评选(受访者 供图)

“教书育人是最美的‘化学反应’”

“教书育人,是最美的‘化学反应’。”石炜说,“作为老师,要以广博的知识和深刻的思考,点亮学生的思维火种,引导学生以开放的心态探索世界,在学以致用中激发志趣。”

“为什么有的人喝酒后脸发白,有的人脸发红?”“哪种人更能喝呢?”“其背后的机制如何应用于生产实际?”……在讲授化学课程《醇》这一章节时,石炜老师的开篇发问,迅速吸引了同学们的兴趣。

从生活中的现象引入提出问题,引导同学们在探究问题的过程中建构知识,再结合科技前沿,鼓励大家灵活运用所学知识解决产业发展问题、拓展思维,是石炜老师常用的启发式教学。这种方法,不仅有效激发了同学们对化学学习的兴趣,也启迪了同学们的创新思维。

石炜老师为同学们授课中(受访者 供图)

因材施教是石炜的教学秘诀之一。给生科专业学生上有机化学,他从生物视觉系统的分子机制切入,自然衔接课程内容;给食科专业授课,又以白酒、葡萄酒的风味成分作为引子,让抽象理论与生活连接,将学科前沿知识与生动案例穿插讲解,中英双语灵活切换,严肃的科学原理在幽默表达中变得易懂。

一位来自生命科学专业的学子在给石炜老师的来信中写道:“谢谢您让我爱上了化学。我一直有着成为一名生物学家的梦想,但囿于化学基础不好,曾一度有过放弃的念头。跟随您学习了一学期的化学后,我又有了追梦的勇气。”像这样的学生,石炜每年都能遇到。

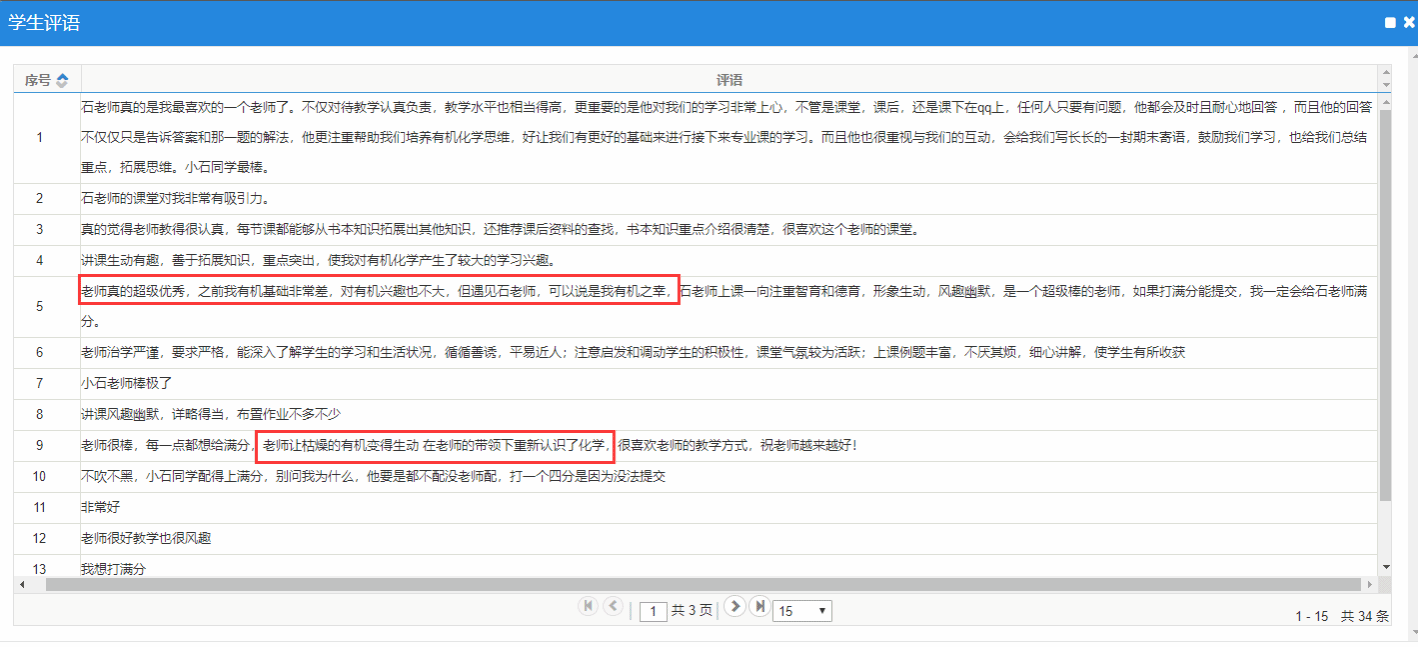

学生们在评教系统写给石炜老师的评语(受访者 供图)

每年评教,石炜老师都稳居学院前列,多次获评“最受欢迎老师”。不少学生在评教系统留言说:“系统评价4.95分是上限,但不是石老师的上限。”凭借扎实的授课功底,石炜曾获湖北省青年教师讲课竞赛二等奖、校教学质量优秀一等奖等荣誉。

“网络平台是我‘延伸的课堂’”

如何让化学变得可亲可感,是石炜从教一直关注的问题。

随着互联网社交平台的蓬勃发展,石炜老师决定,主动开通社交媒体账号,以青年喜闻乐见的方式搭建沟通桥梁、传递思想力量。

在知乎平台,他是圈粉无数的科普达人与成长导师:以专业视角解答化学领域疑问,用通俗语言解读科技前沿动态,以真诚态度分享青年成长感悟,一系列干货满满的问答内容累计获赞超 15 万,成为学子们线上取经的 “宝藏账号”。不止步于单一平台,石炜老师进一步拓展传播矩阵,陆续入驻哔哩哔哩、小红书和抖音等青年聚集的社交平台,同时担任观察者网时评专栏作者。无论是趣味十足的科普短视频、干货满满的答疑笔记,还是针砭时弊的深度时评,他始终以贴近青年的语境创作内容,相关作品一经推出便收获广泛关注与好评,系列文章累计阅读量超百万,众多青年学子主动成为他的 “忠实粉丝”。

石炜老师在观察者网撰写的文章(受访者 供图)

“网络平台对我而言,更像是‘延伸的课堂’。当我以‘网友’身份和青年人平等相处时,既能跳出传统课堂的框架,更真切地捕捉当代青年的思想动态、兴趣关注点,让课堂育人更有针对性、更接地气;也能借助网络的互动属性,和青年人开展无拘无束的深度对话 —— 没有身份的隔阂,只有思想的碰撞,这样的交流所传递的影响,往往更深刻、更持久。” 谈及开设网络社交媒体账号的初衷,石炜老师分享道。

“当好学生成长的‘催化剂’”

“要培养好学生,首先要相信学生。”作为一名研究生导师,石炜用心雕琢每一块璞玉。他坚信,每个学生都有无穷潜力,作为老师,核心在于当好“催化剂”。

石炜老师和同学们交流阅读心得(受访者 供图)

小磊(化名)是石炜的第一届研究生,刚入学时,因研究进展不顺意志消沉,常常以打游戏来逃避。了解到小磊的困境后,石炜老师不仅耐心用身边人的科研故事鼓励他,也在科研日常中肯定他微小的进步,慢慢地,小磊的学习态度得到了改观。为了开拓小磊的学术视野,只要外出参加学术会议,石炜都会带上他一起学习。在石炜的耐心引导下,小磊逐渐感受到了科研的乐趣,并顺利发表第一篇SCI论文。硕士毕业后,小磊在石炜老师推荐和鼓励下赴中国科学院攻读博士学位,并在博士期间发表了多篇高水平研究成果。

博士毕业时,他在给石炜老师的感谢信息中写道:“石老师,此生有幸成为您的学生,如果不是遇见您,我的人生可能还在谷底,感谢您成就了现在的我。”

石炜老师指导学生开展创新实验研究(受访者 供图)

化学学院2019级本科生王智对石炜老师的指导至今还记忆犹新。刚进实验室室,她还是个科研“小白”。察觉到学生的迷茫,石炜老师从最基础的实验操作教起:手把手纠正她的实验操作,带着她梳理实验思路、设计研究方案。有一次,为了解答她在实验设计中遇到的瓶颈,两人通过线上交流深入探讨,石老师耐心讲解到凌晨,直到她完全理清逻辑、豁然开朗。

随着专业能力的稳步提升,王智颖逐渐摸到了科研的门道。此时,石炜老师适时调整指导方式,从 “手把手教学” 转为 “方向性引导”,鼓励她大胆提出自己的想法、尝试创新实验方案。功夫不负有心人,在石炜老师的耐心指导下,王智颖以第一作者身份成功发表 SCI 论文,相关研究成果还荣获湖北省大学生化学(化工)学术成果报告会一等奖。

如今,得益于本科阶段奠定的基础,在武汉大学深造的王智颖获评2024年度“优秀研究生”荣誉称号,并坚定选择了攻读博士学位。王智颖说:“839条指导记录,见证了石老师付出的心血,他不仅手把手把我带上科研之路,更为我指引了人生方向,让我受益无穷。”

与之类似的蜕变故事,在石炜的执教生涯中不断上演:从被动的接受者走向主动探索者,从学术新人到领域新锐,而学生的一次次成长蜕变,也照亮了石炜坚定的初心——为中国基础研究走在世界前列奋斗终身。

审核:陈华伟