一套用来喂鱼的智能装备以2000万元实现技术成果转化。长江日报记者11月10日从华中农业大学获悉,由该校王春芳教授团队研发的“鱼类智能化精准投喂系统装备”被深圳盛亚环境技术有限公司相中,双方正式签订技术成果转化协议,以2000万元转化金额达成技术独占许可合作,许可期为20年。

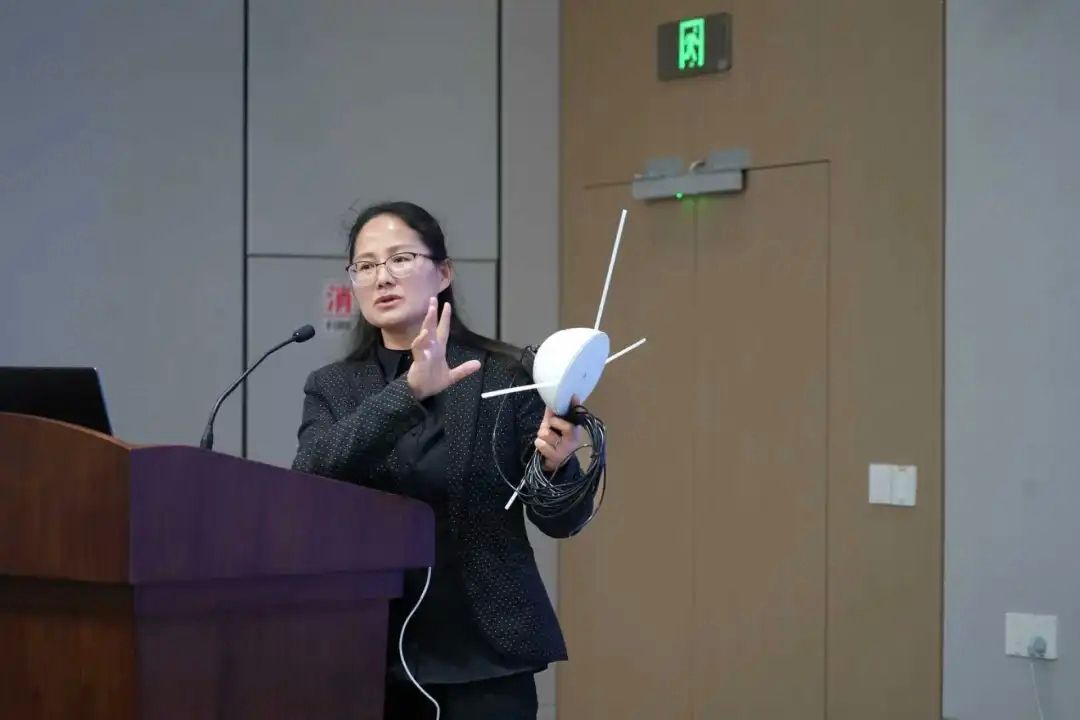

王春芳教授展示团队研发的摄食传感器。晏华华 摄

传统水产养殖中,鱼饲料投喂全凭经验。喂多了容易污染水体,喂少了影响鱼类生长。华中农大“鱼类智能化精准投喂系统装备”构建了“感知—预测—管控”全链条智能投喂体系,“鱼需要多少就喂多少”,实现了精准投喂,投喂过程也实现了无人化。

据了解,该技术研发与推广依托国家大宗淡水鱼产业技术体系、湖北农业科技“515”行动、国家和湖北省重点研发计划等项目支撑,转化了4项授权发明专利、1项外观专利和5项软件著作权,形成完整的知识产权保护体系。

深圳盛亚环境技术有限公司董事长范明君介绍,在实际生产中,农户对鱼饲料精准投喂的技术需求非常大,这是一直制约他们发展的难点和痛点。

系统在公安崇湖渔场示范运行的场景。华中农业大学水产学院供图

今年上半年,该公司辗转得知华中农大王春芳教授团队研发的“鱼类智能化精准投喂系统装备”已在多个示范基地取得良好效果,迅速与该团队取得联系。双方一拍即合,顺利达成合作意向。该公司将依托20年独占许可权,加速技术的产业化落地和推广,打造水产智能投喂装备标杆产品。

华中农业大学副校长李大鹏表示,高校科技创新作用的有效发挥需与企业紧密对接、协同发展。该成果历经十余年攻关,成功打通从实验室到产业的“最后一公里”,其关键在于直面产业核心问题——既回应鱼类生长的基础科学需求,也破解鱼饲料浪费大的现实瓶颈。通过生物学、信息科学和工程技术的多学科交叉,该系统已应用于多个养殖场景,在科研方面具有示范意义。

【研发者说】

历时十余年,研发“鱼类智能化精准投喂系统装备”

讲述人:华中农业大学教授王春芳

由华中农业大学研发的智能控制器能根据大数据解析结果发送指令,驱动投喂装备进行精准喂食。晏华华 摄

你看,我们的示范养殖池里有数十条加州鲈畅游。水面上,一台巴掌大、长着4个触角的仪器正在隐秘工作。喂食的时候,当它“看到”鱼群吃食减慢、慢慢散开,投料机便开始慢慢试探减少投喂饵料;当鱼群游动恢复吃食前的状态时,投料机便自动停止投喂饵料。

听上去很简单,但精准投喂鱼类是一个困扰水产界多年的难题。我们团队历时十余年研发出“鱼类智能化精准投喂系统装备”,彻底改变了传统定时定量模式,实现“鱼需要多少就喂多少”。

这套装备由一双“眼睛”和一个“大脑”组成。“眼睛”是鱼类摄食行为传感器。当数条鱼从它面前游过,它能依据鱼的动作、速度等时空行为特征快速解析鱼的摄食需求强度,也就是它饿不饿。传感器不受水体透明度、光线明暗的影响,解决传统视频监控的“看不清、测不准”难题。

“大脑”则是装在池边的智能控制器和部署在云平台的软件。它整合不同鱼种生物能量学预测的饲料需求、饥饿程度和环境参数,精准计算出投喂决策,操控投料机释放饵料。什么时候喂、喂多少都由它决定。

与传统的人工定点定量粗放投喂不同,我们的设备还能实现“边喂边观察”。在投喂过程中,传感器持续监测,通过鱼的进食速度、进食意愿,实时调整投喂策略,确保鱼能吃饱又不会吃撑。

安装上我们的设备,养殖户只需要打开手机或电脑就可随时查看投喂管理状态。我们已在湖北、广东等省份的多个县市开展试验,人工投入减少70%~90%,饲料系数降低10%~15%,有效解决尾水排放、劳力消耗大、饲料浪费等问题。

【大众点评】

缩短了养殖周期,显著提升了综合效益

讲述人:武汉市五七东方水产养殖有限公司经理 宋建

此前,我们投放饲料都是凭借人工经验或者使用简单的机械。鱼饲料被投入水中,半小时后就开始溶解,喂饵的度非常难把握。

王春芳教授团队研发的“鱼类智能化精准投喂系统装备”就像给传统投料机装上了大脑,不仅能为鱼量身定制“健康餐”,还能减少饲料浪费、水体污染,并减轻人工负担。我们从2022年开始应用,累计养殖产量24万公斤,养殖的品种有大口黑鲈、草鱼、鲫鱼等。技术应用有效解决了尾水排放、劳力消耗大、饲料浪费等问题,缩短了养殖周期,显著提升了综合效益。

更重要的是,这个设备可匹配陆基圆池、工厂化循环水、池塘圈养、网箱、土塘、水泥池等养殖系统。我们打开手机App就能实时监测养殖情况,非常方便,真正实现了智慧养殖。