他说要做一盏灯,而他的光芒,不仅照亮了科研的无人区,更温暖了无数求知的心灵。他积极探索新工科“三位一体”人才培养路径,通过科学研究带动人才培养,通过人才培养支撑学科发展。

秋夜的狮子山校园,万籁俱寂,食品科学技术学院大楼那扇窗内的灯光与明月交相辉映。这盏灯的主人——胡昊教授,刚刚送走最后一位讨论课题的学生,又开始准备明天的课程。从青涩学子到全球前2%顶尖科学家,从求学者到育人者,他在狮子山的二十个春秋,始终怀着同一个信念:“华农图强,我能做些什么?”

怀揣这份沉甸甸的使命,他入选国家“神农英才计划”青年英才、中国科协青年人才托举工程等多项人才计划,在教书育人的道路上,走出了一条独具特色的闪光之路。

铸魂育人:红色信仰浸润专业课堂

“培养食品人,首先要培养有良知、有信仰的食品人。”胡昊如是说,也如是做。

胡昊领学党的二十大报告

作为教工党支部副书记,他的育人之路从筑牢信仰之基开始。他创造性推动教工支部与研究生第七党支部“结对子”,担任红色导师,带领学生共“研”学科前沿、共“思”时代精神、共“探”青年使命、共“寻”红色基因。这一创新实践让红色信仰在专业土壤中生根发芽,该支部最终获评全国高校“百个研究生样板支部”。

在胡昊的课堂上,专业知识与家国情怀水乳交融。他将行业道德、文化传承、民族精神、科学家精神巧妙融入《食品工艺学》等7门课程的教学中,让思政教育如春雨般润物无声。他主讲的“食品工艺学”获评全国高校课程思政教学示范课,被“新华网”作为典范推广。他参与指导的“食品安全与营养”中国行社会实践,把课堂延伸到祖国大地,荣获湖北省文明实践志愿服务金奖。

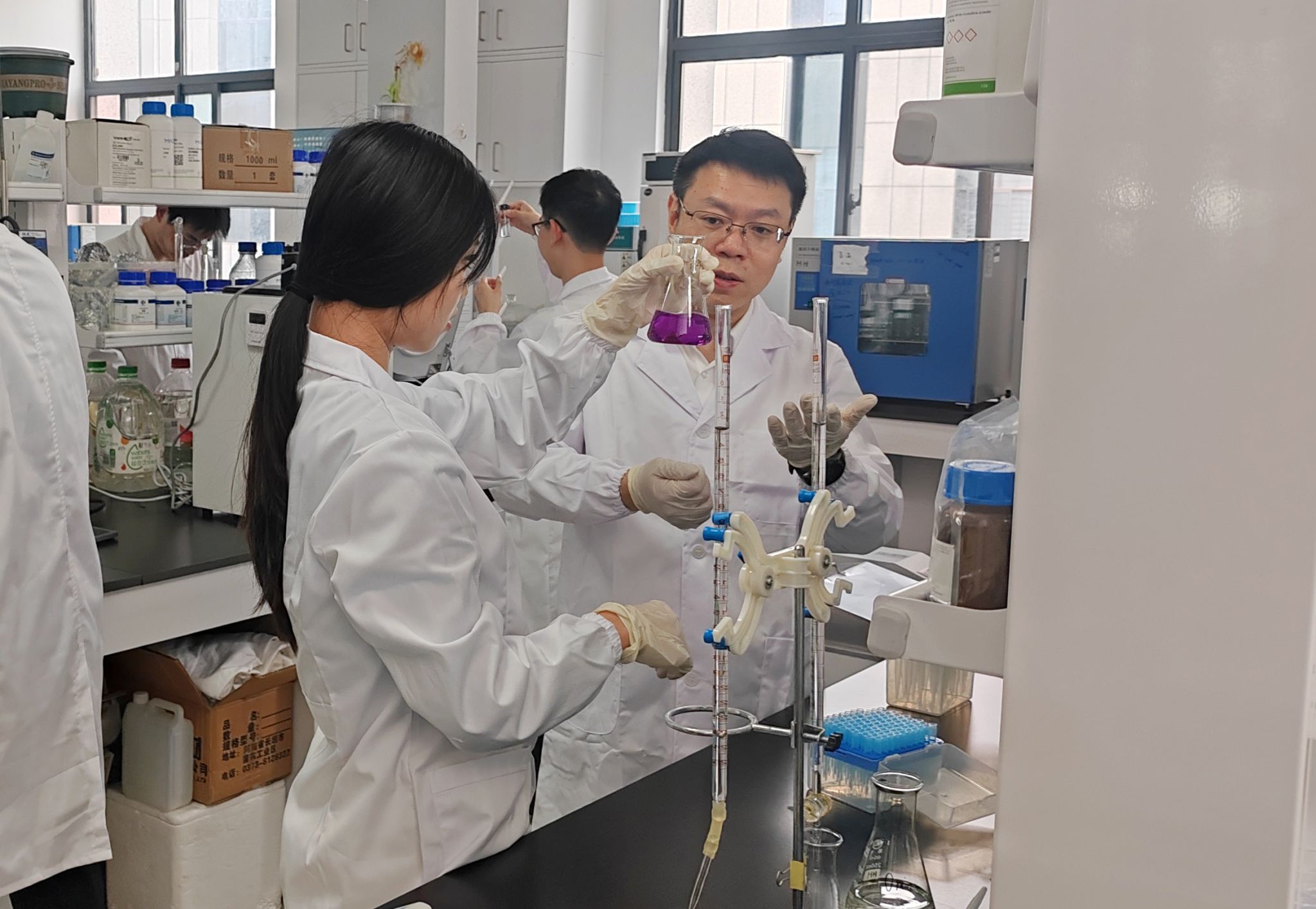

胡昊在实验室指导学生

最令人动容的,是胡昊为学生搭建的信仰淬炼场。“科研经费就是军饷,我们一定要用到祖国最需要的地方。”他常常这样鼓励学生做有价值的科研。当他带领耿梦洁同学承担军民融合国家课题时,一句“这是祖国和人民对我们的信任”,让师生共同立下军令状:“我们将克服一切困难,保证完成任务!”在科技报国信念的驱动下,他们研发的军用自热食品经受住了西部边境极寒环境的考验,让戍边官兵在野外巡逻时吃上了热腾腾的饭菜。

这段经历改变了耿梦洁的人生轨迹。她不仅在硕士期间发表SCI论文3篇,入选国家留学基金委未来领军人才计划,更在博士毕业后选择到西部高校继续军用食品研发,并与驻守西部的军人相知相守。

敢为人先:以“项目制”为载体点燃科研梦想

在替代蛋白食品智能制造这个科研战场的主战场,胡昊结合国家的重大战略需求,依托各个层级的科研项目,带领学生做有场景驱动的科研工作,把学生带到能闻到硝烟的战场上去,深耕粮食安全沃野。“不怕”,这是胡昊面对困难时最常说的两个字。在他看来,“开疆拓土上战场,就是要胆子大,遇事不能怕!”面对学生的困惑,他总是给予最坚定的支持。

“胡老师,我不知道工程化的注意事项?”“不怕,企业有,我带你去企业学。”

“胡老师,我对‘黑箱理论’的理解还不深刻?”“不怕,下周有个学术会议带你们去。”

胡昊带领学生们深入企业生产一线参观学习

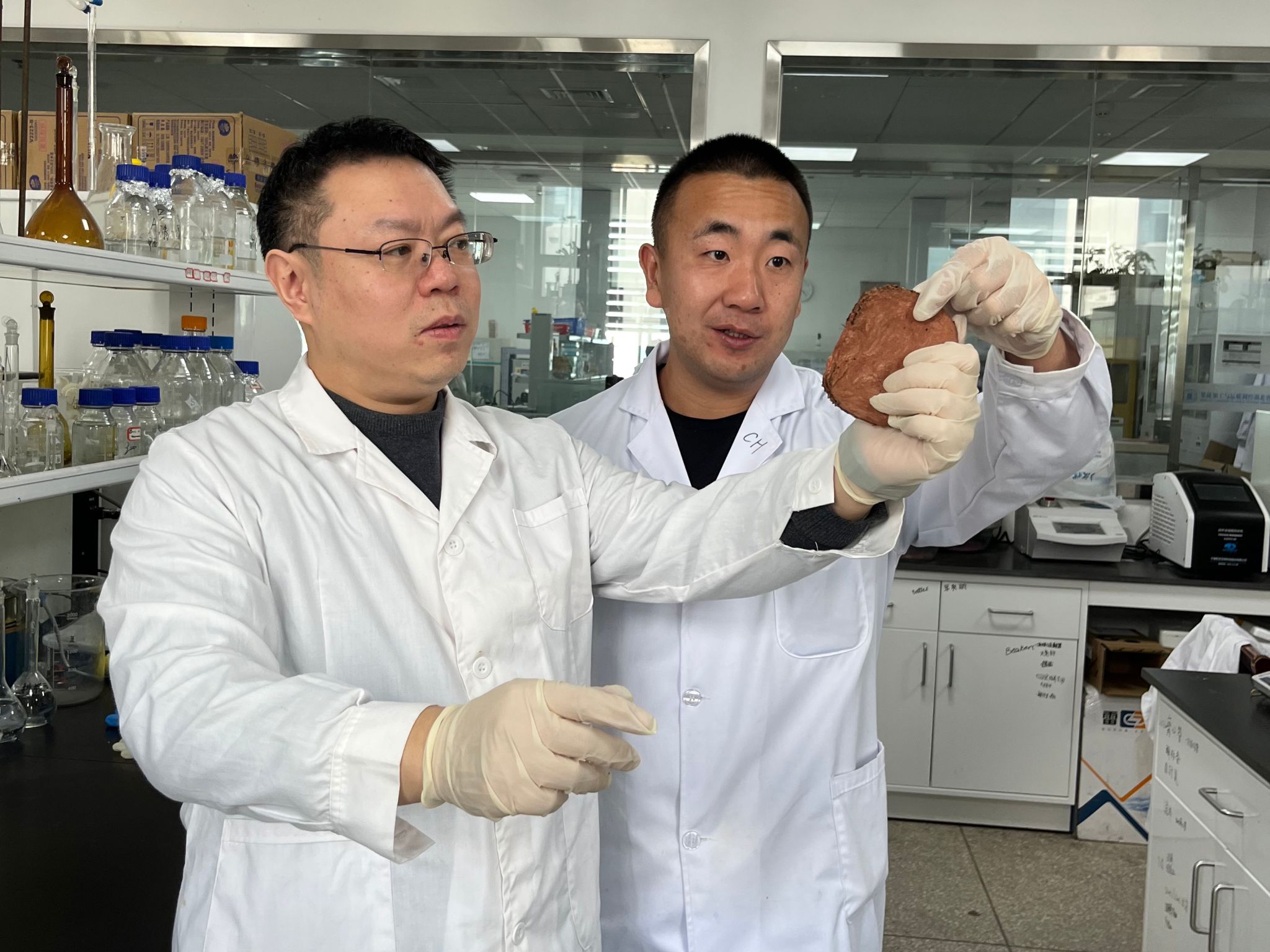

在这个过程中,他依托科研项目,通过实践教育,让学生更加热爱科研,促进培养质量的提升。他旗帜鲜明地反对平庸的“成功”,鼓励有价值的“冒险”。植物蛋白牛肉是一项通过重组技术利用大豆蛋白加工合成牛肉的新技术,胡昊带领同学们八年磨一剑,终于率先将该技术实现产业化,并入选2024年湖北省十项农业新技术。在胡昊看来,比技术突破更珍贵的,是“学生们在攻坚中锤炼出了科研思维、工程化能力和沟通协调能力”。

胡昊指导胡坦研究植物蛋白牛肉

胡坦同学就是这场拓荒战中成长的佼佼者。2014年,胡昊入职当年,胡坦依托他的科研启动项目,成了他第一个进实验室的本科生,后在本校转为硕博连读。为了送他去国外学习核心技术,胡昊与他一起筛选导师,邀请外导来华交流,帮助他先后赴希伯来大学联培、在南洋理工大学做博士后,在Advanced Materials等期刊发表12篇高水平论文。面对多个985高校抛来的橄榄枝,胡坦毅然选择回归母校:“一想到能和胡老师继续并肩作战,就无比兴奋!”这份薪火相传的科研热情,正是“通过科学研究带动人才培养,通过人才培养支撑学科发展”的实践,也是食品新工科“三位一体”创新人才培养的一个案例。

自胡坦之后,胡昊老师开始有组织、有规划地依托科研项目、SRF项目、大创项目等各类“项目”,在早期就介入本科生的培养。近年来,胡昊指导的本科生获省部级及以上奖励10项,校级奖励19项。他本人也获得中国“互联网+”大学生创新创业大赛“优秀创新创业导师”。这些优秀的本科生大部分留在了团队继续深造,为学校的科技创新持续做出贡献,通过“项目制”的人才培养模式,进一步促进了学科发展。

因材施教:精准滴灌培育多元英才

“每个学生都是独特的种子,需要合适的土壤和养分。”胡昊深谙因材施教之道。自2016年担任硕士生导师、2021年担任博士生导师以来,他已培养博士研究生7名、硕士研究生27名、本科生43名。

胡昊认真检查学生们的实验记录本

对本科生,他设计“好上手、成功概率大”的课题,让科研“小白”也能尝到创新甜头。在这一理念指导下,本科生以第一作者发表SCI论文5篇。他指导的龙腾等同学获得第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖,张珮珮等同学获得湖北省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。

胡昊带领学生参加2024年国际食品安全与健康大会

专硕姚正豪同学在入学时明确表示,要成为企业研发型工程师,胡昊为他安排来自企业的课题,依托与企业共建的省级创新平台,多次带他到生产一线调研。经过培养,姚正豪突破产业关键技术,相关技术在多家企业应用,建议被湖北省采纳,后进入上市公司农夫果园成为“优质”食品工程师。

对留学生Taha,胡昊发现“留学生探索欲较强,但与中国学生一起开组会的效率很低”,于是每周花2小时与留学生进行单独组会,并配备一对一的中国学生帮扶。这种量身定制的培养让Taha在硕士期间发表SCI论文4篇,其中1篇入选热点论文,为他后续在埃及、欧洲、北美等多国继续从事科研打下了基础。“我们要把Taha培养成具有狮子山特质的华农造,镶上中国心、传播中国魂。”胡昊说。

从本硕博贯通的胡坦,到专攻产业技术的姚正豪,再到走向国际的Taha,胡昊为每个学生量身定制成长路径。这种分层分类的精准培养,让各类人才都能绽放独特光彩。

亦师亦友:严管厚爱成就完整人格

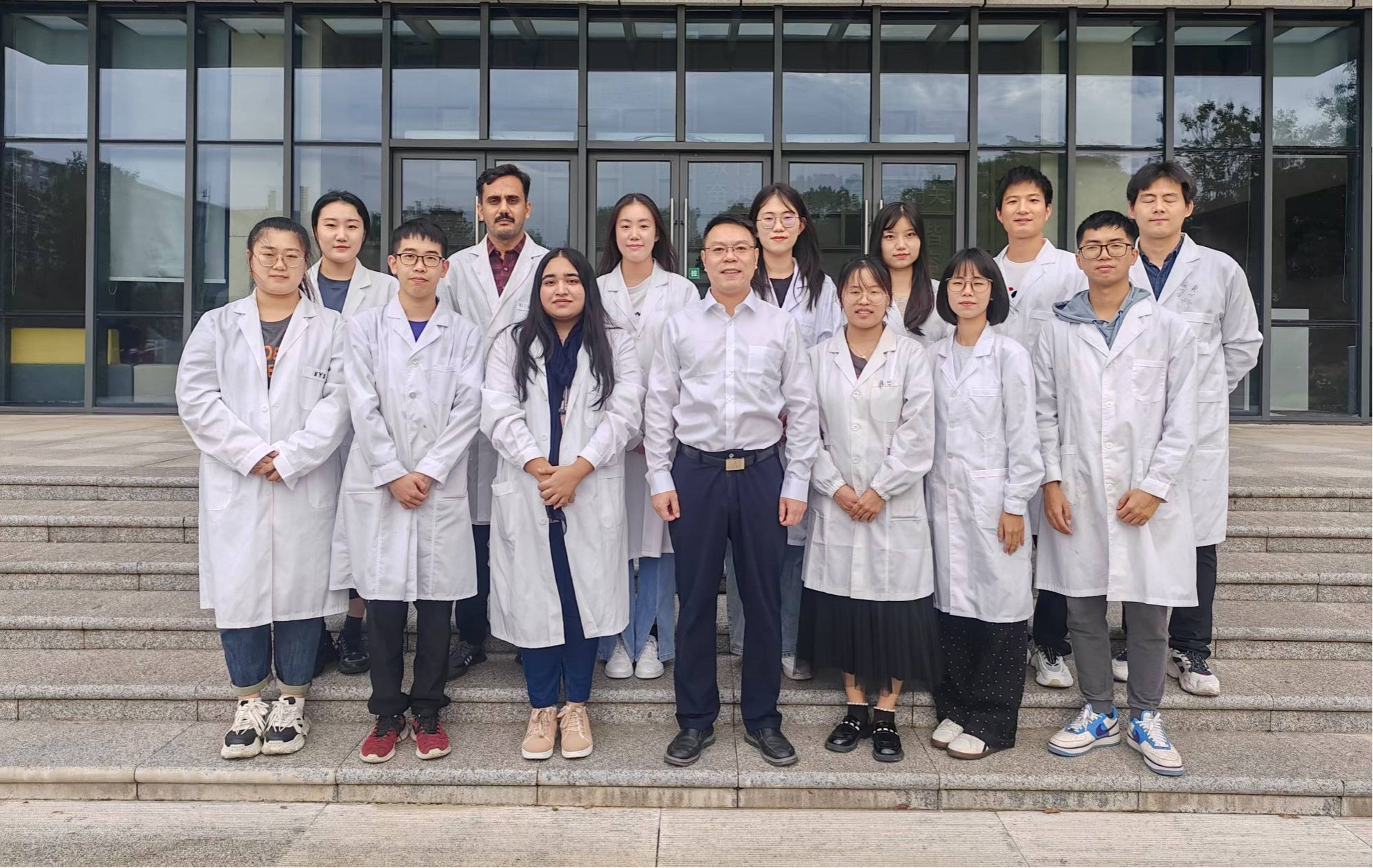

“躬亲力行”——这是学生对胡昊的一致评价。他坚持“爱的投入,严的管理”,要求学生面向国家重大需求做有价值的研究。作为朋友,他与学生一起爬山打球,共建融乐家园。

胡昊与学生们在一起(本文图片由受访者提供)

这种刚柔并济的育人艺术,成就了学生高就业率和高盲评通过率,更培养了德才兼备的食品人才。他指导的多个班级获得华中农业大学“先进班集体”和“优秀团支部”称号,他个人也多次荣获“优秀班主任”称号。

在教材建设方面,他主编或副主编立项4部“十四五”规划教材,参编教材和英文专著各1部。主持或承担4项教改项目,不断推动教学创新。这些扎实的工作,为他赢得了2024年全国高校实验教学案例二等奖、多次教学质量优秀奖等荣誉。

星月交替,办公室的那盏灯,见证了胡昊的孜孜不倦,也照亮了无数食科学子的前行之路。“看到学生成长成才,是我最幸福的时刻。”这质朴的话语,凝结着一位师者最厚重的幸福与担当。

“愿为一盏灯,照亮你前行。”这,就是胡昊,一位甘为人梯的当代“燃灯者”无悔的使命与情怀。

(文:校报记者 刘涛)