编者按

襄阳书院,是华中农大探索新农科2.0和新工科2.0拔尖创新人才培养的试验田,更是实行教育科技人才三位一体建设的生动实践场。

一群拓荒者以“先立后破”的勇毅,在这里打破课堂与田野的壁垒、学科与产业的界限,让教育扎根泥土,让科技瞄准需求,让人才在解决真问题中成长——三者在服务农业生产的过程中深度融合,共同助力农业强国、教育强国、科技强国建设。

即日起,南湖新闻网将聚焦全校21个科研创新团队在襄阳书院开展的科研工作,以【“两新”故事】为题,记录他们的奋斗与坚守、成长与收获。今天,我们一起关注作物绿色生产先进技术创新团队。

作物绿色生产先进技术中心团队合影(受访者 供图)

团队在实验基地合影(受访者 供图)

吴洪洪:勇做扎根襄阳书院的“拓荒者”

2023年10月,襄阳书院东侧还是一片荒芜时,吴洪洪老师便带着团队的第一批器材来到了这里。那时襄阳书院刚刚竣工,望着颇具规模的校园,他在笔记本上郑重写下了一句话:“要让襄阳的旱作作物长出科技的翅膀。”

作为河北生物育种专项落地襄阳的首个项目,他们是李召虎教授口中“身先士卒的先锋”。“当时李老师说,要陪着襄阳书院一起成长。”吴洪洪记得很清楚,2024年3月项目正式启动那天,李召虎站在学科交叉中心前,指着远处的农田说:“襄阳一年产的粮食能供全国吃一周,咱们的责任,就是让这一周再长点!”

襄阳的天然禀赋成了他们的底气:作为国家粮油基地,这里的玉米、小麦、大豆总在和干旱“暗地较劲”。团队率先布局了两个方向:用基因编辑给种子“改密码”,创制种质资源让玉米单产再往上涨一涨;依靠纳米化控技术为作物“塑形”,矮化植株、加密种植,尝试田间轻简化管理,让水肥在土里“少跑路、多办事”。

吴洪洪老师(中)在襄阳棉花基地开展科学调研(受访者 供图)

吴洪洪说,最初的日子像是在“拓荒”。前后20名学生从武汉过来,那时书院刚刚投用,住宿、饮食和交通问题都亟待解决。每当此时,他们第一时间想到的就是书院的老师们,关桓达老师解决基地选址问题,王君老师帮助安装饮水机,谢书山老师解决吃饭问题……吴洪洪笑着说:“同学们适应环境就好了,现在他们俨然成了‘守田人’,有时周末都‘赖’在试验田不回武汉!”

如今,站在学科交叉中心的窗前,吴洪洪就能望见试验田里基因编辑玉米抽出的新穗。“我们要做的,就是让这些技术从实验室里走出来,变成襄阳大地上实实在在的产量。”

风掠过窗外试验田,带着玉米叶的沙沙声,像是在应和他的期望。

谢周丽:“在大田一线才能发现科学问题”

8月26日,襄阳憋了半个月的雨,终于倾盆而下。学科交叉中心336办公室里,谢周丽盯着窗外的雨帘拍了下手:“这下玉米该缓过来了!”喜悦之情,溢于言表。

她的试验田与办公室仅一墙之隔,20余亩玉米正处在灌浆期,却被连月高温烤得“打蔫”。“但这正是我们需要研究的——黄淮海玉米品种在襄阳地区的耐适性研究!”她转身给学生发出消息:“这是一场及时雨,雨后测下叶片含水量,对比下密植区和对照区……”

其实,他们在研究一件“硬核”:把玉米的种植密度从每亩4500株提高到8000株。“听起来像天方夜谭,但基因编辑让品种更适于旱作,纳米化控让玉米身形更加适合密植,系统集成的田间栽培技术让增产成为可能。”谢周丽蹲在田埂上比划着,鞋上还沾着泥水——这里得天独厚的实验条件让她更着迷,“从实验室到试验田也就200米,刚在显微镜下看到的细微变化,转身就能在玉米叶上找到佐证!”

可就在一年前,这片田还是荒地。今年春旱,同学们扛着水管从一旁的溪流抽水;新买的实验仪器不会用,大家就抱着说明书调试……谢周丽说,创业维艰、倒也珍贵,试验田边的灌溉系统现已成功运作,细胞间、组培室、基因编辑室里摆满了样本,接下来团队准备大干一场……

“我就是科研小砖,哪里需要哪里搬。”谢周丽笑着说,她觉得学校花大力气建设新农科新工科拔尖创新人才基地,是一场全新而大胆的尝试和改革,也促使自己从实验室走向一线,在一线发现科学问题、在一线把论文写在祖国大地上。

谢周丽老师(中)与学生一起在襄阳试验田做实验(受访者 供图)

16时许大雨初霁,阳光从云缝洒向玉米地。谢周丽和同学们踩着水洼走进田里,只见玉米叶上的水珠滚落,在叶尖汇聚成小小的“银球”,沉甸甸的、闪闪发亮……

付程程:三叶草大楼旁藏着农业4.0的“创新密码”

站在三叶草形学科交叉中心连廊里,付程程总能想起2024年4月第一次来的场景:大厅里堆着未拆箱的PCR仪,墙上的规划图才刚粘上胶,“但我第一眼就喜欢上了这几栋建筑——三个叶片分别连着重组蛋白实验室、智能农机实验室和作物表型站,这不就是为跨学科准备的吗?”

付程程在襄阳书院实验室做实验(受访者 供图)

他们的团队像这栋楼一样“混搭”:基因编辑组的同学在做大豆抗旱试验,隔壁智能农机的老师就来问“能不能给叶片装个传感器”;食科院的团队想开发高油酸豆油,他们立刻共享了基因编辑的大豆材料。“每周四的庭院茶话会最有意思,微生物团队聊Bt蛋白,我们聊基因靶点,聊着聊着就冒出新课题。”付程程说,这种“碰撞”已经结出了果:他们培育的耐盐碱玉米,配上智能灌溉系统,在襄阳的沙土地里亩产提高了15%!

初期的困难,现在想起来像“闯关游戏”。超净工作平台的滤芯型号不对,打了20个电话才从武汉调货;危化品要送回武汉处理,学生们就自制了“冷链运输箱”;测序样本每周三下午专人送高铁站,像极了押运钞票……“但幸运的是,书院的老师们总是竭尽全力为团队解决问题,给了跨学科基金,还帮我们牵线了本地农机企业,现在设备齐了、合作顺了,20多个常驻学生里,5个博士的课题都和企业需求绑在了一起,前景越来越明朗。”

团队在襄阳书院的办公室墙上挂着张“农业4.0路线图”:2026年培育3个新品种,2028年建成表型组学平台,2030年让基因编辑技术走进襄阳的合作社!“你看这三叶草的叶脉,每一根都通向不同的领域,但最后都汇成一片叶,这大概就是团队科研的某种隐喻。”

付程程指着窗外,试验田里的无人机正在给玉米表型拍照,“我们要做的,就是让这些技术像叶脉一样,在襄阳的土地上织成一张网,让密植高产的梦想照进现实!”

尹铭扬:“我成了第一个在书院完成毕业论文的人”

2024年6月的一个清晨,尹铭扬在襄阳东站的候车厅里把毕业论文的最后一页PDF看了又看、改了又改。7点47分的高铁即将开往汉口,下午就是本科答辩,他将带着来自襄阳书院实验室的数据,赶赴论文答辩现场。

尹铭扬同学在襄阳试验田做实验(受访者 供图)

“我可能是第一个在襄阳书院写完毕业论文的人。”这位年轻的研究生笑着说。去年4月,刚通过复试的他就跟着贺超老师来到襄阳书院,和同学胡睿一起给空房间扫地、组装实验台、规划试验田。“第一次用移液枪手抖得厉害,第一次测玉米株高把尺子插歪了,第一次在田里追肥被蚊子叮了20多个包。”他细数着这些“第一次”,眼里充满欢愉,“当看到自己培育的小苗发芽时,比考研上岸还激动!”

现在的他,已经能带着师弟师妹调试设备、记录数据。他说,团队里20多个学生更像家人:有人擅长基因测序,有人精通田间管理,谁的实验卡壳了,晚上在宿舍泡碗面就能聊出解决方案。尹铭扬说,书院的老师总记着他们:关桓达老师协调了新宿舍,王君老师给装了新空调,“现在晚上走在校区里,能看到实验室的灯一盏盏亮起来,像闪烁的星星。”尹铭扬停顿了一下又补充道:“燎原的那种星星!”

最近他总去看试验田的玉米:“你看这根棒子,颗粒比去年密多了。”夕阳把他的影子拉得很长,和玉米的影子交叠在一起,宛若一幅水墨画……

刘明亮:难忘有襄阳牛肉面的“早会”

安徽安庆小伙刘明亮,是2024级生命科学技术学院生物与医药专业硕士,师从代明球教授。过去一年,他两度奔赴襄阳书院,在玉米田与实验室间穿梭,钻研玉米农杆菌介导的遗传转化实验。

襄阳书院的学习和工作不仅积累了实验数据,更让他尝到了团队协作的甜头。

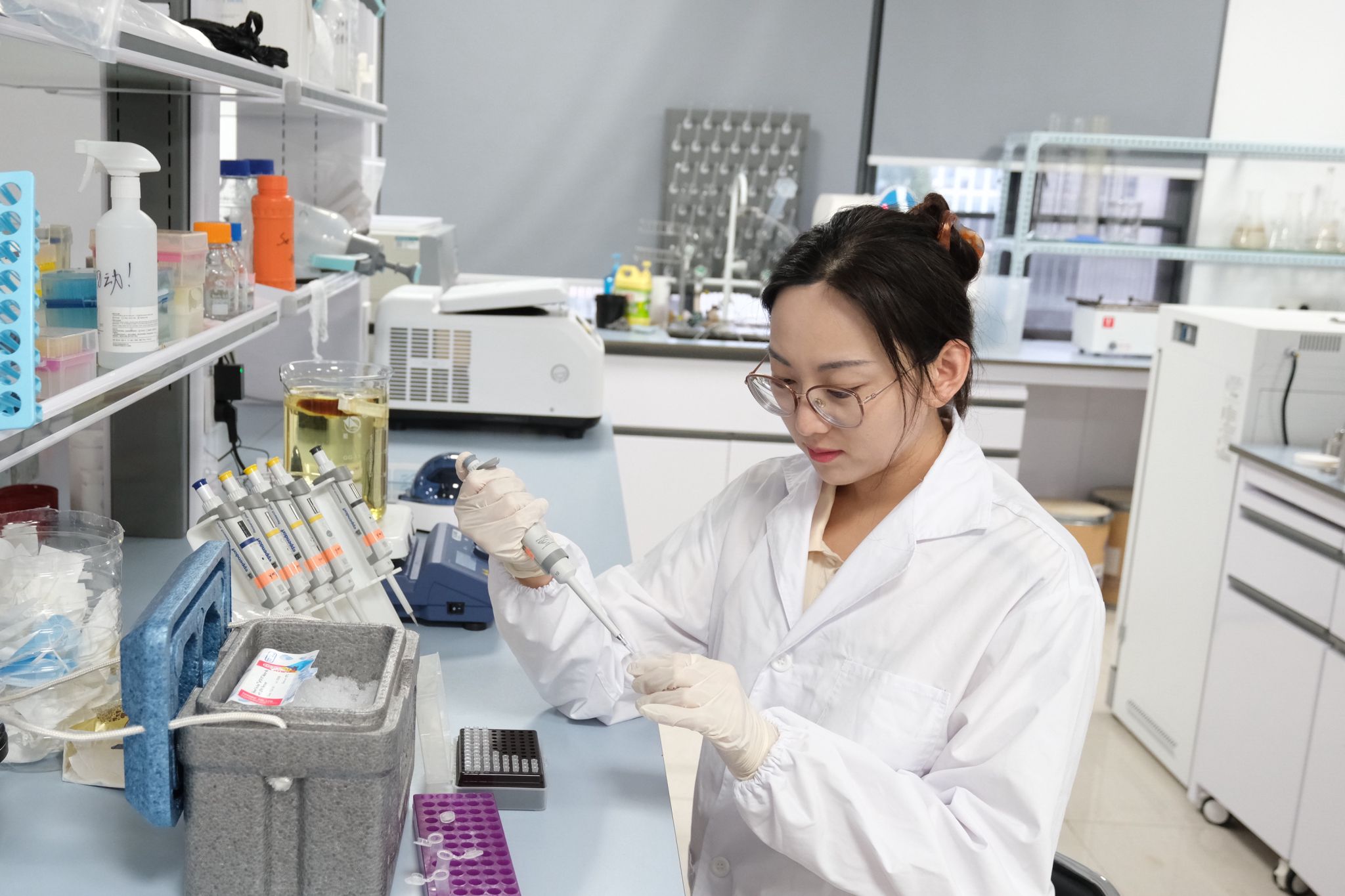

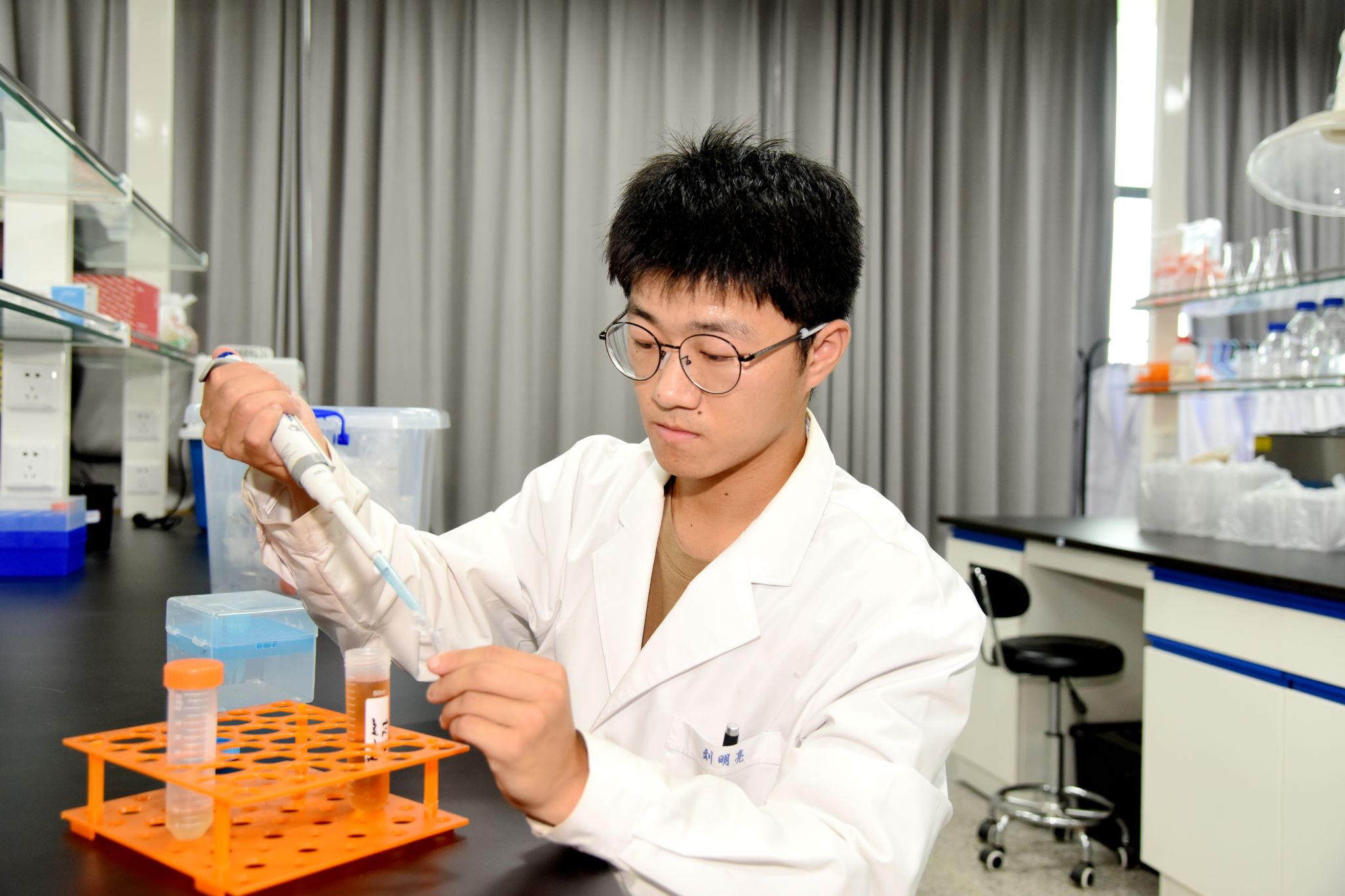

刘明亮在襄阳书院实验室做实验(记者 川竹 摄)

2024年7月,刘明亮首抵襄阳书院,投身玉米农杆菌介导的遗传转化实验,目标是打破玉米遗传转化的基因型限制。8月底因返校上课暂离,同门卢海伦、刘嘉雯则在两地间接力推进实验。

一件趣事让刘明亮记忆犹新。那年夏天,李召虎教授经常凌晨六点多带大家去吃襄阳牛肉面、牛肉粉,师生围坐,辣油香里聊科研,成了难忘的早会。

今年2月份,刘明亮再赴襄阳。先和董贤溱一起打扫实验室,“实验室干净,实验才少出岔子”,两人擦试管架时溅了满脸泡沫,笑得很开怀。4月播春玉米,春旱无雨,土地干裂如硬板,农民大爷急得没办法。多亏书院的老师们帮忙联系到本地老板,洒水车赶来灌溉,解了燃眉之急。几天后,嫩黄芽尖破土而出,大伙乐坏了。刘明亮笑言:“搞科研像拼积木,少个小环节都不行。”

如今,他们正组建“科研小分队”。田垄测数据时,分工协作,效率极高。刘明亮说:“邓秀新院士的一句话让他印象深刻:一个人走得快,但一群人可能走得更远!大家手挽手,科研之路会越走越宽阔!”

(本文作者系校新闻中心记者 川竹 审核人 关桓达)