南湖新闻网讯(学通社记者 张婉怡 郑慧文)“热爱科研、潜心科研,为祖国的农业和科研事业作出贡献!”这是2024年学术希望之星获得者、植物科学技术学院博士研究生余延辉在初见严建兵教授时对其提出的“你的梦想是什么”的回答。从本科到博士,余延辉始终怀揣着对农业科研的热爱之心,深耕玉米重要性状基因克隆与功能分析方向,以科研之力为玉米籽粒脱水赋能增效,促进玉米相关产业新发展。

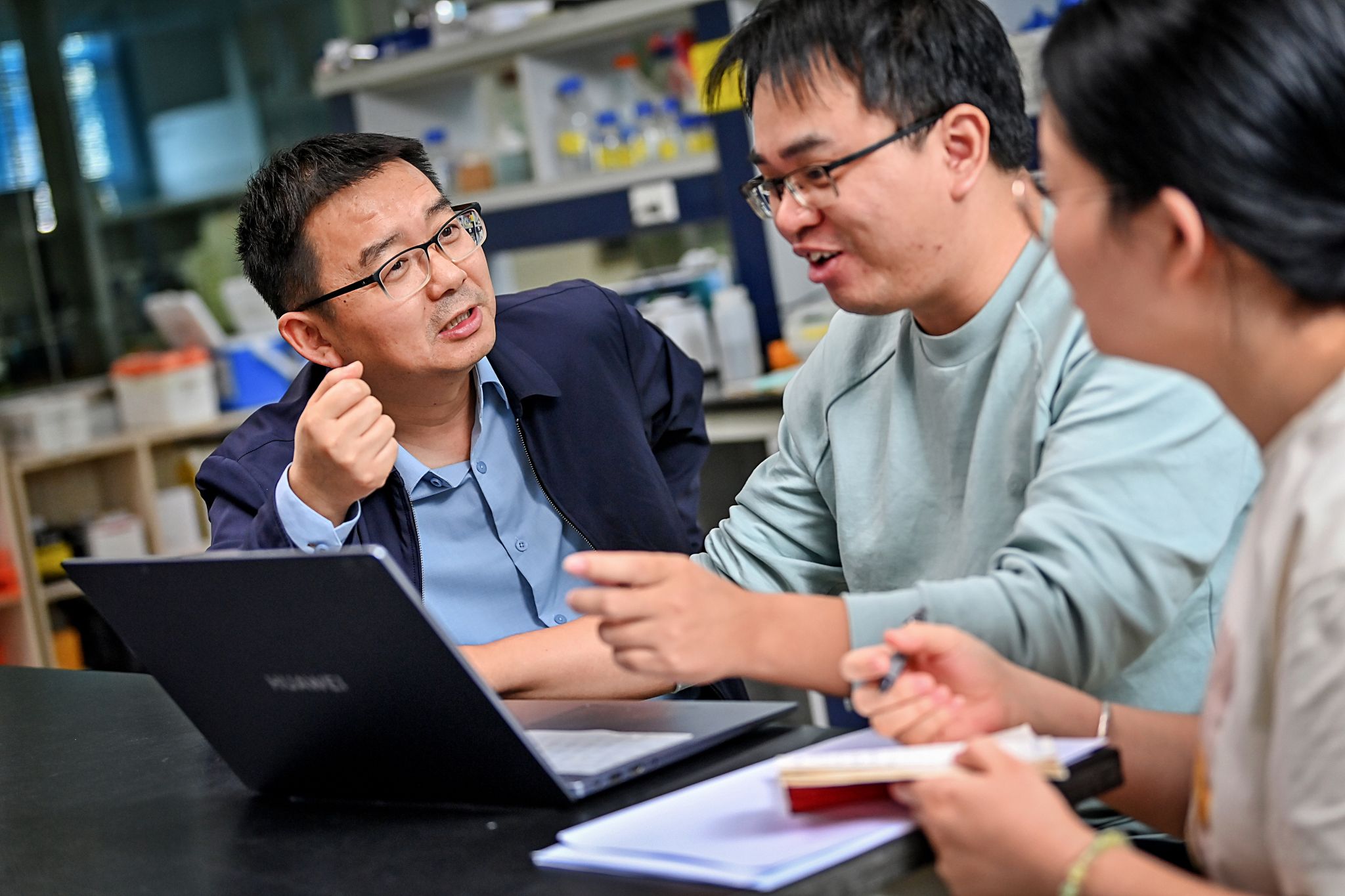

快乐科研,幸福科研(记者 川竹 摄)

逐梦起点:与玉米的不解之缘

“科研是一个未知的充满挑战的过程。”在华中农业大学,希望的种子四处生发。2012年,大学之初,余延辉了解到玉米作为我国种植面积最大、总产量最高的粮食作物,是畜牧业、工业、食品加工业等的重要原料,玉米种植及相关参与在农业中具有重要地位。农业关乎国计民生,国家粮食安全要靠农业发展保障,他立志学习农学并把专业所学应用到实际生产中,以科研之力助力粮食安全。

余延辉在温室给玉米授粉(受访者供图)

2013年,本科阶段的三田实习课程上,余延辉正式接触到玉米。课上从播种到收获,余延辉详细学习了玉米授粉的方法,亲身体验玉米生长过程。辛勤耕耘收获到甜蜜果实,老师在课上亦提到目前国内玉米研究出现的困境,这些经历使余延辉萌生了在玉米研究领域深耕的想法。在余延辉的努力下,2014年他推免至本校,继续实现自己的科研梦。

2015年9月,余延辉保研至生命科学技术学院遗传学专业,怀揣激动与忐忑,在熟悉的校园里,他第一次见到严建兵教授,“严老师富有个人魅力、年轻而有活力、自信而有激情、满怀梦想、追求卓越,我深受感染。”余延辉回忆道。“第一次与严老师见面,他就问我,我的梦想是什么。”

“潜心科研、热爱科研,为祖国的农业和科研事业做出贡献是我的答案。”余延辉坚定地说。

余延辉、刘塬方和导师华中农大校长严建兵教授(湖北日报记者 朱熙勇 摄)

一拍即合,一触即发!在严建兵教授的指导下,余延辉逐渐形成玉米籽粒脱水速率基因定位和机制解析的研究方向。在这个过程中,他了解到我国玉米产业面临的困境:由于玉米籽粒含水量高,我国玉米籽粒机械化收获面积还不到5%。快脱水玉米品种的缺乏,导致人力物力成本大大增加,制约玉米机械化发展。

找到影响脱水速率的基因,通过育种让玉米籽粒在成熟后能更快更好地脱水迫在眉睫,余延辉开启了属于他的玉米探索之旅。

从本科与玉米结缘,再到硕博期间深耕于玉米重要性状基因克隆与功能分析领域,在华中农业大学的13年里,余延辉始终坚持着自己的科研梦想。

他说:“母校是个美丽的地方,也是梦开始的地方,在这里我进入科学的大门,翱翔于玉米科研的世界。”

日拱一卒:科研无止境

2015年9月免试攻读研究生至今,长达9年多的科研生涯中,“有志者事竟成”这一座右铭,成为余延辉的真实写照。科研之路漫漫,科研工作者“坐冷板凳”已成常态,无论经历多少失败,他始终保持一颗热爱科研的心,上下求索,潜心研究。

“与师兄共同科研的时光里,他始终一丝不苟,反复推敲每个实验环节,是我研究路上的榜样!”余延辉的师妹张沁芝赞叹道。

课题开展之初,玉米籽粒脱水速率基因定位领域还未有任何与性状相关的精细定位和已克隆基因的文章发表。余延辉兴奋极了,他不由做了一个异想天开的美梦,“这么重要的课题,我三年两篇SCI难道不是手到擒来?”他笑道。

他当即制定了自己的“三步走”计划:首先找到控制玉米籽粒脱水速率的基因,接着解析控制玉米籽粒脱水速率基因的功能机制,最后利用这些基因和机制能解决玉米籽粒的机械化收获问题。

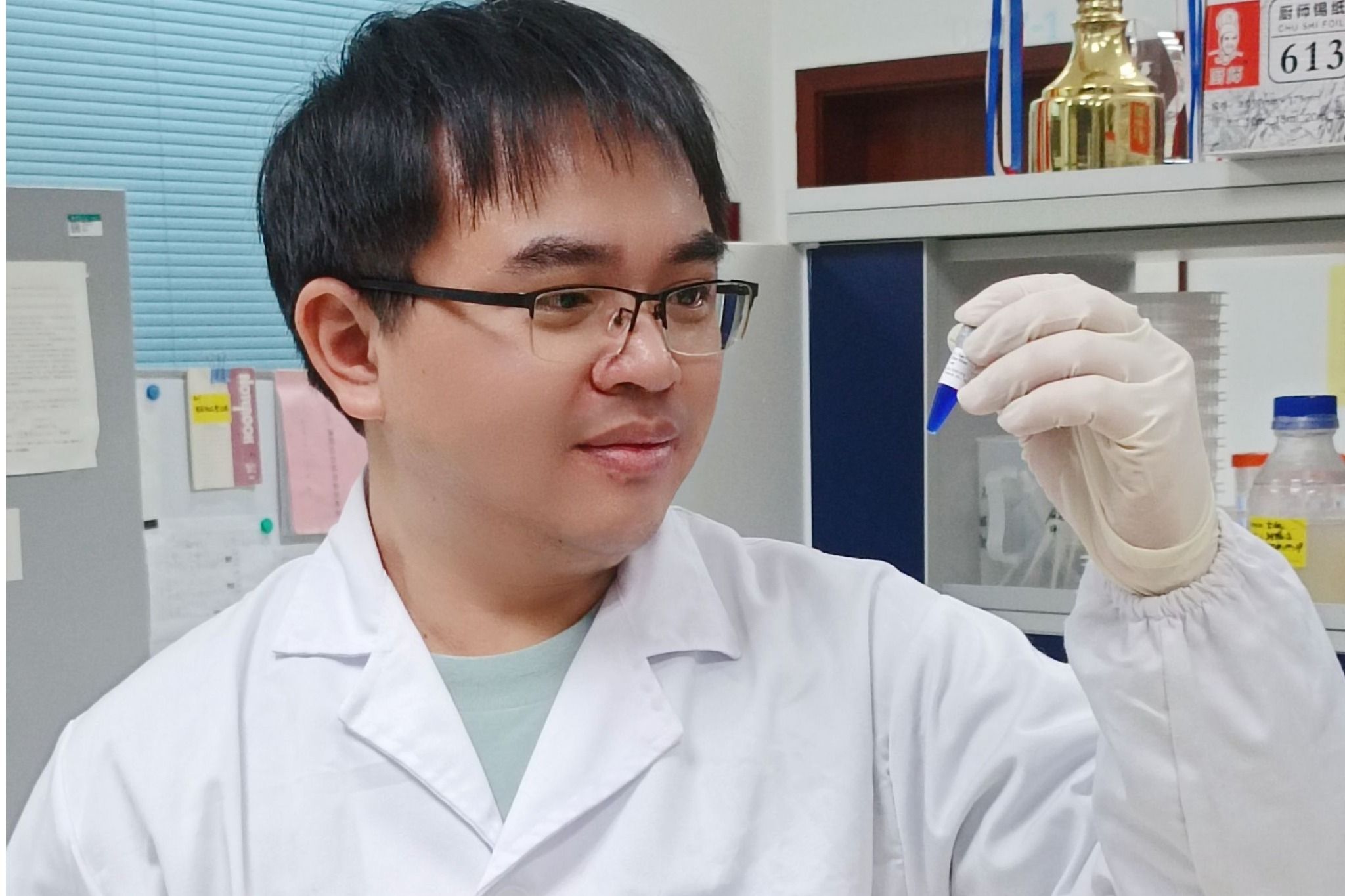

余延辉在实验室(受访者供图)

万万没想到,梦想实现绝非易事,科研之路犹如暗夜行走。仅仅第一步就花了余延辉3年的时间。从2015年开始定位,“摸着石头过河”,7个季度的田间和实验室实验,夜以继日深耕田园,才堪堪攻克第一个难关,定位到qKDR1位点。

此时,时间进入2018年。余延辉继续大海捞针,寻找被qKDR1调控基因。在基因组46000+个基因中,根据基因组的注释信息,在已注释的基因中寻找被调控的基因,但一度找不到目标基因。余延辉开始转换思路,另辟蹊径,采用新方法:抛弃已有注释信息,通过转录组数据,用肉眼筛选。一年时间终于找到未被注释和发现的新基因RPG!

精益求精!为了进一步确认研究结果,余延辉用8个不同的实验证明结论正确,成功攻克了第二个难关。“重要的东西往往不“传统”。做科研,就要有敢于探索未知的精神和勇气”他感慨道。

本以为此刻应是峰回路转,令余延辉没想到的是,这只是黎明前的漫漫长夜的一部分。RPG是一个不传统的基因,余延辉设计了很多实验去证明这个小肽的翻译,历经三年探索,才攻克证明RPG编码microRPG1小肽这一难关。

然而,解析microRPG1小肽的下游机制,让余延辉再次遇到了瓶颈。阅读大量文献后,一个偶然的发现迸发出新的灵感!他通过进行分子机制解析,深入挖掘转录组数据,终于迎来了重大突破。得出microRPG1通过调节乙烯信号传导途径中的两个基因ZmEIL1和ZmEIL3的表达来控制籽粒脱水的结论。

“功不唐捐,玉汝于成。”长达9年多的努力迎来了厚积薄发的一天,余延辉,李文强,刘塬方的科研成果得以于2024年11月正式发表在《Cell》杂志,并被《新华社》《中国科学报》《人民日报》《光明日报》《湖北日报》、中央电视台、湖北电视台等新闻媒体广泛报道。

余延辉抑制不住内心的激动,自豪道:“这一刻,感觉自己所有的努力都被认可了!”

打破刻板:在科研中拥抱幸福

长夜漫漫,幸有星光同行。何为幸福科研?余延辉是这样回答的:“不把科研当作单纯的工作,而是在科研过程中享受探索的乐趣。”科研之路漫长而艰辛,一场实验需要重复成百上千次,一个数据的微小差别都可能影响整个项目的成败。

余延辉提到,在研究生时期坐了9年多的冷板凳,也会产生挫败感,但在一次次挑战中探索规律,于科研过程中收获成长,其中的乐趣是经久不衰的。

刘塬方,余延辉在用显微镜观察切片(湖北日报记者 朱熙勇 摄)

“要做好一个实验,而不是做完一个实验。”余延辉以高标准,严格要求自己,精益求精地对待每一次实验。面对实验瓶颈,他结合以往经验,多次查阅相关文献资料,潜心研究,一步步对照直至发现问题所在。每攻破一次瓶颈,每取得一次小突破,都意味着离成功更近一步,余延辉享受渐进的过程。“慢工出细活”,正是点滴积累的专注与坚持,让余延辉能够从细微处发现科研的幸福。

余延辉不畏失败。在他看来,有挑战才有意义,越是有挑战性的东西,他越愿意尝试。“挑战意味着机遇和重要”,他善于将困难转化为动力,以积极的态度面对挑战。

“要让科研变得幸福,就需要找到自己努力的方向,和志同道合的人一起合作。”妻子刘塬方就是余延辉“志同道合的人”之一。2020年,余延辉与刘塬方相识于严建兵教授举办的一次学术交流活动,两人因科研结缘,彼此欣赏,于同年9月结为夫妻,在科研的道路上相互鼓励、相互扶持,共同进步。

余延辉,刘塬方在装饰作物主题的草帽(湖北日报记者 朱熙勇 摄)

“他既是爱人,也是科研搭档。”刘塬方笑着说。在科研工作中,两人合作默契,是彼此信任的伙伴,各有所长让两人有明确的分工,能从不同侧重角度发现问题并提出问题,促使科研工作更高效地完成。

尽管整天待在实验室里做实验很辛苦,但余延辉与刘塬方却乐在其中。“多次改进培养方案后,我们终于种出了符合我们标准的拟南芥植株!”实验成功,两人均难掩内心的喜悦。他们享受在实验室并肩作战的时光,在一次一次的失败与挫折中不断成长,愈战愈勇,逐渐将作物遗传改良实验当作一种习惯,日积月累,于习惯中生发出对科研的热爱。

“这对科研眷侣,能把这么具有挑战性的基因克隆出来,真的需要莫大的毅力。”崖州湾国家实验室青年科学家刘杰敬佩地说。

余延辉,刘塬方在教学楼阅读、交流(受访者供图)

余延辉与刘塬方经常在实验室忙碌到凌晨,结束了一天的工作后,他们喜欢一起去步行街吃夜宵,或是骑上电动车在校园里兜风。对他们来说,“生活幸福,方能科研幸福。”夫妻俩始终保持着对生活的热情与对科研的热爱,成为支撑他们始终走在科研路上的重要因素之一。

余延辉在“学术希望之星”评选现场进行汇报(学通社记者 刘博洋 摄)

“既要仰望星空,也要脚踏实地”,科研之路并非一帆风顺,欲知天地宽,且试脚下路,这也正是科研的魅力所在。未来,余延辉将继续躬身科研,与最重要的人,做有意义的事,探索和回答有意思的、重要的科学问题,为农业发展贡献自己的力量,在“使命科研”的道路上愈走愈远。