“哪怕研究成果不尽人意,哪怕收获只是微乎其微,于我而言,所有的付出和探索都有了意义与价值。”在植物保护这条路上,杜鑫雅走得愈发坚定。

2020年,杜鑫雅满怀憧憬与希望,走出山东,走入狮山,加入植物科学技术学院李博教授课题组。四年光阴弹指间,昔日的“新手小白”,如今成长为小有成就的“学术希望之星”,杜鑫雅扎根在植物病理学专业,深耕于植物保护领域,尽管迷茫,却不曾止步;尽管孤独,却格外坚定;尽管困难重重,却依然勇往直前。她清楚地知道,作为一名科研追光者,她永远立于进行时,追求完成时。

植科院博士生、2024“学术希望之星”杜鑫雅(受访者 供图)

破雾开云:“今天的太阳比昨天大”

受家庭教育影响,杜鑫雅从本科就开始接触植物保护,一路走来,她无论硕士还是博士的学术研究都紧紧围绕植保展开。

2020年第一次来到华农,杜鑫雅就发出了“一切都是全新的”的感慨。从本科生转变为研究生,杜鑫雅一时间有些无所适从。来到陌生的环境,面对陌生的导师和同学,开启一段的全新的经历需要一个适应过程。跟不上实验室的节奏,让杜鑫雅陷入了迷茫与纠结。殊不知,这仅仅是微不足道的开端。

正式进入李博教授团队之后,杜鑫雅开启了有关第一个课题方向的学习:研究植物先天免疫机制。由于她缺乏扎实的理论基础,课题的推进在师姐的指导下仍然进行缓慢。尽管花费了大量时间进行拟南芥材料的筛选和鉴定,但半个学期毫无进展,她面对周围人均有所突破显得茫然无措。最终经过和导师的交流,决定转换课题研究方向。

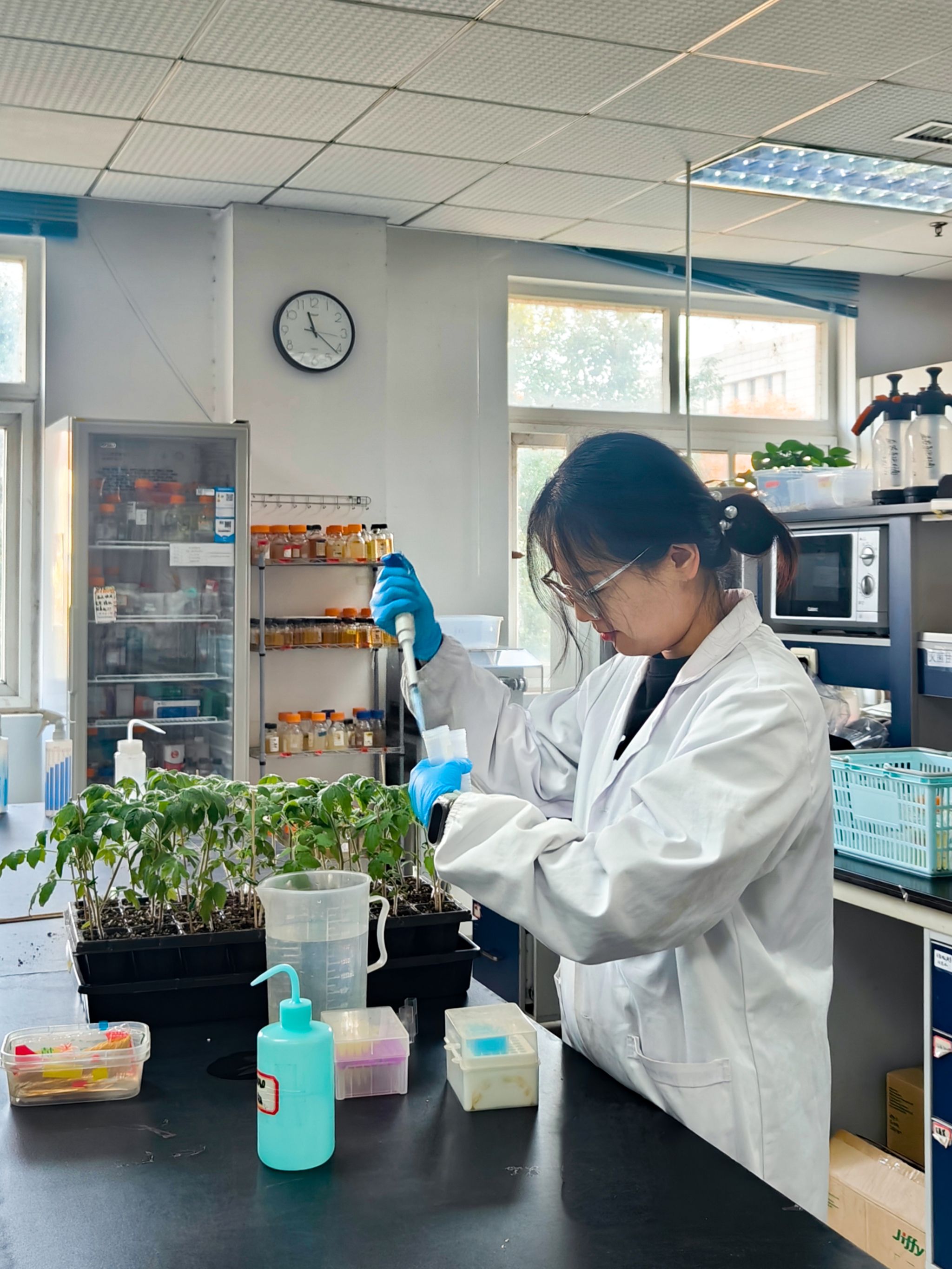

杜鑫雅在实验室做实验(学通社记者 陈宇轩 摄)

然而,研究并没有因为更换课题而进行地格外顺利,相反,杜鑫雅迎来了大量更加艰难的挑战。正常情况下,番茄毛根转化材料的构建一个月左右就可以完成,但杜鑫雅首批材料构建却耗时三个月。大量的时间消耗与差异巨大的效率对比,让杜鑫雅深刻意识到,看似微小的细节很有可能会影响实验的推进,这是当前最简单却最应当解决的问题。因此,在推进自己课题的同时,她积极向导师和有经验的师兄请教,发现并解决了实验操作和实验设计中的诸多问题。在失败的磨砺下,在耐心地打磨下,杜鑫雅植物材料的建构才逐渐步入正轨。对于旁人来说,一个月、三个月或许只是一个又一个简单的数字,但对于杜鑫雅来说,这是她在实验室收获的第一份渺小却又关键的成长。

此后,杜鑫雅开始慢慢适应研究生研究课题的常态,“我渐渐认识到高效的重要性,认识到植物最佳生长状态的重要性,开始提高自我执行力去适应植物研究里的时间节点。”杜鑫雅庆幸地说道。

杜鑫雅作学术汇报(受访者 供图)

随着课题研究的深入,细菌生物膜研究体系的探索过程也并非一帆风顺:对实验方案进行近10次的调整,对每一个环节出现的问题罗列汇总,不厌其烦地进行一次又一次的试验却依旧存在难以解决的问题,无法得到理想的实验结果。几近放弃之时,在师兄的提点下,杜鑫雅忽然意识到可能是样品处理温度不当的问题并及时改正。终于,历经几个月的不懈努力,她看到了期盼已久的完整的生物膜eDNA结构。那一刻,所有的失落与不甘仿佛全都烟消云散。

她在潜移默化中慢慢成长,在课题推进过程中恣意生长,闪闪发光。

在看似单一反复的科研生活中,她找到了自己的精神支柱,“我喜欢的一名乒乓球运动员孙颖莎曾说过一句话:‘今天的太阳比昨天大’,这给我一种重新开始、不断向上的力量。虽然我们的生活可能比较单一,但是每一天都是新的一天,每一天我们都有自己的使命和责任去完成,这让每一天变得独一无二!”

在投石问路的过程中,“碰壁”“摸黑”是常态,杜鑫雅凭着“今天的太阳比昨天大”的自信乐观与敢于直面黑暗的勇气和毅力走出了一条自己的科研之路。

创新之旅:且看故事如何成篇

青枯病在植物界广泛流行,且能够寄生到植物维管束,使得其在生产上的防治十分困难,素有“植物癌症”之称。前期已有研究报道提出:生物膜可能是青枯菌定殖于木质部并使其致病的一个关键环节。但是目前对于生物膜在寄主体内变化机制的研究,还存在一定的空白。于是在与导师详细沟通后,杜鑫雅很快明确了主要的科学问题,并展开了深入的研究。

这种创新性较强的课题是一个全新的机会也是很大的挑战。由于很多实验操作缺少成熟的方法和经验,意味着杜鑫雅需要阅读大量的前人研究,并针对实际情况进行广泛的尝试。在整个研究过程中她分类整理汇总国内外文献320余篇,建立相关主题整理文件夹22个,800余页学术报告笔记与原始数据处理,一个个数字的累积将故事艰难、无措的开端改写。

杜鑫雅在地里取样(学通社记者 陈宇轩 摄)

“学会与孤独相处”是杜鑫雅在科研道路中“上下求索”所意识到的重要一点。为了实现生物膜微观结构的荧光观察,她尝试了两套不同的试剂,方法也改进了很多版,连续几个月却都没有拿到一个能够下结论的图片。其中的孤独、迷茫之感不言而喻。拍摄了近200张废图之后,杜鑫雅第一次在显微水平上看到了"灿如星空"的生物膜结构骨架。在那之后,他们成功搭建了实验室细菌生物膜研究相关技术体系,丰富了维管束侵染可视化技术。“我们要努力保持明亮、乐观的心态,接纳每一个失败的结果,珍惜每一次学习探讨的机会,挺过每一段孤独挫败的路程,终有希望达到心中的顶峰。”从“漫漫黑夜”到“灿烂星空”,这是她独有的感悟。

在提出的RuvC调节成熟生物膜后期动态解离的理论基础上,杜鑫雅及其他课题研究成员,在李博老师的指导下,设计并测试了一种通过靶向生物膜进行种质改良的方案,成效在番茄、烟草等植物中显著,为发掘和创制抗维管束病害资源提供了一种全新思路。。

从满是空白的开端,到在孤独与挫败中坚守,杜鑫雅跨越了重重艰险。在这场对抗“植物癌症”的创新之旅中,她用执着与智慧,以探索为笔,数据为墨,最终将未知的谜题化为一篇科研故事。

硕果之基:独行快众行远

奋斗终有回报,2024年杜鑫雅以独立第一作者在 Nature Plants 期刊发表论文,为作物维管束病害防治提供了全新视角;同时设计了多种靶向生物膜控制维管束病害的植物材料,共申请了三项国家专利。这些成果不仅体现了她在科研上的创新能力,也为农业生产中的病害防治提供有应用潜力的解决方案。

这些斐然成果的背后,是鲜为人知的“科研众生相”,而她则是协同攻关的生动注脚。

采访过程中,她多次提及了团队是她取得阶段性成就的关键因素。“不管是对于老师还是学生来说,他在做科研的时候其实都不是一个人。不管是对于技术的指导,还是对于心理上的一个宽慰,亦或精神上的鼓励,我认为有一个好的团队都很重要。”她这样说,在实验室也如此践行着。她深知团队成员间的紧密合作是科研成功的关键,用自己的热情与真诚,让团队凝聚力不断增强,为科研工作的顺利开展奠定了坚实基础,成为“科研众生相”中合作精神的生动缩影。同课题组的博士后黄梦玲说:“她也是一个真诚的合作者,只要是她所熟悉的内容,她就会放下自己手头的事情去帮助别人。”

李博教授课题组(受访者 供图)

杜鑫雅在团队中,既是可靠的伙伴,也是温暖的助力。李博教授对她在合作中的表现给予了高度评价:“作为博士高年级同学,杜鑫雅起到了良好的模范带头作用。她在实验室积极主动地指导帮助多名师弟师妹开展课题研究,教导他们相关实验技术和研究思路。除此之外,她与师妹一起学习细菌生物膜监测技术,搭建实验室该方面的研究平台,专研文献知识不断优化技术方法。”

在杜鑫雅眼中,无论是实验技术还是课题设计,李博老师经常能给予科学的指导和建议;同课题组尽管各自都有自己的课题却依然愿意倾尽全力提供帮助。“就我们课题组内部的这个团队来说,我认为大家与彼此都拥有着一个良好的关系,这使得实验室的氛围很好。”杜鑫雅欣慰地说。

在紧张的科研之余,他们会一起打羽毛球,“我记得与师姐一起打女双,我们还得了奖品!”她们偶尔一起出游,闲暇时也会畅谈心中所想,“大家都能相互理解和鼓励,一起度过的时间都很轻松愉快。”在这些细碎的时刻,他们不仅仅是科研路上并肩前行的伙伴,亦是生活中知己知彼的好友。

杜鑫雅生活照(受访者 供图)

“科学研究的美丽不仅仅是试验、数据、论文,背后更是一个个生动的故事。”杜鑫雅马上迎来在华农学习的第五年,“望远山而前行”,她深知未来仍然有很多需要探索和解决的问题,她清楚未来还有更多科研故事亟待发掘与讲述,她明晓科学研究的美丽远不止于此。

怀揣着对未来的憧憬与希望,她将努力成长为具备专业知识素养的“植物医生”,守卫农作物生产安全,为保障国家粮食安全贡献青春力量。

(本文作者系学通社记者 琚伊琳 都梦洋 审核人 孙超)