“落其实者思其树,饮其流者怀其源。”水产学院水产养殖学专业 2104 班本科生张思源在2024年大学生标兵评选现场,以解析名字开篇,分享了这条水产“小鱼”找到属于自己的海洋的成长故事。

“三好学生”“优秀青年志愿者”“优秀班团干部”“大学生标兵”等等,尽管可以罗列出的各类标签和荣誉多达40余项,但张思源本人却比这些标签更加鲜活而丰富。现已保送至清华大学的她,将目标锁定在人类生命医学领域的疑难杂症,她说:“我期待能为解决这些重大疾病问题做出贡献。”

从水产养殖到人类生命医学,张思源的兴趣在不断聚焦,始终未变的是感恩之心,一如父亲为她取名时所期待的那般,推动社会变得更加温暖与美好。

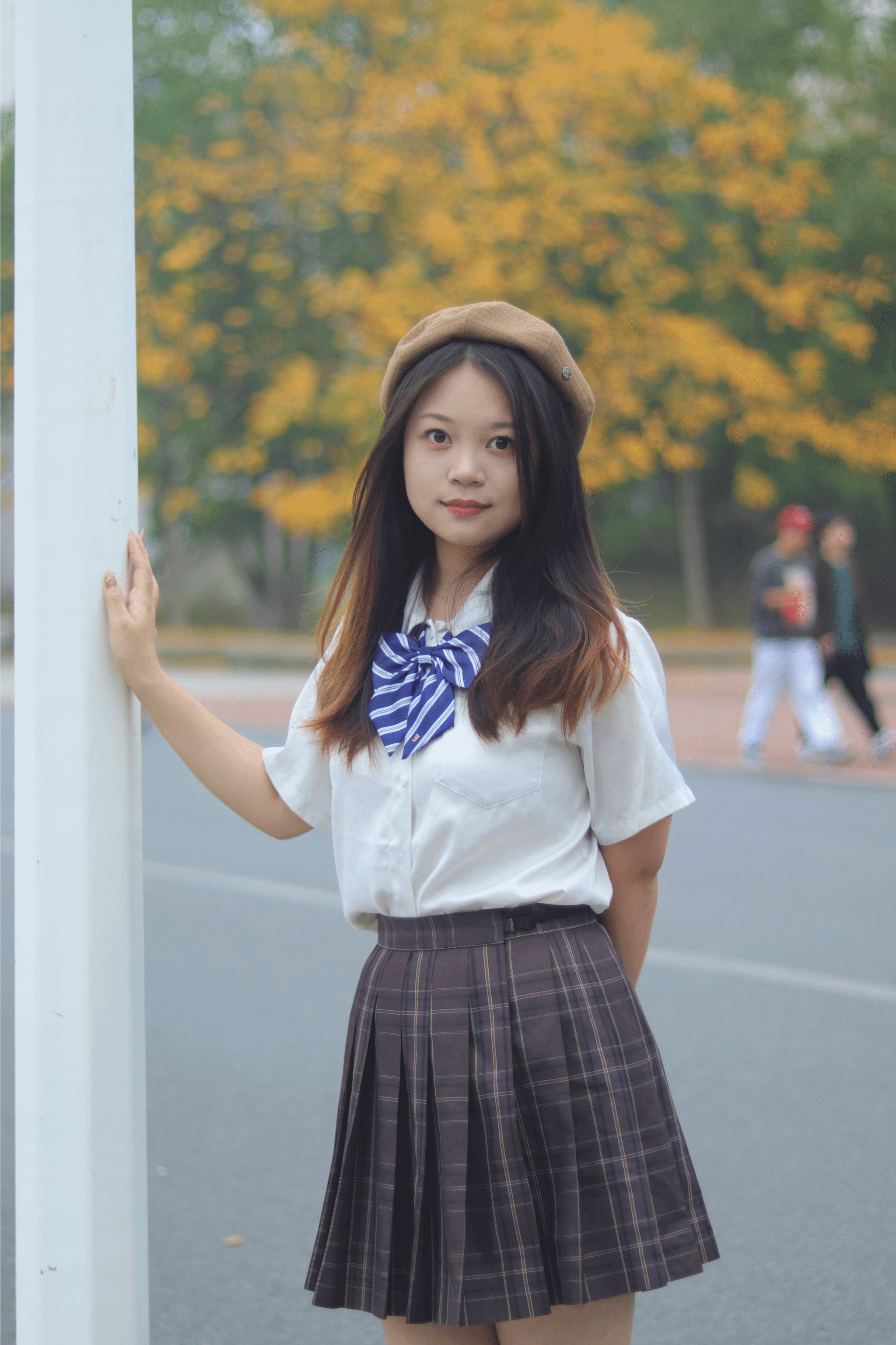

张思源

生命科学的“探索者”

进入华中农业大学的第一个学期,张思源主动申请加入水产学院曹小娟教授的实验室学习。“曹老师的研究方向是遗传育种,我认为遗传学是生命科学的基础。”张思源在中学时代就开始对生物学感兴趣,她说:“平时看新闻的时候或者做试卷遇到相关材料,我都会尝试深入了解相关知识。”

刚开始接触科研,由于理论知识和实践经验不足,张思源也曾为实验数据和科研流程感到困扰。“我是属于遇到不懂的或者无法解决的问题一定要磕到底的人,即使解决不了,我也得知道解决不了的理由。”张思源说,为了提升科研能力,她每天都去实验室,每周深入研读1至2精选篇文献,遇到不懂的问题就主动请教导师和师兄师姐,“一定要多问多观察,比如某一个实验步骤的作用是什么,为什么不用A方法而是用B方法。”

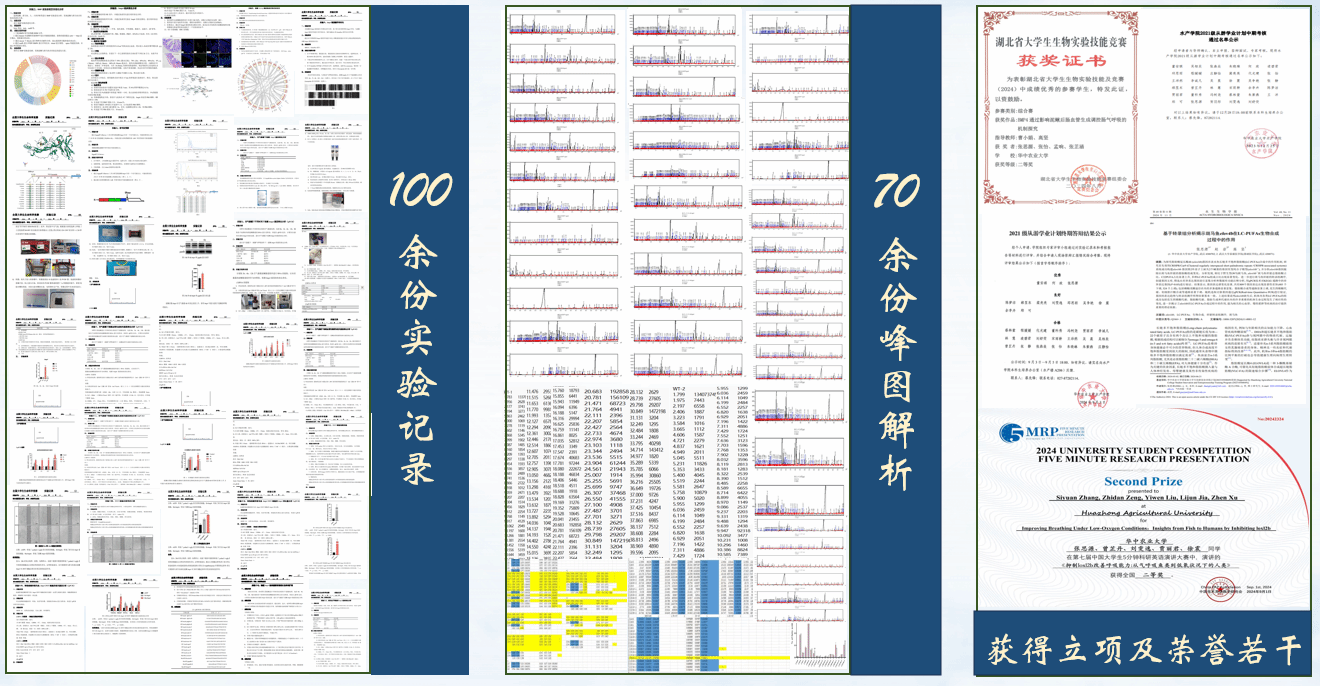

35G实验数据、科研图表,100余份实验记录,70余份峰图解读,2000多个样品,见证了张思源的探索之旅。她渐渐掌握了许多生物学实验技能,熟悉各类数据分析软件的使用方法,开始尝试撰写创新创业项目申报书,成为国家级创新创业项目负责人、湖北省创新创业项目核心成员。

张思源的科研积累

张思源接触的第一个课题与泥鳅相关。泥鳅有一种用肠道呼吸的特殊能力,如何从分子层面解释这种气呼吸的现象和适应机制呢?这些问题深深地吸引着刚刚接触生命科学的张思源,她将课题锁定为“泥鳅bmp4基因影响后肠血管生成的作用探究”。查阅文献,一次又一次修改实验设计,张思源和团队一起创新性地鉴定出鱼类气呼吸基因,为培育耐低氧鱼类品种以及解决水产养殖中的缺氧问题提供可靠的分子靶点。

依托该课题,张思源作为负责人于2022年申请了学校本科生创新创业项目,并于2024年上半年顺利结题。“这个课题带领我初步踏入生物学研究大门,知道了生物学研究的方法。”张思源说,和同学一起开展的这个课题研究,更加坚定了自己探索更多生物学未知奥秘的目标。

张思源进行实验准备(学通社记者 朱浩文 摄)

2023年3月,张思源独立开展一个关于动物营养学的研究,基于转录组分析elovl4b基因在斑马鱼肝脏LC-PUFAs合成过程中的作用。该研究使用转录组和脂肪酸组成分析等方法对基因缺失的斑马鱼进行分析,最终发现elovl4b基因在斑马鱼肝脏脂肪酸的生物合成和相关代谢进程中发挥着重要的作用。这些结果为进一步探究elovl4b的基因功能研究和进一步探究elovl4b调控LC-PUFAs生物合成从而参与疾病调控的具体机制提供依据。

张思源做实验

依托该课题,张思源作为负责人开展的国家级创新创业项目获评学校“十佳项目”,并作为第一作者在中文核心期刊发表学术论文。“通过这个课题,我证明了自己有能力独立开展项目研究,坚定了继续走下去的信心。”得益于扎实的科研训练,张思源在保研面试中顺利通过多所知名高校的考核并最终选择了清华大学,她说:“希望成为一名探索者,勇闯科研无人区,走到生命科学的最前沿领略生物学的奥秘。”

水产养殖的“爱好者”

“在实验室的每一次观察、每一个实验的结果,都让我体会到生命的奇妙与复杂。”张思源说,细胞的生长、代谢物的平衡、基因的传递都让她对生命科学有了更深刻的理解,面向生产一线的实践则让她的水产养殖学习体验更加丰富立体。

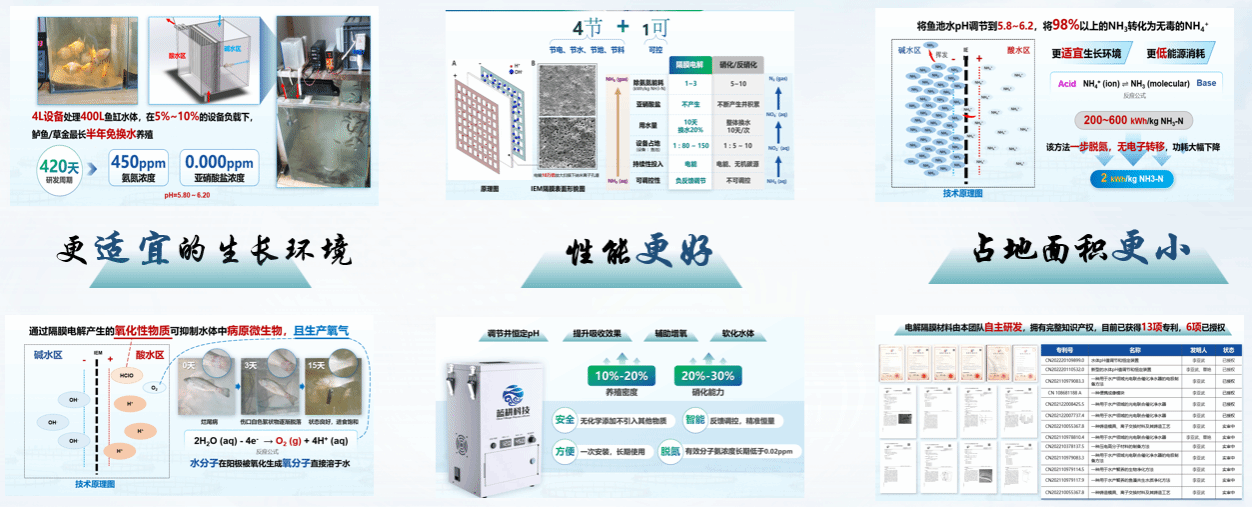

2023年4月,张思源加入了一个循环水养殖系统的大学生创新创业项目。该项目依托于自主研发的新型电解隔膜材料(IEM),将可渗透的多孔隔膜将电解槽内的阴极和阳极分开,避免两极产物混合,根据水体的PH和ORP值进行电解状态的智能调控,实现水产养殖脱氮效率高,消耗能源少,占地面积小,产品价格低。作为项目组成员,张思源为系统研发提供理论支撑,利用自己的水产专业知识指导项目设计,包括需要考虑哪些因素,达到什么效果以及相关的数据分析,并协调项目落地。

她与来自经济管理学院等团队成员的共同努力下,经过420天攻关,采集2000余份样本,30000余次实验,成功研发出蓝桥纳米隔膜净水养殖系统(设备)。该项目已在武汉东西湖汇春产业园落地实施,总投资300万元,占地面积8000 平方米,已和五大供应商和五大客户进行合作。

张思源与团队参与开发落地的循环水养殖系统

依托该项目,张思源和团队在中国国际大学生创新大赛中先后获得湖北省银奖、铜奖等奖励。“通过解决水产养殖中的实际问题,我增强了将理论知识应用于实践的能力,以及面对挑战时的创新思维。”张思源表示:“从研发到实施,我积累了宝贵的项目管理经验,包括预算管理、时间规划和团队协调。通过采集样本和进行大量实验,提高了实验设计和数据分析的能力,这对于科学研究至关重要。”

如果说参与循环水养殖系统项目,让张思源面对新技术和新挑战,意识到了持续学习和自我提升的重要性,那么生产实习的经历更促使她决心不断提升自己的专业能力。2024年4月底,张思源和同学们一起前往湖北省黄冈市蕲春县正大水产有限公司开展为期一个月的实习。实习内容涉及水产养殖领域的多个方面,包括草鱼、鳊、鲢等常见水产养殖品种的繁育过程,以及南美白对虾苗的淡化过程和斑点叉尾鮰、鲢、鳜鱼卵的胚胎发育的观察过程。

为期35天的实习,张思源作为带队人之一的团队10名同学协助基地先后完成鲫、草鱼、斑点叉尾鮰的繁殖工作,完成了2000多箱、2500多袋鱼苗的打包,累计出苗鲫鱼水花400万尾,鲫鱼夏花860万尾,斑点叉尾鮰水花500万尾,草鱼水花8000万尾,总销售额达100万元。期间,张思源和同学们还利用专业知识帮助渔民鉴定小鱼生病原因。“课堂上的内容在实践中得到验证,帮助渔民、企业解决问题,这种感觉很棒。”张思源说,水产养殖是一个广阔而复杂的领域,实习期间学到了很多但也意识到自己还有很多不足之处需要提升。

多彩生活的“践行者”

“现在收获到的很多东西对我来说都是意外之喜。”对于大学生活中的种种,张思源充满感恩,她深知这一切都来之不易。

初入大学,她就觉得学习并不容易,尤其是数学、物理类的课程对她来说都是挑战。“每个学期对我来说都蛮难的,而且难度递增。”张思源说,她的解决办法就是一步一个脚印踏踏实实弄懂每一个问题,不懂就问,认真听讲,课后总结,“从为什么我不会,到我要学,然后我终于会了。”

张思源的认真执着,不仅体现在对她而言有挑战的事情,对于自己比较擅长的英语学科,她也从不怠慢,每天坚持学习生物学英语背景知识。等待实验数据,或是下课的间隙,她都会抓紧时间背单词。三年间,张思源有将近50门课程考核获得满绩,连续三年获得学习成绩优秀奖,连续三年综合测评位居年级前列,在中外传播杯英语阅读比赛中获国家级一等奖,荣获全国大学生科研英语演讲比赛国家级二等奖以及校级特等奖等荣誉。如今,她正计划尝试做一名兼职对外汉语教师,并期待有更多机会参与联合国志愿者行动。

张思源于科研英语演讲比赛结束后与团队成员合影(右二)

学习之余,张思源曾担任班长、班级公益委员、学生班主任助理、兼职辅导员等,积极参与志愿实践活动。她不仅参与学校组织的志愿活动,还通过自己的专业知识帮助养殖大户、对水生动物感兴趣的小朋友们,累计志愿时长超过400小时,连续两年获得“优秀志愿者”称号。

张思源与团队的文创作品

假期走出校门,她在社会实践中调研非物质文化遗产、文物保护单位、古迹等,形成6万字调研报告,荣获“先进个人”“优秀实践报告”等6项校级荣誉。2023年7月,张思源和同学一起组成社会实践小分队,调研湖北省恩施州的非物质文化遗产“恩施玉露”富硒茶。作为队长,张思源主张从百姓自身的角度出发,调研他们对产业发展的认可度和生活幸福感。

张思源赴恩施开展社会实践中与队友开展讨论(左二)

张思源在湖北恩施芭蕉侗族乡社会实践(右二)

张思源代表团队参与2023年暑期社会实践优秀团队答辩

走访县城各类茶叶销售处,街头巷尾的问卷与采访,深入100余户家庭,与“恩施玉露”的第十一代传承人蹇再鹏深度交流;从清江桥到曾家坝,再从温家湾到伍家洞,直线距离跨越21.5公里,张思源他们实地考察了“恩施玉露”茶叶的生产与加工过程,并与当地农户和产业链上的各方人士进行访谈。凭借扎实的一线调研,团队分析了传统农业与现代科技结合的实际影响,尤其是科技如何帮助提升茶叶的产量与品质,以及如何推动农村经济的持续发展。

在这次实践中,张思源获评“先进个人”及暑期实践优秀调研报告奖。“科研和社会实践密切相关,科研成果的转化应当服务于社会的实际需求,而非仅仅停留在实验室里。”张思源表示,通过实践,自己深深地感受到了青年大学生的责任与使命。

张思源生活照 (学通社记者 朱浩文 摄)

“感恩是一种生活态度,也是一种责任,推动着社会变得更加温暖与美好。”张思源愿以自己的名字为指引,未来继续在科研道路上勇敢前行,并将回馈社会作为人生的使命,她说:“我想勇闯科研无人区,在生命科学的最前沿探索未知。”

(本文作者系学通社记者 朱子扬 张颢瀛 图片除备注外均由受访者提供 审核人 曹玉琼 )