南湖新闻网讯(通讯员 陈欣欣)7月10日,园艺林学学院、果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室组织青年教师赴云南大理,深入调研由中国工程院院士张福锁团队创立的科技小院模式。此次调研聚焦科技助农机制创新、探索农业绿色发展与人才培养新路径,为深化校地协同、服务乡村振兴战略积累一线智慧。

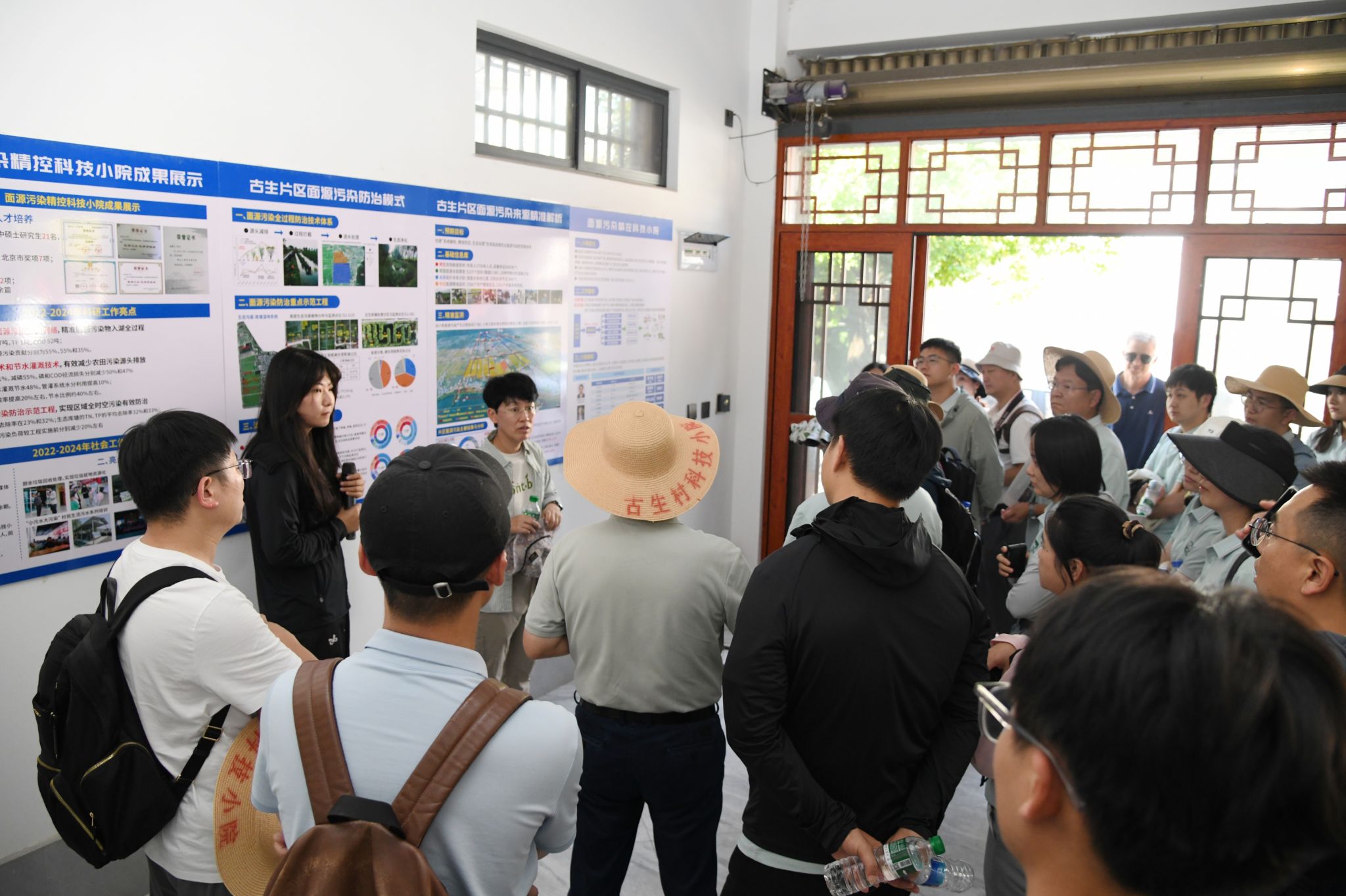

▲调研队在古生村科技小院调研(记者 徐行 摄)

在大理古生村科技小院座谈会上,中国农业大学国家农业绿色发展研究院副院长侯勇系统阐述了科技小院零距离服务的核心理念与运行机制。他指出,科技小院通过每年派驻110余名研究生扎根农村330余天,实现了科研与生产需求的精准对接,这种让农民受益、让学生成长的双赢模式已累计培训农民2万余人次,技术推广面积超50万亩,相关成果获多项国家级荣誉,其创新模式正在全国范围内推广示范。

▲座谈交流会现场(记者 徐行 摄)

▲驻扎在古生村科技小院的青年学子作交流(记者 徐行 摄)

交流讨论环节中,学院果树系青年教师刘军伟就政企协同机制和学生培养等问题展开讨论,驻点研究生则以亲身经历分享了田间课堂的育人成效。两位华中农大毕业的驻点学生动情讲述了在大理科技小院的成长历程,他们通过参与洱海流域面源污染治理实践,不仅提升了科研解决实际问题的能力,更深化了服务三农的责任担当。中国农业大学副教授、古生村科技小院负责人金可默补充回应道:“科研必须与政策导向、市场痛点同频共振,我们构建的社会服务—科研创新—人才培养三位一体机制,正是科技小院获得持续发展的关键所在。”

园艺林学学院党委书记龙健飞在总结发言中表示,科技小院模式为农业高校服务乡村振兴提供了宝贵样本。学院将以此次调研为契机,深化专硕培养改革,推动建立产业需求—科技创新—人才培养的良性循环机制,以实际行动践行科技自立自强,为农业强国建设贡献力量。

在古生村科技小院示范点,调研团队实地考察了洱海流域面源污染治理的突破性成果。通过推广绿色种植技术和六纵七横面源污染动态监测体系,当地在实现化肥农药减量30%以上的同时,作物产量和品质显著提升,氮磷入湖总量较试点前锐减22.7%和30.8%。科技小院师生创新构建的养分智慧管控系统,通过实名制购肥、定点配送、精准施肥数字化管理模式,已在100亩试点区域实现每亩地氮磷钾投入精准调控,为农业面源污染防治提供了可复制的技术范式。

此次云南调研行程涵盖大理、保山、临沧等地,青年教师们通过深入红色教育基地、科研院所及特色产业一线,全方位感受边疆民族地区乡村振兴实践。青年教师们纷纷表示未来要用自己的专业真正服务于产业升级和农民增收,为推动现代农业发展、乡村全面振兴贡献我们园林人的智慧和方案。

审核人:林辉