南湖新闻网讯(通讯员 丁潘 张翼 李龙程)7月29日至8月4日,工学院研究生社会实践团走进湖北宜昌,开展了一场融合科技调研、教育科普与文化创新的跨城乡实践。团队以“知行合一”为核心理念,在田间地头、社区课堂与文化场馆间架起桥梁,用专业所学服务地方需求,为乡村振兴注入青春动能。

绿野寻机:扎根土地的农机革新调研

在夷陵区洋红农贸的标准化果园中,实践团聚焦农业机械化痛点展开实地走访。队长张翼的调研日志本上,密密麻麻记满了从产业一线收集的技术诉求:“农机需适配15度坡地作业”“重量控制在30公斤内便于操作”“需集成除草、施肥等多功能模块”。

在洋红农贸云台村基地,连片柑橘树沿丘陵地形有序分布,果树行距整齐划一。队员们用激光测距仪测量显示,3米的标准化行距虽为农机通行预留空间,但行间马尼拉草的修剪仍依赖人工转向调整。“可加装视觉传感器,结合果园行距数据开发路径规划算法,实现自动避障。”队员宋具辉当场在笔记本上绘制割草机改进草图,将企业提出的实操难题转化为具体设计参数。白天记录果树坡度、树干直径等数据,夜间结合参数优化机械图纸,这些从土地里生长出的需求,正让“山地适配农机”从概念逐渐变成有棱有角的设计雏形。

橙果探智:解码自然的精准农业实践

夷陵区的山坡上,连片柑橘树铺展成绿色海洋,枝头青色果实泛着清新光泽。实践团深入夷陵红生态农业开发有限公司的果园与冷链仓储中心,开启与柑橘产业的深度对话。在果树间,队员们指尖轻触果实,测量直径、记录果形密度,重点标记果实集中生长的1.5米至2米高度区间。“这个高度区间需作为摘果机的核心作业范围。”队员宋具辉在树干做标记时,向身旁的公司办公室张主任请教疏果标准与机械适配需求。

在恒温恒湿的冷链仓储中心,凉爽空气扑面而来,库内柑橘箱整齐码放,箱体清晰标注入库时间与预计出库日期。“智能冷链体系涵盖预冷、分级、储运全流程,能将保鲜期延长至3个月以上。”张主任介绍,企业与顺丰合作的“柑橘专递”方案通过预冷包装+温控运输,已将物流损耗率控制在2%以内。队员杜宇博拍摄记录库内温湿度传感器安装位置与参数显示,这些数据将为“种植-储运”联动的智能设备研发提供参考。

实践团成员在夷陵红果园基地与张主任交流(通讯员 朱子扬 摄)

灰丝筑梦:3D 打印点亮课堂科技之光

“看!柑橘造型的小铲子打印好啦!”夷陵区小溪塔街道峡江社区党群服务中心的教室里,孩子们围着3D打印机发出惊叹。实践团带来的打印机正吐出细细的灰色材料丝,一点点 “生长” 出微型农机样机与柑橘教具。队员们化身 “科技老师”,先以通俗易懂的语言讲解3D打印原理,再手把手教孩子们用三维软件设计简单图案。

五年级学生小林举着自己打印的柑橘模型,眼里闪着光:“我以后想造一台自动摘橘子的机器!”队员们还展示了提前打印的除草机、施肥机模型,通过“观察-触摸-操作”的互动模式,让抽象的农机原理变得可知可感。灰色的打印材料不仅变成了可触摸的工具,更在孩子们心中播下科技梦想的种子,让社区课堂绽放别样光芒。

赭韵传薪:文创让文化传承焕发新彩

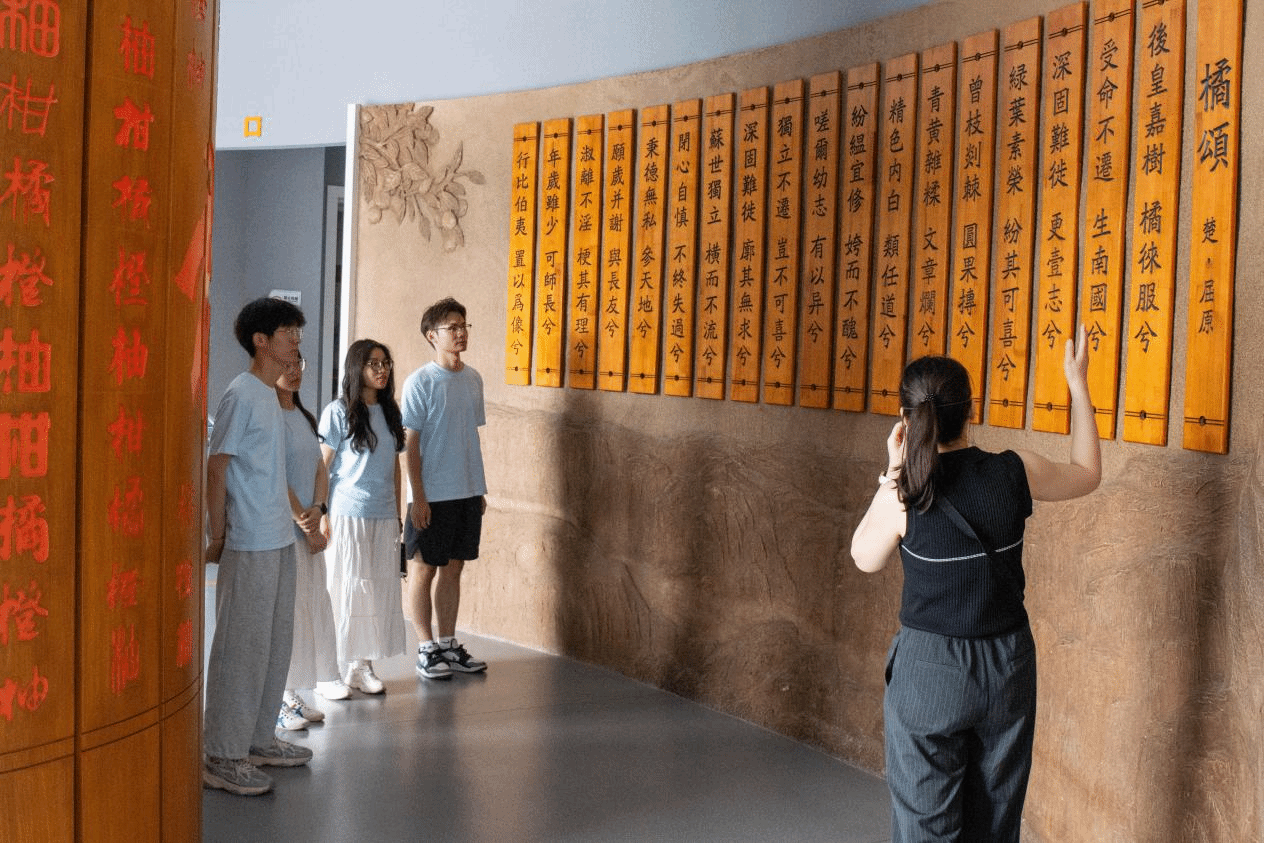

走进中国三峡柑橘文化主题博物馆,泛黄的古籍、斑驳的老式榨橘器械、鲜活的品种标本在灯光下泛着温润的赭色光泽。这种沉淀千年的农耕色调,成了团队文创设计的灵感源泉。在“古代柑橘栽培”展区,清代修枝剪的弧形刃口、战国青铜“橘形敦”的叶脉纹路,让队员们驻足良久。“要让柑橘文化走进日常生活。”队员王永乐说。

团队将博物馆元素与现代需求结合,设计出“橘小颂”主题文具套装:笔记本封面印着融合青铜纹样的柑橘图案,搭配小型智能农机简笔画,让传统与现代对话;笔袋以三峡梯田轮廓为底纹,深浅赭色线条勾勒田园意境,边缘暗藏柑橘叶剪影。笔记本夹着的书签印有柑橘生长周期插画,内侧标签标注着《橘谱》中“疏花疏果”的古籍记载。这些文创不再是简单的图案复制,而是让农业文化长出当代触角的鲜活载体。

讲解员为实践团成员讲解《橘颂》文化内涵(通讯员 朱子扬 摄)

从绿野调研到橙果探智,从灰丝筑梦到赭韵传薪,实践团以四色实践诠释青年担当。他们用脚步丈量土地,以科技破解难题,借教育播种希望,凭文创连接古今。正如队员蔡欣睿所言:“每一抹色彩都是青春的注脚,是扎根大地的务实,是拥抱未来的创新,更是传承文化的热忱。”这场跨越城乡的实践,不仅为农业发展提供智力支持,更在青年与乡土间架起了双向成长的桥梁。

审核人:瞿明丽