南湖新闻网讯(通讯员 熊仁毅 谭美玲 陈汉唐)如何将科研成果“播种”到广袤的田野?如何让“丰收密码”落进农民的掌心?带着这些科研思考,7月28日至30日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室研究生第八党支部的“农博士强国行”暑期社会实践团,奔赴湖北武穴的田间地头,通过实地调研、农户访谈,开启了一场“带着想法去,带着问题回”的求索之旅。

实践伊始,团队团长熊仁毅与成员陶杨、唐梦便与武穴水稻科技小院主任田贵生进行了深度交流,初步了解了花桥镇的农业现状。在武穴市农业科技示范基地,放眼望去,连片的稻田郁郁葱葱,长势喜人,正值拔节孕穗的关键期。田贵生表示,为提升水稻品质,武穴农业农村局和科技小院正通过多种方式共同发力,包括推动自身科研、深化与华中农大等高校企业的合作,并积极聘用当地经验丰富的农户参与到学生的科研项目中。这种模式不仅有效提升了当地农户的农业科学技术素养,也为解决农业人口老龄化问题探索出了新路,让老农户的田间经验与博士生的前沿理论实现了完美结合。

团队成员听取田主任(左一)介绍 (陶杨 供图)

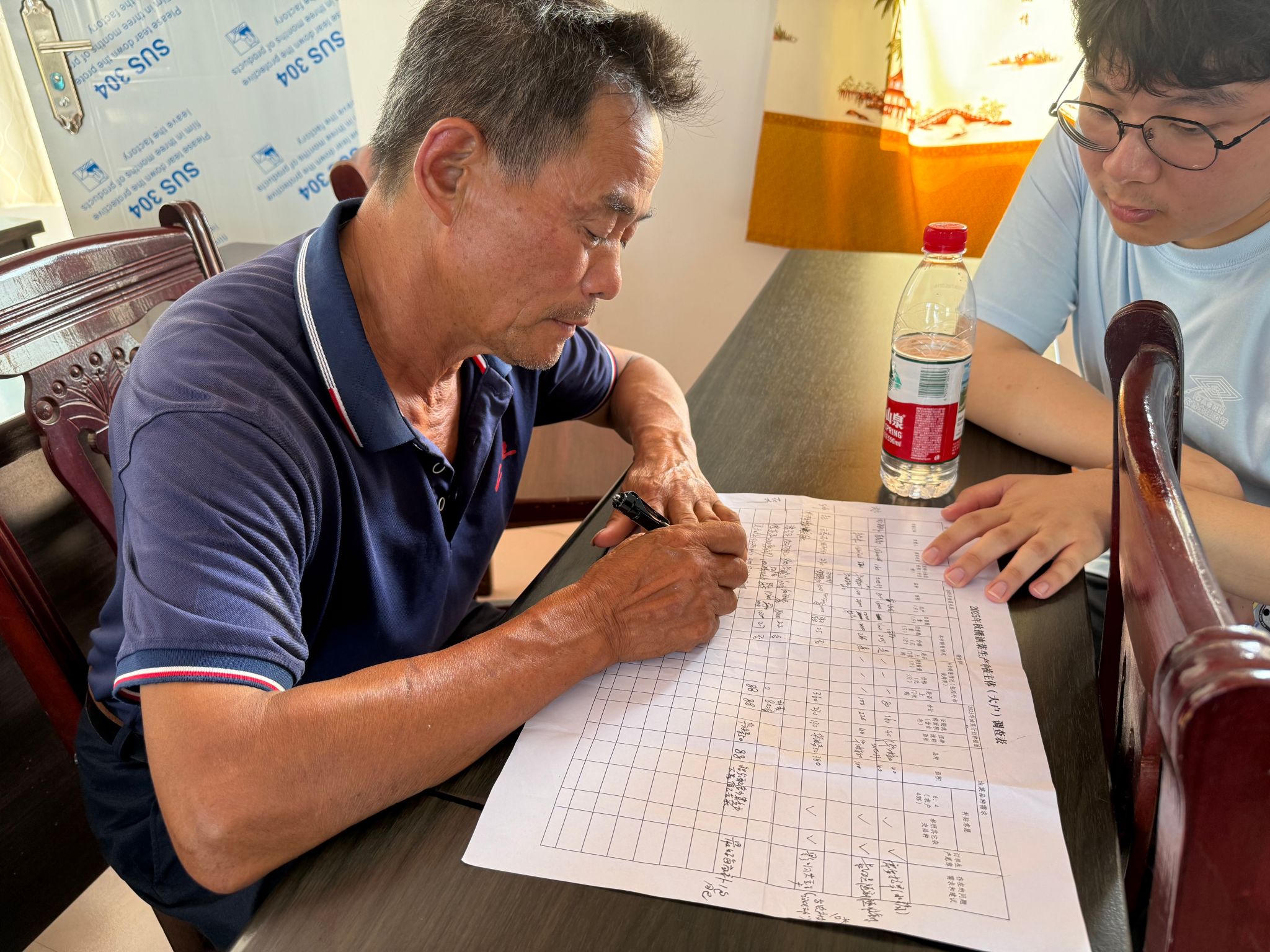

在花桥镇农业技术推广服务中心,团队与20位种植大户进行了深入的问卷访谈。原本设想中可能的技术瓶颈,在农户们朴实的话语中变得具体而迫切。“今年高温天多,水稻结实率受影响大不大?”“除草剂用了好几种,田里的杂草还是难防治,怎么办?”“氮肥撒下去,感觉效果一年不如一年,是不是地力有问题?”……这些来自生产一线的真实反馈,打开了博士生们理论与实际相结合的新思路。许多成员表示,原先在实验室里构想的关于作物抗逆、养分高效利用的课题,在经过了田间地头的“淬火”后,变得更加聚焦和接地气。

熊仁毅为农户发放调查问卷(陶杨 供图)

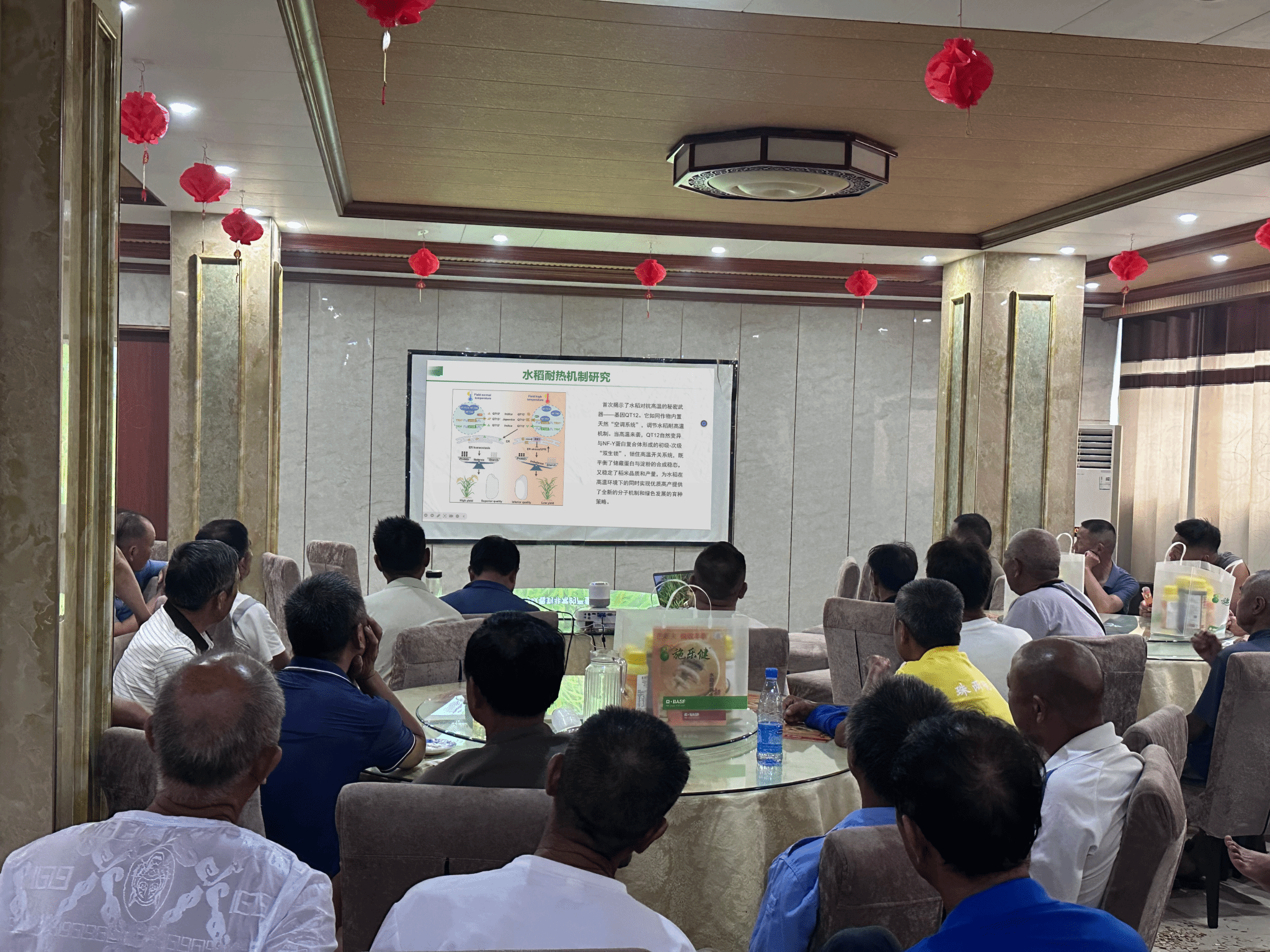

团队成员将专业知识化为通俗易懂的科普讲座,为当地农民讲解作物高温应对、水稻育种故事和全谷物健康饮食。为了让农户们听得懂、用得上,博士生们用“水稻跟人一样,天太热会‘中暑’,没精神‘生孩子’,所以花粉会失效”这样的大白话来解释高温热害;用“杂草就像病菌,老用一种药,它也会‘练出抗药性’”来比喻除草剂抗性。讲座在小院的农民学校下进行,农户们搬着小板凳将主讲的博士生团团围住,不时发出“哦,原来是这样”的感叹。讲到精彩处,大家纷纷拿出手机拍照记录。

当地农户听取科普宣讲场景 (赵如涵 供图)

参观完水稻和油菜两个科技小院后,实践团成员与驻院研究生就如何将此次调研中发现的生产难题,转化为切实可行的科研课题,进行了热烈探讨。“如何从分子层面解析水稻耐热性的遗传机制,筛选和培育能够适应本地气候的耐高温水稻新品种?”“针对田间已产生抗性的恶性杂草,能否开发出新的绿色防控技术或高效的生物蛋白复合除草剂方案?”……这些问题明确了实践团员与驻院研究生未来科研攻关的重点方向,将指引他们为保障国家粮食安全、推动农业现代化贡献出更具针对性、更富实效性的青春智慧与力量。

活动结束后,田贵生表示:“科技兴农,就需要你们这样既懂前沿技术、又愿意深入田间的‘新鲜血液’!你们在田间地头发现的这些问题,精准地切中了我们生产中的痛点。希望你们能把这些来自一线的‘真问题’带回实验室,利用你们的专业知识和先进设备去深入研究、寻求突破。我们科技小院的大门永远为你们敞开,随时欢迎你们带着实验室的科研成果回到这片田地来验证,让我们一起努力,把论文真正写在祖国的大地上!”

这场实践让团队成员愈发笃定,真正的农业创新,不只是在实验室里凝结的智慧结晶,更是在泥土的芬芳与汗水的浸润里悄然生长。他们表示,要带着本次实践的宝贵经验,积极投身农业关键技术攻关与成果转化,推动更多科技成果在田野落地生根。

审核:唐永木