南湖新闻网讯(通讯员 刘灵珂 陈伊芳)7月12日至18日,华中农业大学经济管理学院“鲤城红脉探寻队”暑期社会实践团赴福建省泉州市,在文法学院李琳老师的指导下,聚焦“寻红根—系侨魂—承文脉”三大板块,通过实地走访、采访交流等方式,探寻泉州红色文化脉络,体悟晋江精神。

走红色路,扎信仰根

实践团首站来到晋江亭顶村红色粮仓,这座始建于解放战争时期的粮仓,斑驳的墙体与沧桑的农具无声诉说着“后方粮仓就是前线战场”的革命故事。讲解员曾火焰动情介绍:“当年村民们节衣缩食,用这些简陋的工具昼夜加工粮食,保障了南下大军的军需供给。”成员们轻抚着褪色的木锨、破损的箩筐,仿佛触摸到了革命年代的温度,深刻体会到“红色粮仓”承载的不仅是粮食,更是民心所向的厚重历史。

实践团成员采访曾火焰 (通讯员 黄晓雪 摄)

为探寻红色精神在新时代的传承路径,团队走进晋江经验馆系统研学。展馆内,“六个始终坚持”的发展理念与“正确处理好五大关系”的实践智慧,生动诠释了“敢为天下先,爱拼才会赢”的晋江精神。一组组对比数据、一件件创新成果,让成员们直观感受到红色基因如何转化为改革动能,铸就“晋江奇迹”的发展密码。

实践团成员参观晋江经验馆 (通讯员 黄晓雪 摄)

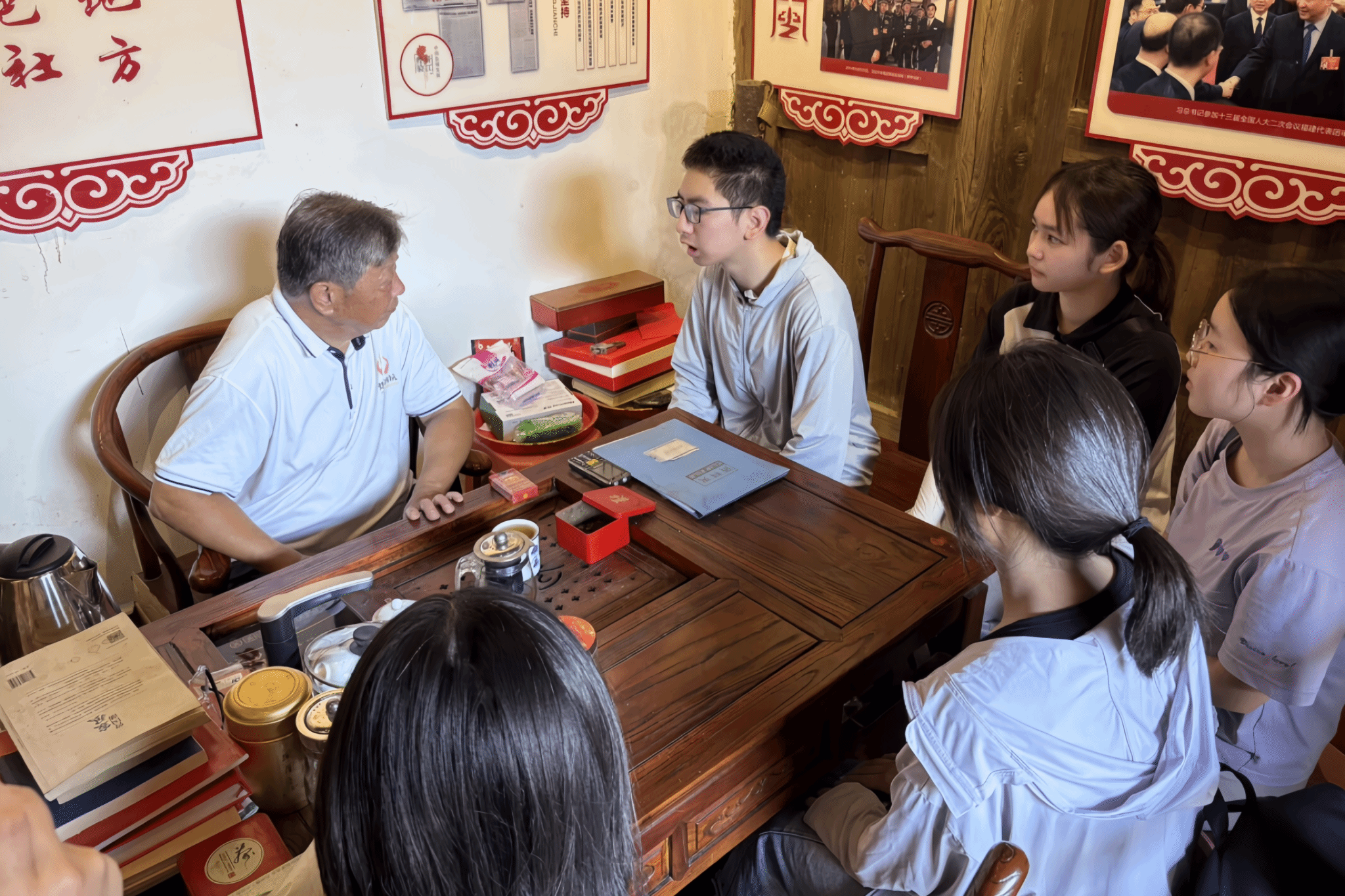

在梧林传统村落,中西合璧的侨乡建筑群成为红色文化的特殊载体。团队通过建筑测绘与口述史采集,发现侨批馆墙缝中珍藏的抗战家书、番仔楼门楣上镌刻的爱国楹联,处处彰显着“华侨心向党”的赤子情怀。

实践团成员阅览梧林传统村落介绍手册 (通讯员 黄晓雪 摄)

这种将红色记忆融入砖瓦木石的建筑智慧,让成员们深刻领悟到:红色文化的传承,正需要这样具象化、生活化的表达方式。

追侨史情,燃家国魂

团队深入泉州古城,循着海上丝绸之路的印记,先后探访市舶司遗址与泉州海外交通史博物馆。一件件珍贵的文物展品,生动诉说着侨乡儿女在党和国家发展历程中写就的壮美篇章。站在“东方第一大港”的遗址前,成员们深刻感受到泉州作为海丝重镇的历史荣光。

实践团成员参观市舶司遗址 (通讯员 黄晓雪 摄)

如果说海外交通史博物馆展现了泉州“向海而生”的开放胸襟,那么华侨历史博物馆则谱写着“心系故土”的赤子长歌。馆内珍藏的每一封侨批、每一张老照片,都镌刻着泉州籍华侨支援抗战、捐资兴国的感人故事。特别是一组展现南洋华侨机工回国抗战的珍贵史料,让成员们久久驻足——这些漂泊异乡的游子,在国家危难之际毅然归来,用热血诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的民族大义。

实践团成员观看传统居民生活 (通讯员 黄晓雪 摄)

“这些展品不仅是历史的见证,更是精神的传承。”团队成员在参观笔记中写道,“从古港的千帆竞发到华侨的万里归心,我们看到了中华民族生生不息的力量源泉。”这种跨越时空的家国情怀,让年轻学子们深切体会到:实现中国梦的强大力量,正来自于每个中华儿女的同心同行。

守红色艺,续文化脉

走进泉州非物质文化遗产馆,团队成员开启了一场别开生面的闽南非遗文化探索之旅。在安溪竹藤编展区,团队成员亲手体验经纬交织的编织技艺,感受每一根竹藤背后蕴含的匠心传承。这项国家级非物质文化遗产,以其“柔中带刚”的特质,生动诠释了闽南人民坚韧不拔、开拓创新的精神品格。

非遗红色之旅从静态展示延伸到动态展演。在泉州木偶剧院,团队沉浸式观赏了《元宵乐》《驯猴》等经典提线木偶剧目。方寸舞台间,木偶艺人以精湛技艺赋予木偶鲜活生命,展现了非遗艺术的独特魅力。

演出结束后,团队与剧院副团长戴勋展开深度对话。“我们创新编排了《放羊歌》《小英雄海娃》等革命题材木偶剧,” 戴勋介绍道,“通过传统艺术形式讲述红色故事,让革命精神可触可感。” 这种将红色基因植入非遗传承的创新实践,为团队成员带来深刻启示。剧院开展的“非遗进校园”活动,通过木偶制作、剧目排演等互动形式,让青少年在艺术体验中接受红色文化熏陶。团队成员纷纷表示,这种“技艺传承+精神传承”的双重育人模式,为新时代红色文化传播提供了生动范本。

实践团成员采访戴勋 (通讯员 黄晓雪 摄)

从红色粮仓到晋江经验馆,从海丝古港到非遗剧场,七天的实践行程构筑起一幅跨越时空的精神图谱。团队成员在革命旧址触摸历史温度,在经济标杆感悟创新伟力,在海丝遗迹领略开放胸怀,在非遗瑰宝体悟文化自信。这场知行合一的学习之旅,不仅拓展了成员们的认知疆界,更在心灵深处烙下了红色印记。队员们表示,作为新时代华农学子,既要读懂泉州这部“敢为天下先”的奋斗史诗,更要写好乡村振兴这篇时代答卷。应当继承并发扬泉州人民敢拼敢闯、锐意创新的奋斗精神,立足专业所学,勇担强农兴农、经世济民的时代使命,将青春智慧与汗水挥洒在乡村振兴与民族复兴的伟大征程上。

审核人:李琳