南湖新闻网讯(通讯员 黄菊)7月4日至14日,华中农业大学食品科学技术学院“食品安全与营养中国行”赴孝感应城暑期社会实践团先后走进益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司、应城恒茂食品有限公司、湖北中磐粮油食品有限公司等应城龙头企业。实践团通过实地走访调研,学习产业升级与乡村振兴的实践。

守正创新,在“一粒盐一滴油”中守护传承与健康

实践团首站来到益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司,在享有“膏都盐海”之称的应城盐产业链龙头企业中,企业负责人陈学德总经理介绍,益盐堂积极与中国科学院海洋研究所、武汉轻工大学等高校院所开展产学研合作,开发出了高端食盐、多品种盐及盐深加工产品,推动了盐化工向绿色、高附加值方向转型升级。实践团认识到,通过技术创新,基础调味品也能满足精准营养补充的需求,这不仅是技术突破,更是企业社会责任的体现。

陈学德向实践团成员讲解研发成果 (通讯员 欧阳乐骞 摄)

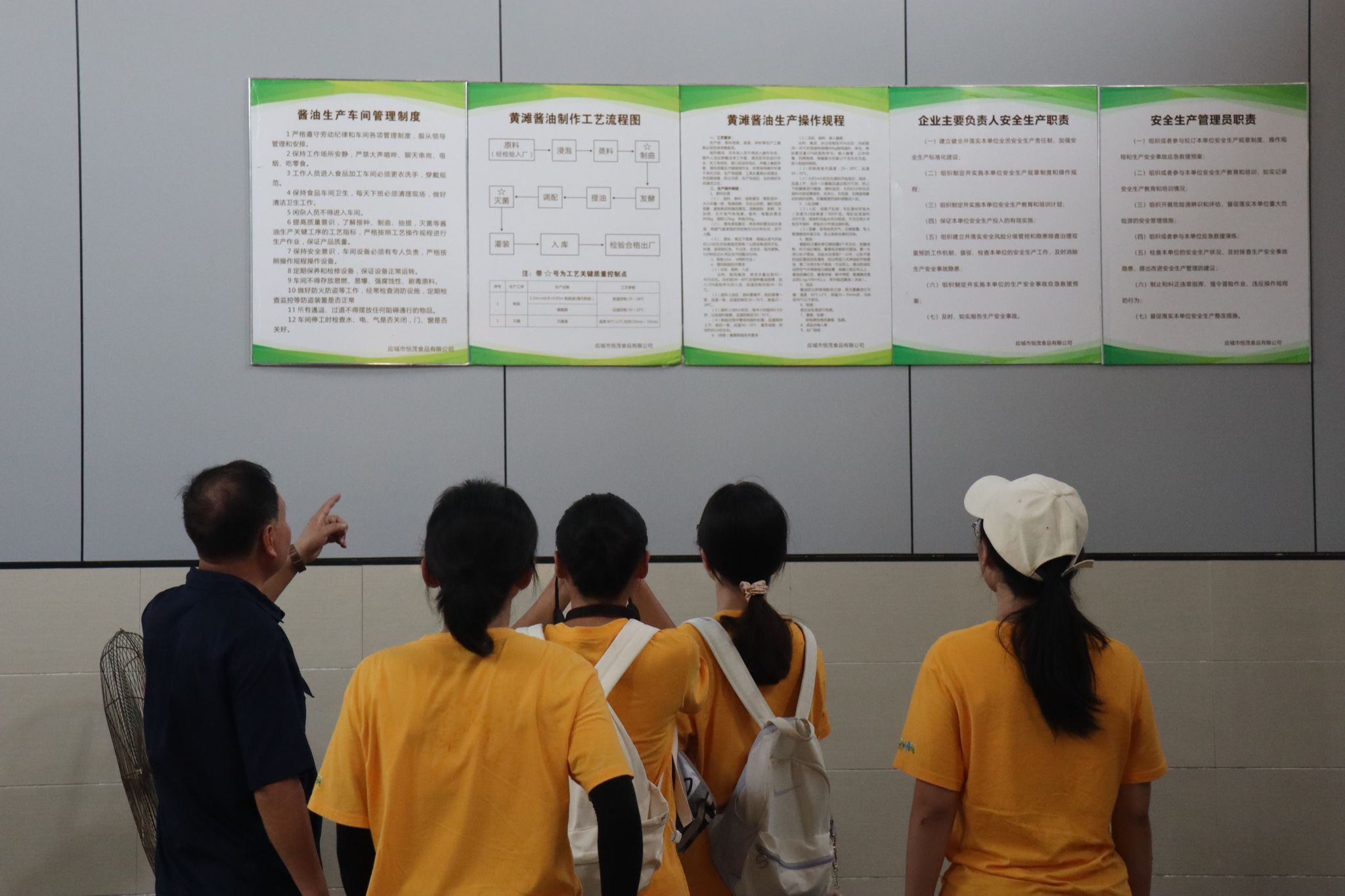

随后,实践团来到了应城恒茂食品有限公司。在这里,实践团目睹了省级非遗“黄滩酱油”的古法酿造——非转基因大豆、十多道工艺、三至五年日晒夜露。恒茂负责人石新平舀起酱汁,当五年“冰油”在碗壁留下醇厚挂痕,他解释道:“挂壁,是黄滩酱油营养与风味的‘勋章’”。

石新平向实践团讲解酿造工艺 (通讯员 欧阳乐骞 摄)

石新平向实践团展示黄滩酱油 (通讯员 欧阳乐骞 摄)

参观后,实践团成员就传统酿造技艺的传承与创新、如何通过科技提升传统产业附加值等问题与石新平进行了深入交流。石新平分享了企业在保持古法精髓的同时,探索标准化、适度机械化以提升效率的尝试。实践团成员表示,将深入学习黄滩酱油的成功转型经验,努力提升专业素养,未来运用食品科学专业知识,为助力更多传统产业升级贡献青年智慧。

一粒米不落地,一条链富万家

在湖北中磐粮油食品有限公司,中磐粮油综合副经理刘娥带领实践团参观了智能化加工车间,实践团目睹了从稻谷筛选、烘干、脱壳、抛光到成品包装的自动化生产全流程。在关键的抛光、色选及包装环节,洁净的米粒通过全封闭管道流转,实现“不落地”输送直达成品包装仓,最大程度保障了产品纯净度和品质。

实践团走进中磐包装车间 (通讯员 刘佳欢 摄)

刘娥带实践团参观加工车间 (通讯员 刘佳欢 摄)

中磐不仅使用600吨的智能化系统保障了“荆楚好粮油”的品质,更积极履行社会责任。据刘经理介绍,中磐通过为农户提供优质稻种,引导农户规模种植,构建起“优质稻种推广+订单种植+现代化加工+品牌营销”的融合链条,带动了应城当地农户持续增收。中磐粮油在保障品质同时积极联农带农的举措,让实践团成员深刻认识到:企业积极发挥辐射带动作用,构建起产业有效联农、农民切实增收的长效机制,是夯实乡村振兴根基的关键所在。

车间里的大学问:产学研共振新篇

益盐堂的盐产品创新研发、恒茂食品的非遗酱油传承、中磐粮油的智能化全产业链运营,都是应城本地产学研融合助力产业升级的生动实践。通过亲身走进生产一线,实践团成员理解了“大食物观”下青年的担当——唯有‘把论文写进车间’,才能切实将技术红利转化为共富动能。

实践团队长尚琳芳深有感触,她说:“亲眼看到高校智慧如何点亮地方产业,更加坚定了我未来投身科研、服务乡村的决心。”未来,实践团成员将带着本次实践调研的宝贵经验,积极投身产学研融合事业,努力将专业知识转化为推动产业升级和乡村振兴的实际动能。

审核人:刘睿