南湖新闻网讯 近日,Science China Life Sciences杂志发表了题为Decades’ progress and prospects on maize functional genomics and molecular breeding的综述论文。全文分为11个部分,共计4万余字,包含10个图、800余篇参考文献,系统总结了玉米功能基因组和分子设计育种等领域的研究成果。

玉米是全球重要粮食作物,是遗传学、基因组学等研究的重要模式系统。该综述从玉米多组学研究、玉米数量性状研究策略及重要农艺性状生物学基础研究、玉米分子设计育种等角度系统梳理总结了全球过去10多年取得的重要成果;同时对玉米研究面临的关键挑战和未来方向进行了展望,指出多学科、多领域交叉融合创新是玉米基础研究和育种应用研究的重要驱动力。

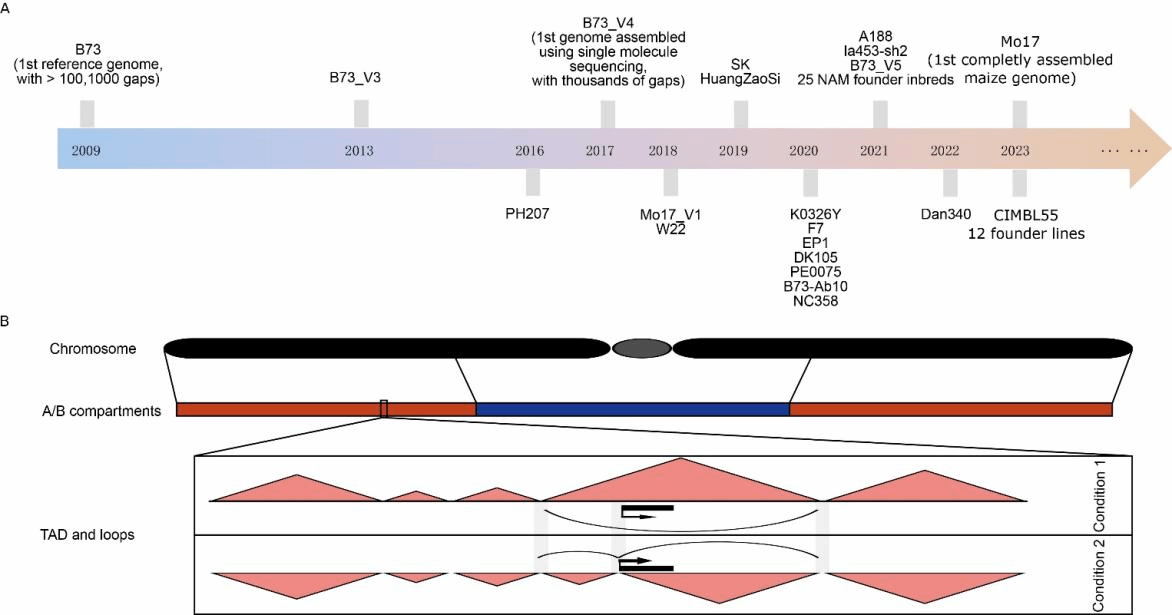

基因型是决定表型变异的内因,高质量基因组的组装、注释、关键元件的挖掘是理解性状变异的基石。该综述首先回顾了玉米基因组组装和注释的里程碑式进展,深入探讨了基因组、转录组、染色质空间构象与表观修饰等在玉米生长发育和环境适应中的作用,指出未来的组学研究应该向更高质量、更高精度等方向拓展延伸,以更好地帮助人们理解基因组变异如何决定表型变异。

图1 玉米基因组组装及三维结构

玉米重要农艺性状多为数量性状,数量性状研究工具的开发、相关群体材料的构建对于数量性状的解析意义重大。该综述比较分析了数量性状研究常用工具、不同类型遗传分析群体的优缺点,指出未来数量性状研究应该借助多组学研究成果、人工智能算法等,着重理解基因型与环境的互作,为培育未来环境适应品种提供指导。

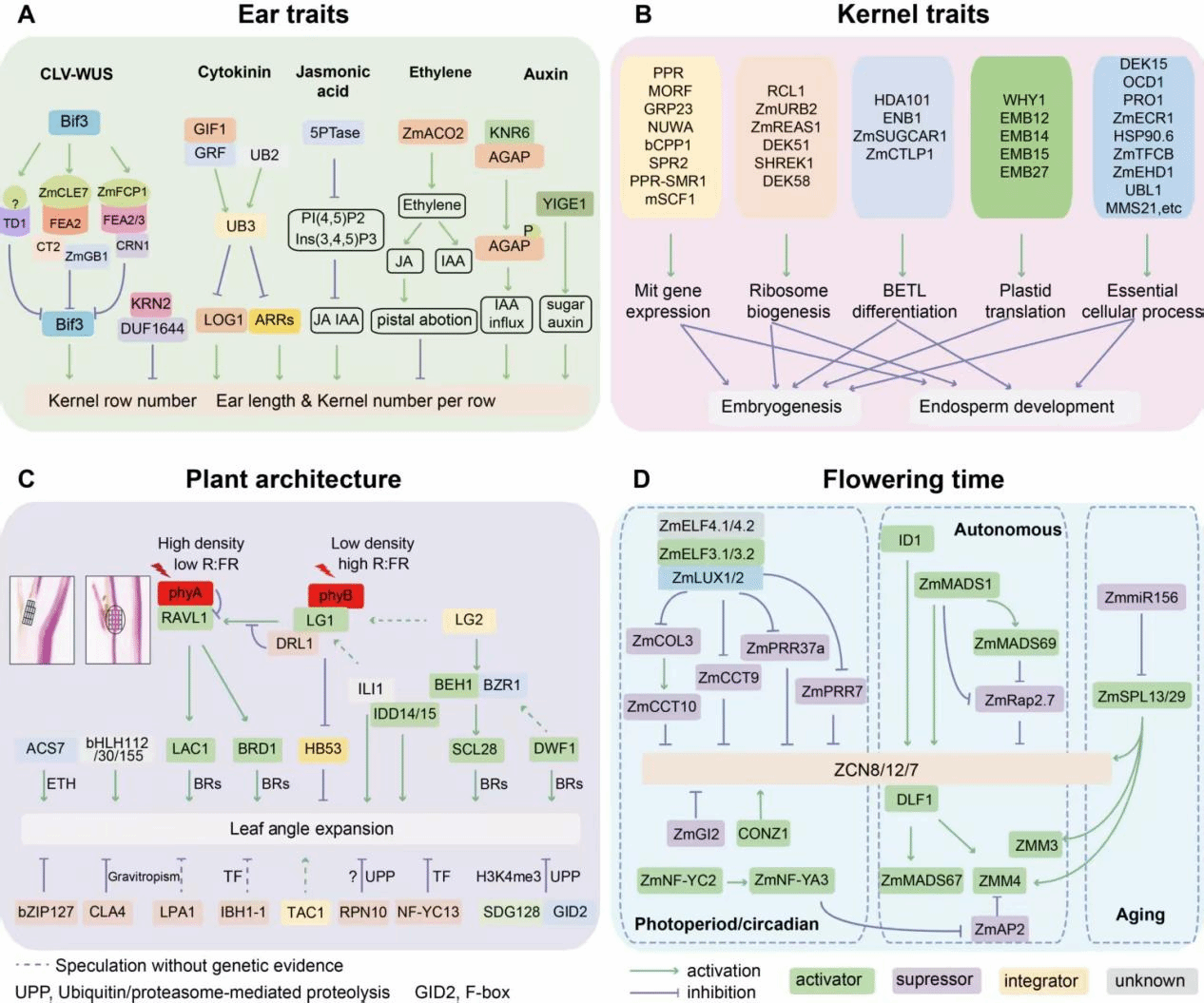

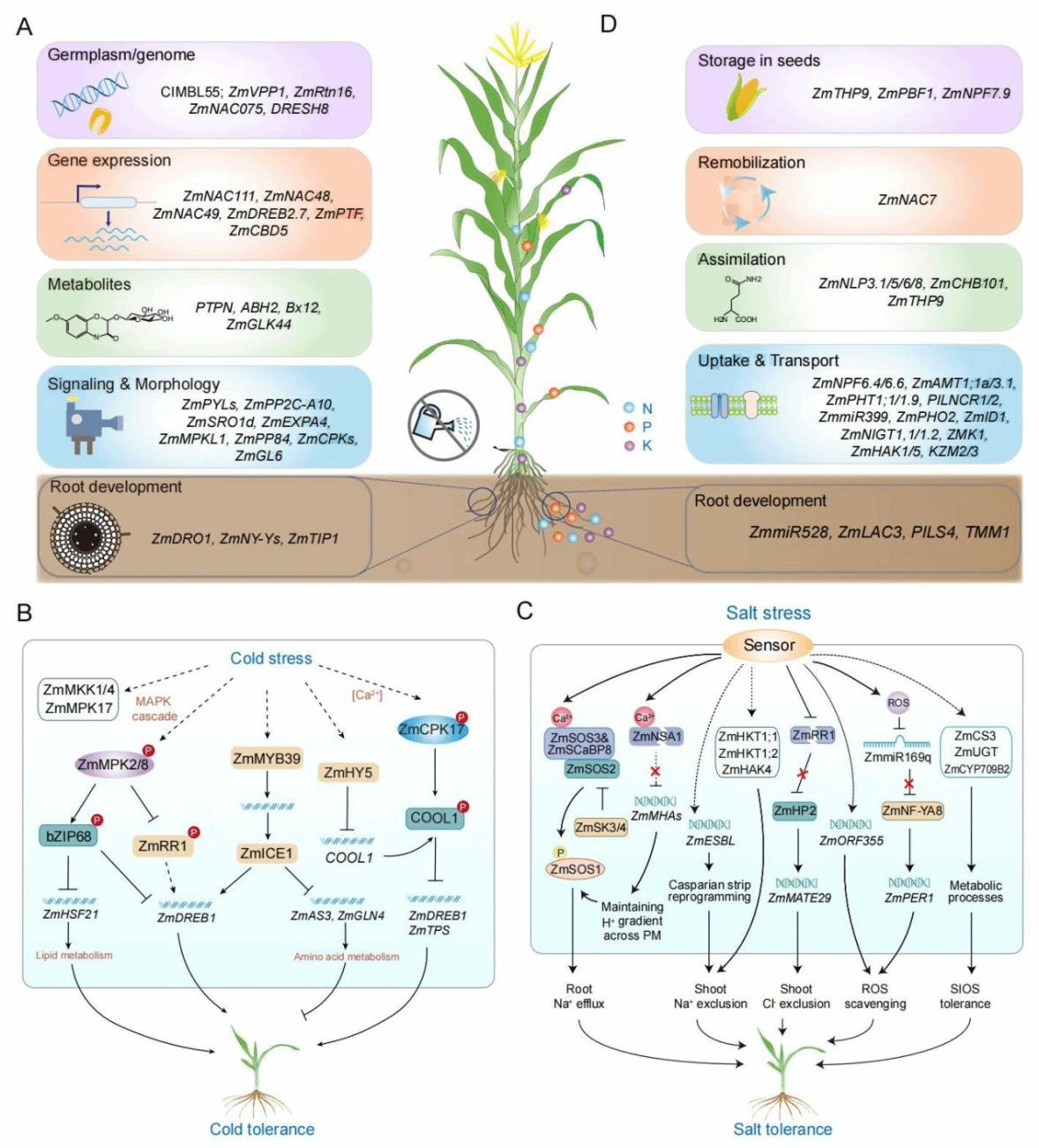

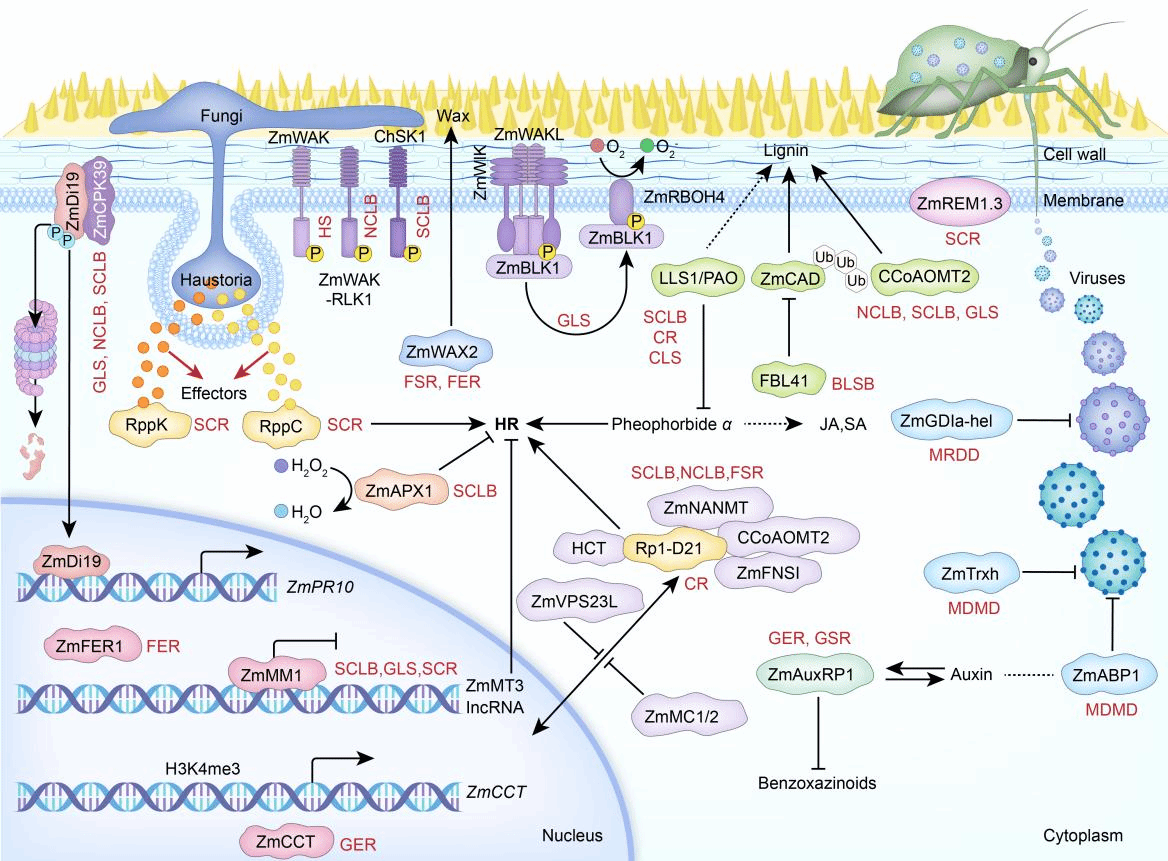

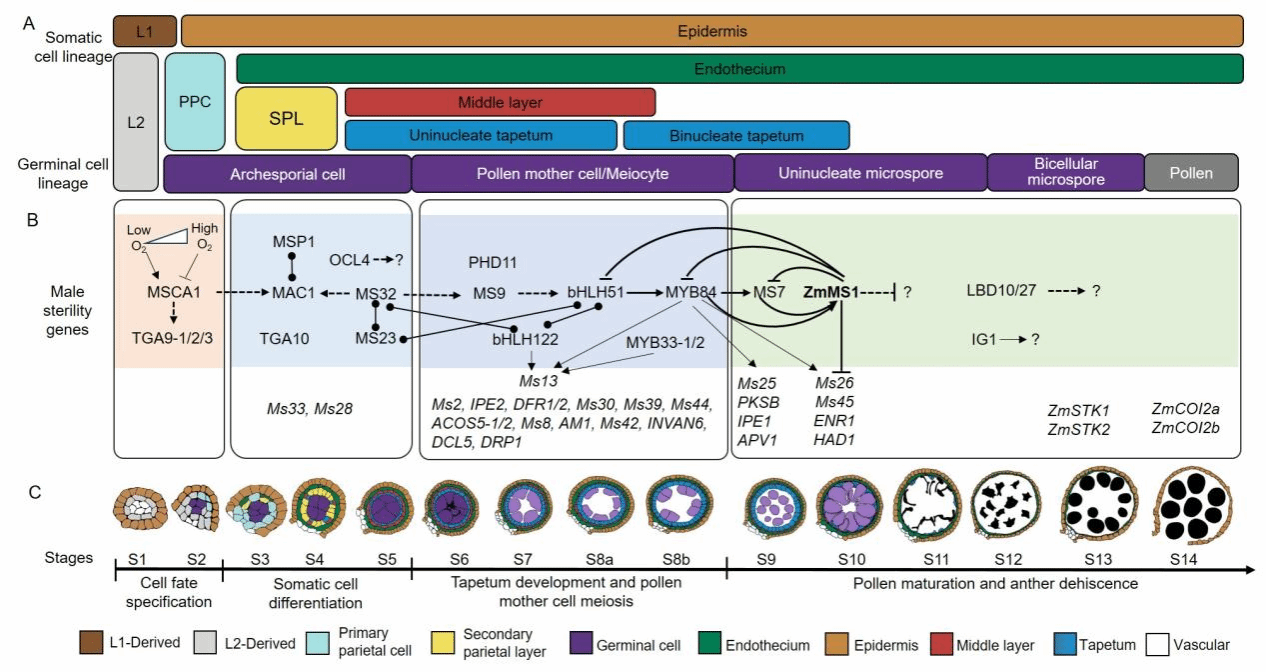

在数量性状生物学基础解析方面,该综述系统总结了产量(穗部性状、籽粒性状、株型、开花期)、品质(淀粉、蛋白、油分、维生素、耐储性)、非生物胁迫(干旱、低温、高温、盐碱)、养分利用效率(氮、磷、钾)、生物胁迫(病害、虫害)、雄性不育、杂种优势、自交不亲和等重要性状的遗传基础和分子调控机制。针对每种性状,梳理了关键的分子调控途径及不同途径协同调控特定性状的网络关系。这些功能基因组研究领域的进展为玉米分子设计育种提供了理论指导和基因基础。

图2 玉米产量性状调控网络

图3 玉米非生物胁迫和养分利用效率调控网络

图4 玉米抗病调控网络

图5 玉米雄性不育调控网络

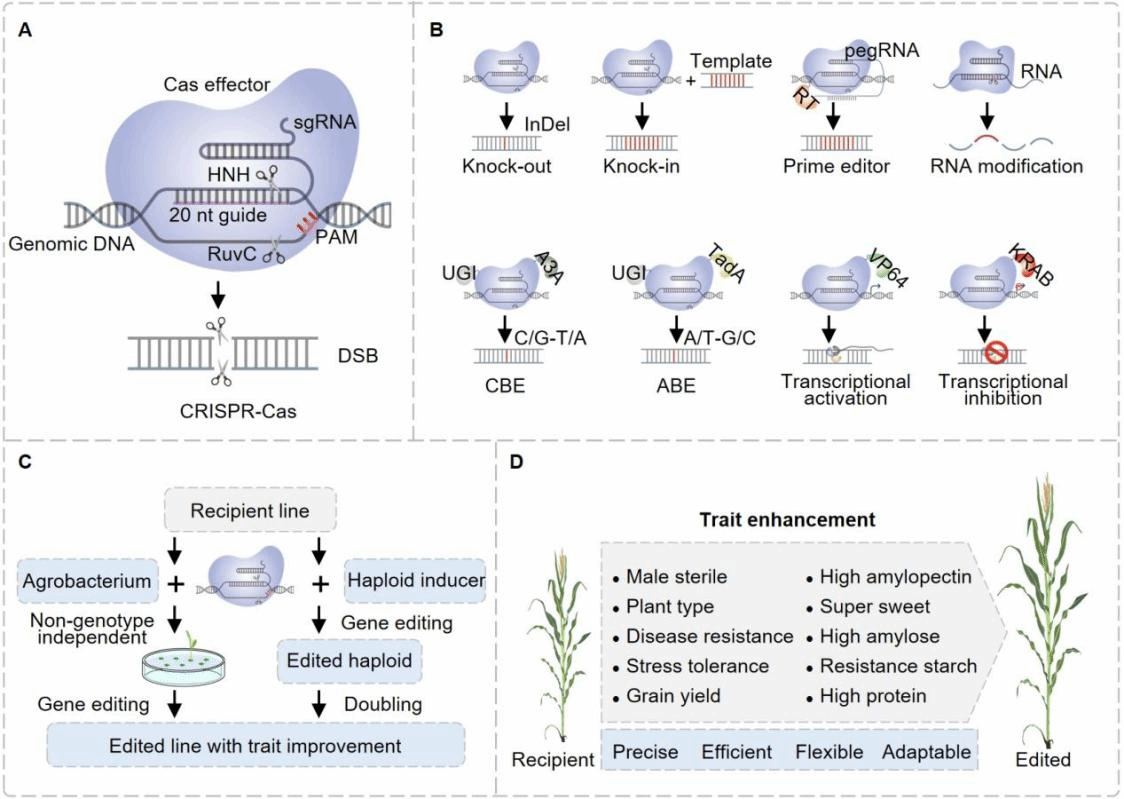

最后,该综述系统总结了玉米分子育种的理论与实践,包括精准编辑育种、全基因组选择育种、双单倍体育种等。针对每种方法,概括了基础理论进展、相关工具开发及育种应用等,指出未来的基因组设计育种应该充分利用玉米多组学、功能基因组等领域的进展,融合多种育种方法,使育种改良真正实现可设计、可预测、可操控,实现从基因组育种到智能育种的转变。

图6 玉米精准编辑育种工具开发及应用

该综述由华中农业大学严建兵教授牵头组织,邀请中国农业大学赖锦盛教授、徐明良教授、秦峰教授、田丰教授、杨小红教授,中国科学院分子植物科学卓越创新中心巫永睿研究员,北京科技大学万向元教授,崖州湾国家实验室王海洋教授,中国农业科学院作物科学研究所谢传晓研究员,华中农业大学李青教授、肖英杰教授等18家单位的65名作者共同撰写完成,为玉米基础研究和遗传改良提供了重要参考。

附 作者清单(按字母排序):

安徽农业大学:李培金

北京科技大学:安学丽、万向元、吴锁伟

东北农业大学:邸宏、周羽

河南农业大学:陈甲法、丁俊强、苟明月、汤继华、吴建宇、吴刘记

华中农业大学:代明球、赖志兵、李林、李青、刘磊、肖英杰、严建兵、詹俊鹏、

吉林省农业科学院:张艳

江苏省农业科学院:邬奇、赵涵

南京农业大学:高夕全

山东大学:谭保才、王官锋

山东农业大学:李刚

西北农林科技大学:杨琴

崖州湾国家实验室:王海洋

中国科学院分子植物科学卓越创新中心:巫永睿

中国科学院遗传与发育生物学研究所:陈化榜、张照贵

中国科学院植物研究所:张梅

中国农业大学:陈建、陈绍江、陈益芳、黄伟、蒋才富、金危危、赖锦盛、梁亚萌、刘晨旭、马泽阳、秦峰、施怡婷、宋任涛、宋伟彬、田丰、汪海、王向峰、王毅、辛蓓蓓、徐明良、闫军、杨淑华、杨小红、袁力行、张璇、赵海铭、赵海楠

中国农业科学院生物技术研究所:王宝宝

中国农业科学院作物科学研究所:段灿星、祁显涛、翁建峰、谢传晓

文章链接:http://engine.scichina.com/doi/10.1007/s11427-025-3022-6