南湖新闻网讯(通讯员 唐川)在气候变化的背景下,优化作物育种过程中目标品种与区域气候特征的适应性匹配度,对于提升不同作物种质资源的利用效率、增强作物新品种的环境适应性与推广进程,实现粮食生产区域-环境-良种-高产目标协同均具有重要的科学价值与实践意义。

近日,华中农业大学经济管理学院唐川副教授、李晓云教授和熊涛教授,联合本校作物遗传改良全国重点实验室的严建兵教授、郭婷婷教授和肖英杰教授,以及来自德国莱布里茨作物生化研究中心的科学家在国际植物科学领域重要刊物Molecular Plant发表交叉学科研究成果。本研究打破自1980年以来一直沿用至今的中国玉米生态类型区框架,综合运用大数据科学、植物科学、生命科学、农业经济学等多学科交叉的研究方法和数据,创新性地提出全新的玉米生态类型区划分方法。本文提出的新分区具有三大优势:一是打破传统分区受制于行政边界的特点,更准确反映玉米生长的自然环境特征,提升分区科学性;二是基于环境相似性划分区域,有助于品种在南北间合理迁移与推广;三是融合时间与空间信息,识别不同地区相似生态阶段,例如相比3月份南方相邻地区之间的环境相似性,3月份南方某地可能与6月份北方某地的环境条件更为接近,从而支持在南方提前开展育种,加快选育进程。本研究为未来中国玉米品种的审定和推广提供了更为科学的参考指南。

本研究针对气候变化背景下中国乃至全球玉米产量增长停滞的挑战,基于农业环境大数据以及机器学习方法,创新性地提出了一种新的生态类型区划分工具——多维环境区划分(Multi-Dimensional Environment zoning, 简称 MDE),用于更精准地指导气候适应型育种,并优化全国尺度的粮食生产资源配置。研究基于2016—2021年全国范围内的品种区域试验数据,共涵盖1502个预商用品种、2781个试验点,同时整合高分辨率的日尺度环境变量(包括温度、湿度、辐射、风速和土壤特征等),通过 LASSO 回归算法识别出165个显著影响玉米产量的环境因子,进而利用聚类算法针对超过11万个网格点完成对中国玉米种植的MDE分区。研究最终在全国范围识别出六个非连续但环境类型显著差异的MDE区域。

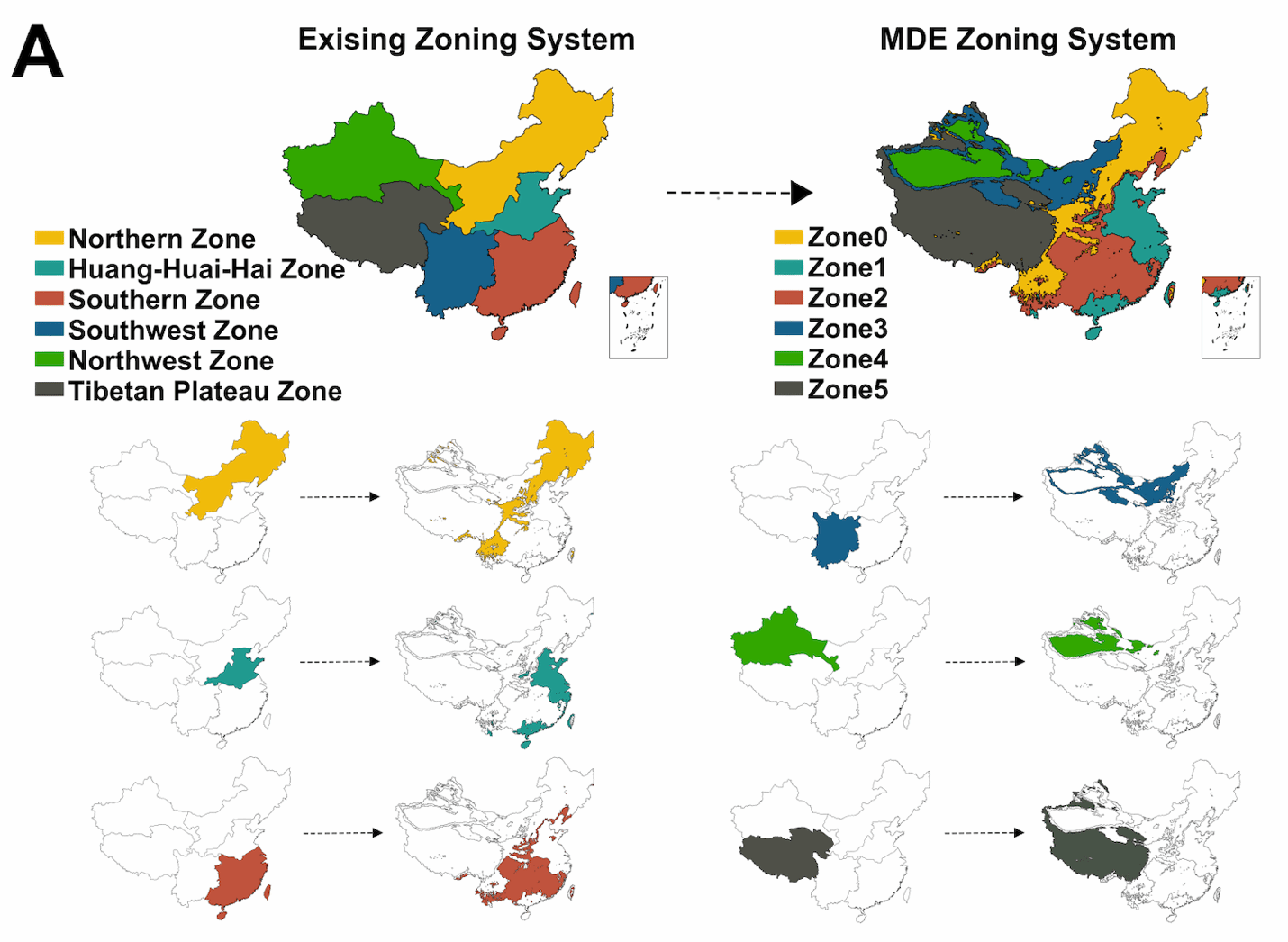

图1 采用MDE方法划分我国玉米种植适宜区

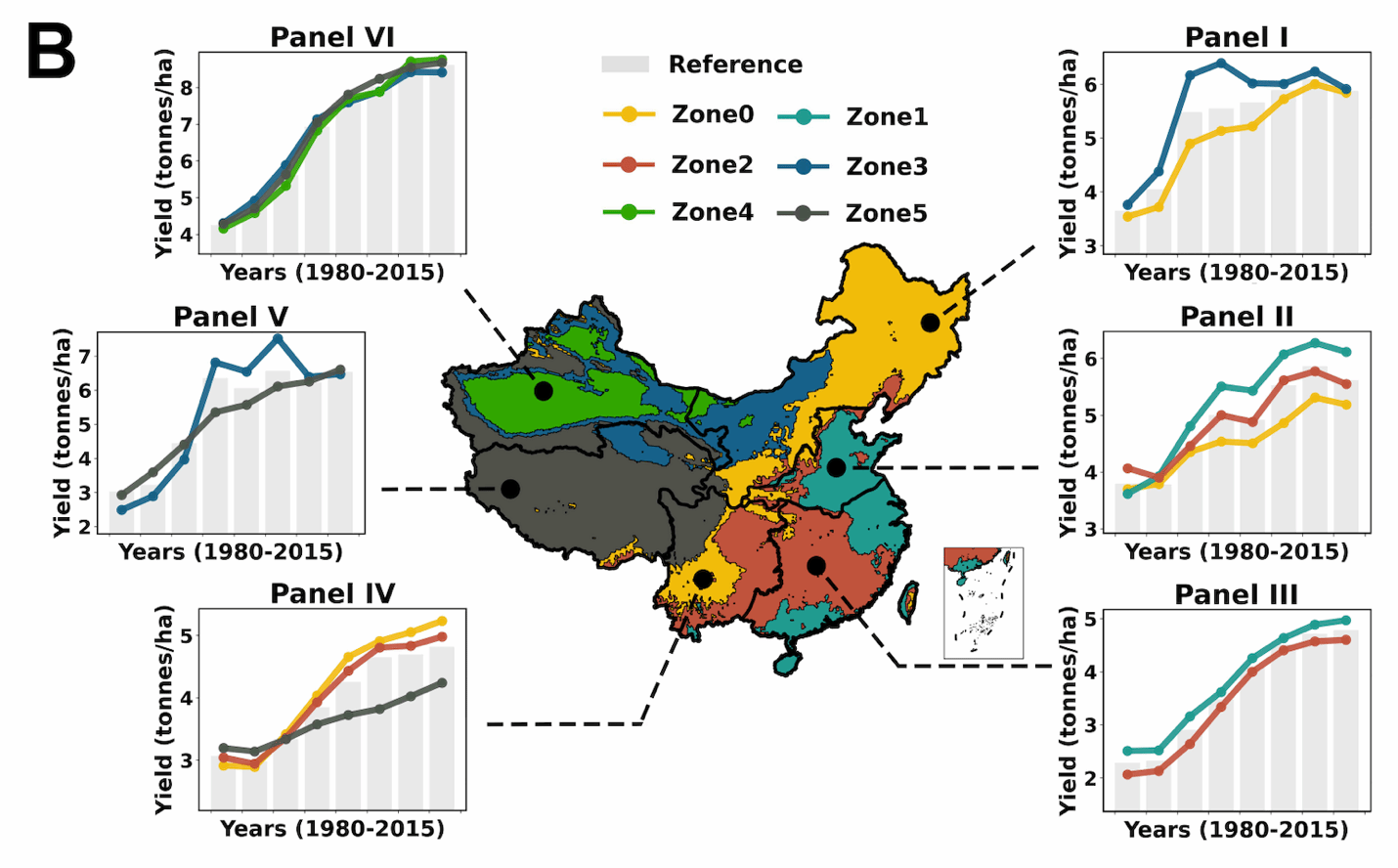

比较分析结果显示,MDE分区在地理范围与玉米产量表现上均与我国现行农业生态区(Agroecological Zones, AEZs)存在显著差异,凸显了传统区划在捕捉气候异质性方面的局限。例如,传统北方春播玉米区与西南山地玉米区内均包含多个MDE子区,不同子区间平均玉米产量动态差异显著;基于全国县级玉米年均单产统计数据(1980—2015)与国家区域试验产量数据,研究进一步确认了MDE区域内的产量变化更能反映实际环境变迁:在近年气候变化状况下,部分MDE区域产量出现平台期,而另一些区域则维持增长趋势。

图2 MDE分区与传统玉米适宜区的产量表现对比

研究进一步揭示了MDE分区间单产与种植面积的不匹配问题,高产区域往往种植面积较小,如MDE Zone 0(与传统北方春播玉米区部分重叠,且向西南沿胡焕庸线扩展)占全国玉米种植面积36.2%,但平均单产仅为5.08吨/公顷。基于此,文章提出三项基于MDE分区的育种策略,以充分利用MDE分区工具提升作物产量潜力:

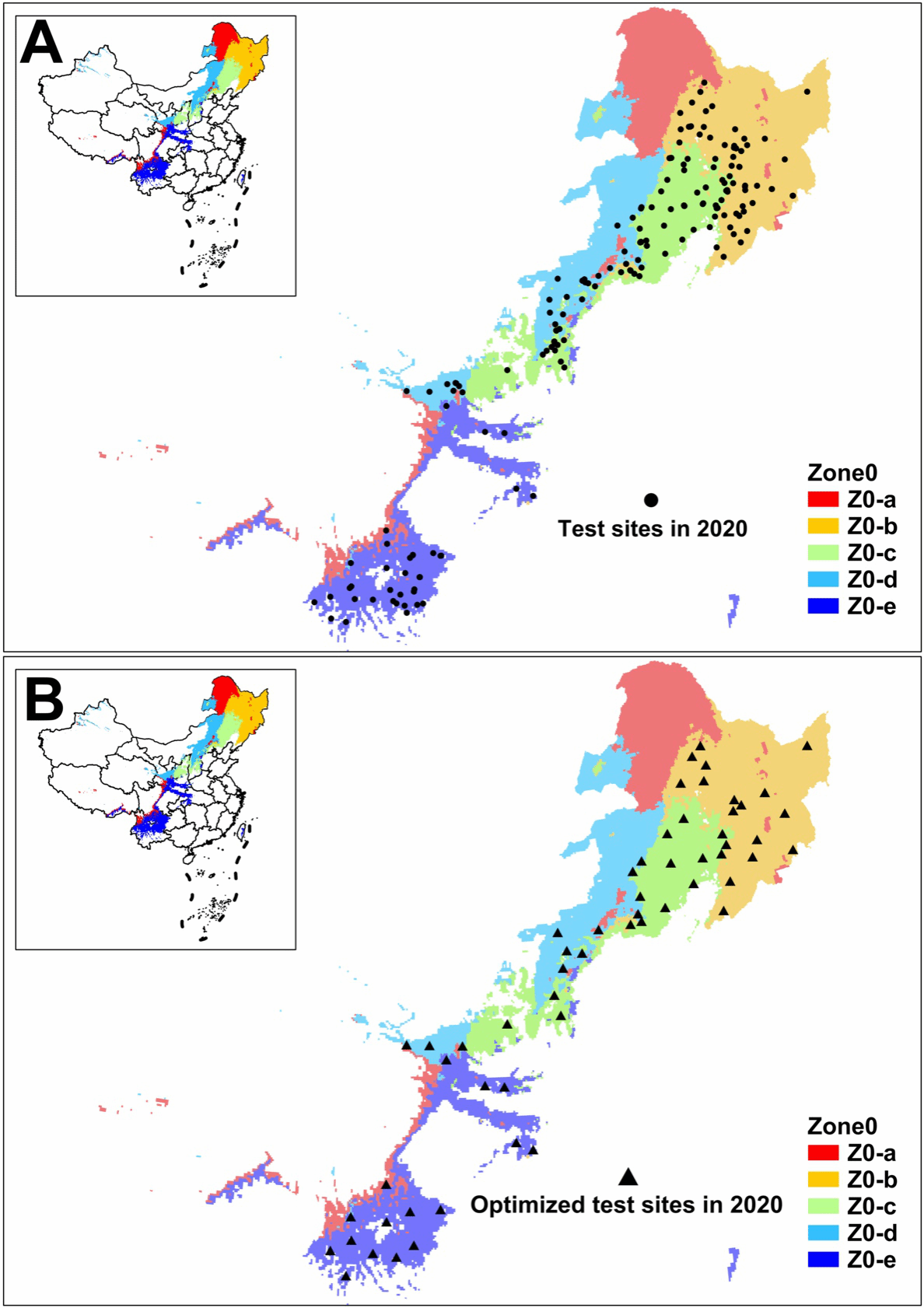

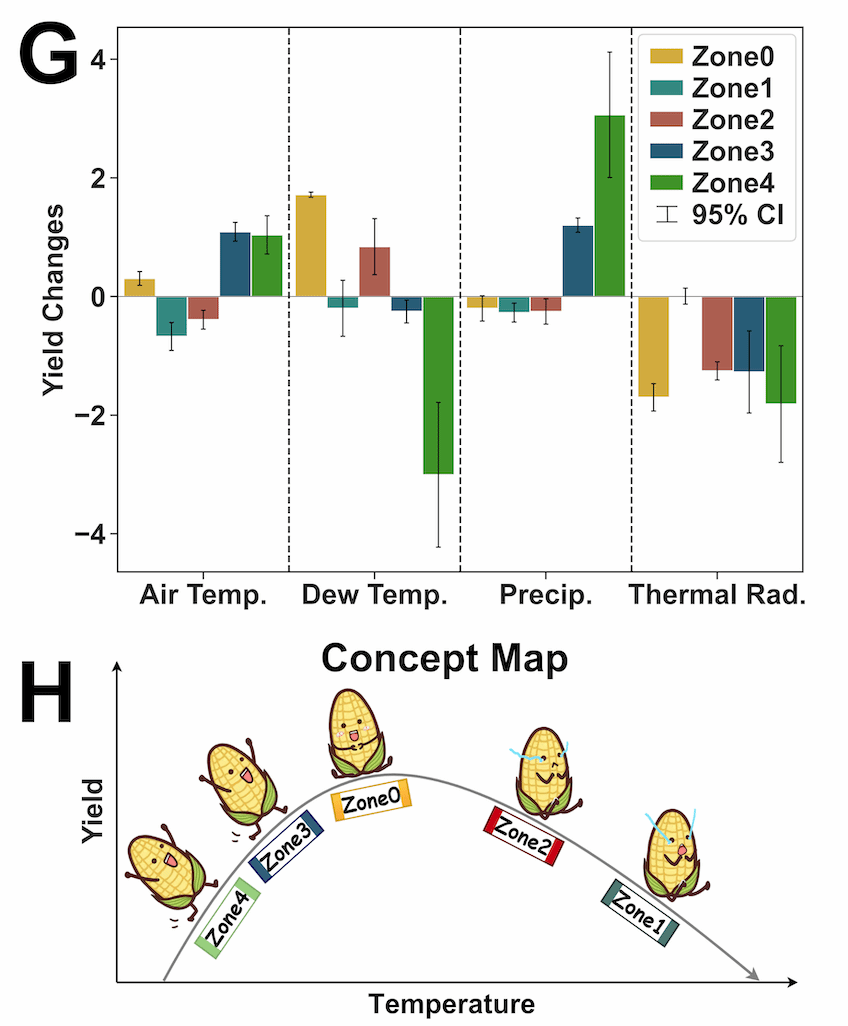

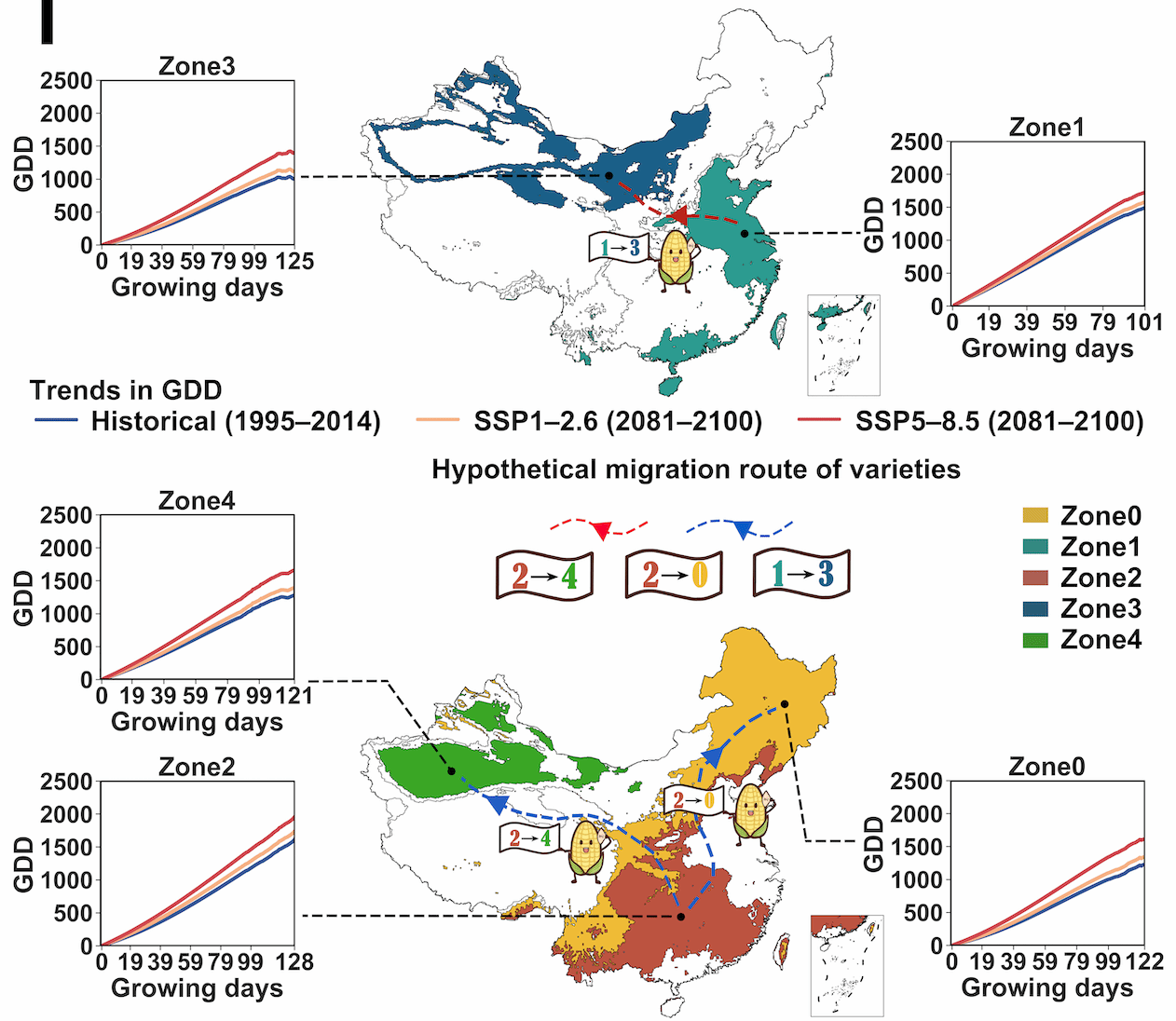

(1)建立代表性测试网络:通过对MDE区内子区域的划分与环境同质性分析,应用空间覆盖优化算法筛选代表性测试点,显著压缩试验布点规模,提高作物育种测试网络的经济和资源利用效率;(2)精细化区域育种目标定制:基于NVT数据分析,测度影响玉米单产变化的关键气候因子(如地表温度、露点温度、降水和热辐射等)对不同MDE区内平均单产的异质性影响,构建温度-产量非线性关系的概念模型,为制定区域育种目标提供科学依据;(3)玉米品种迁移路径设计:基于积温(Growing Degree Days, GDD)历史数据(1995—2014)与未来气候情景预测,研究发现未来GDD累积值普遍高于历史水平,并据此设计了三条跨越多个MDE区域的品种迁移路径,确保现有品种适应性与目标区域未来气候条件相匹配。

图3基于MDE分区优化作物野外测试网络

图4关键气候因子对不同MDE区内平均单产的异质性影响

图5基于MDE分区设计玉米品种迁移路径

本研究融合多学科的研究方法和数据,不仅重构了面向育种优化的农业生态区划体系,提出具操作性的气候智能型育种思路,也为中国乃至其他国家应对气候变化背景下的农业适应策略提供了理论基础和方法工具,系统揭示了环境因子与玉米产量间的复杂关系,为中国玉米主产区应对气候变化挑战提供了科学依据与操作性策略。MDE分区工具展现出较强的灵活性与可扩展性,可通过年度品种试验数据与日尺度环境数据的动态更新进一步提升精度,同时未来可整合极端气候事件、社会经济约束等因素,完善模型框架,以支持更广泛的农业适应性研究与政策制定。本研究为解决气候适应性育种重大命题提供一个文理交叉研究案例,也是面向国家粮食安全战略需求和应用场景驱动下,集聚不同学科数据资源融合交叉研究方法开展协同攻关的一次有益尝试。

通讯作者郭婷婷,华中农业大学植物科学技术学院教授,主要研究玉米基因型与环境互作、玉米氮的高效利用。通讯作者严建兵,华中农业大学植物科学技术学院教授,专注于玉米高产高蛋白宜机收的科学研究与应用。第一作者唐川,华中农业大学经济管理学院副教授,研究方向涵盖农业资源与环境经济、农业面源水污染及非市场价值评估等。博士生王春萌为共同第一作者,博士生张振威、曹艺兰为本研究做出了显著贡献。

审核人:李谷成