“希望能够在大学里迎来属于自己的破茧时刻!”正在学校艺术馆展出的作品《破茧时刻》,引发了外国语学院外文2503班李珠玉的强烈共鸣,让这位刚刚经过高考洗礼的大一新生对于开启全新的大学生活有了更多憧憬和信心。

让李珠玉深受触动的“蝶变”生物艺术展,9月3日下午在艺术馆揭幕。这个展览以文法学院艺术设计创意思维课程为平台,在文法学院专业老师的艺术指导和植物科学技术学院专业老师的学术支持下,由艺术设计相关专业2023级学生主创,以蝴蝶成长为主线内容,融合装置艺术设计,既是以科学与艺术融合的形式欢迎2025级新同学,也是希望启发所有观众从中领悟生命的蜕变。

展厅局部(学通社记者 马辉 摄)

“艺术不只是自我表达,也是和世界对话”

得知“蝶变”生物艺术展如期展出,文法学院数媒2502班李朴晴第一时间赶到展览现场,迫切想要看看这个由同专业学长学姐主创的展览。

走进艺术馆,她就被进门右手边的作品《溶生》吸引了:一个白色手形装置外面,由内而外延展出一些彩色布条编织的辫子,其间还有一些红线一直垂到地面,红线的一端系着人生不同阶段的照片。“每一阶段的成长都是一次蜕变。”李朴晴看后若有所思地说,希望自己以后也能做出让人发自内心感叹的好作品。

静静欣赏(学通社记者 马辉 摄)

吸引李朴晴的《溶生》,是本次展出的12件作品之一。这些作品由参加2025年春季学期创意思维课程的39名同学以及植物科学技术学院2名研究生一起,自愿在暑假期间完成,他们综合运用生活中的树枝树叶、电子元件、纸张、纤维、玻璃、老物件等材料,通过绘画、雕塑、编织、影像、人工智能、工程技术等手段,围绕蝴蝶一生的成长,创作出不同主题形式各异的作品,试图表达他们对人与自然、人与社会、现实和未来等各种关系的思考。

“这个展览的主旨就是一定要体现观念,让学生有观念艺术的意识。”文法学院教师陈婧作为创意思维课程任课老师,她希望学生能够在实践中去寻找创意灵感,在创意实践中真正激活创造性思维。结合学校生命科学特色和优势,陈婧想要尝试科学和艺术融合的生物艺术展,通过泛生物艺术来呈现深度思考的思辨主题。

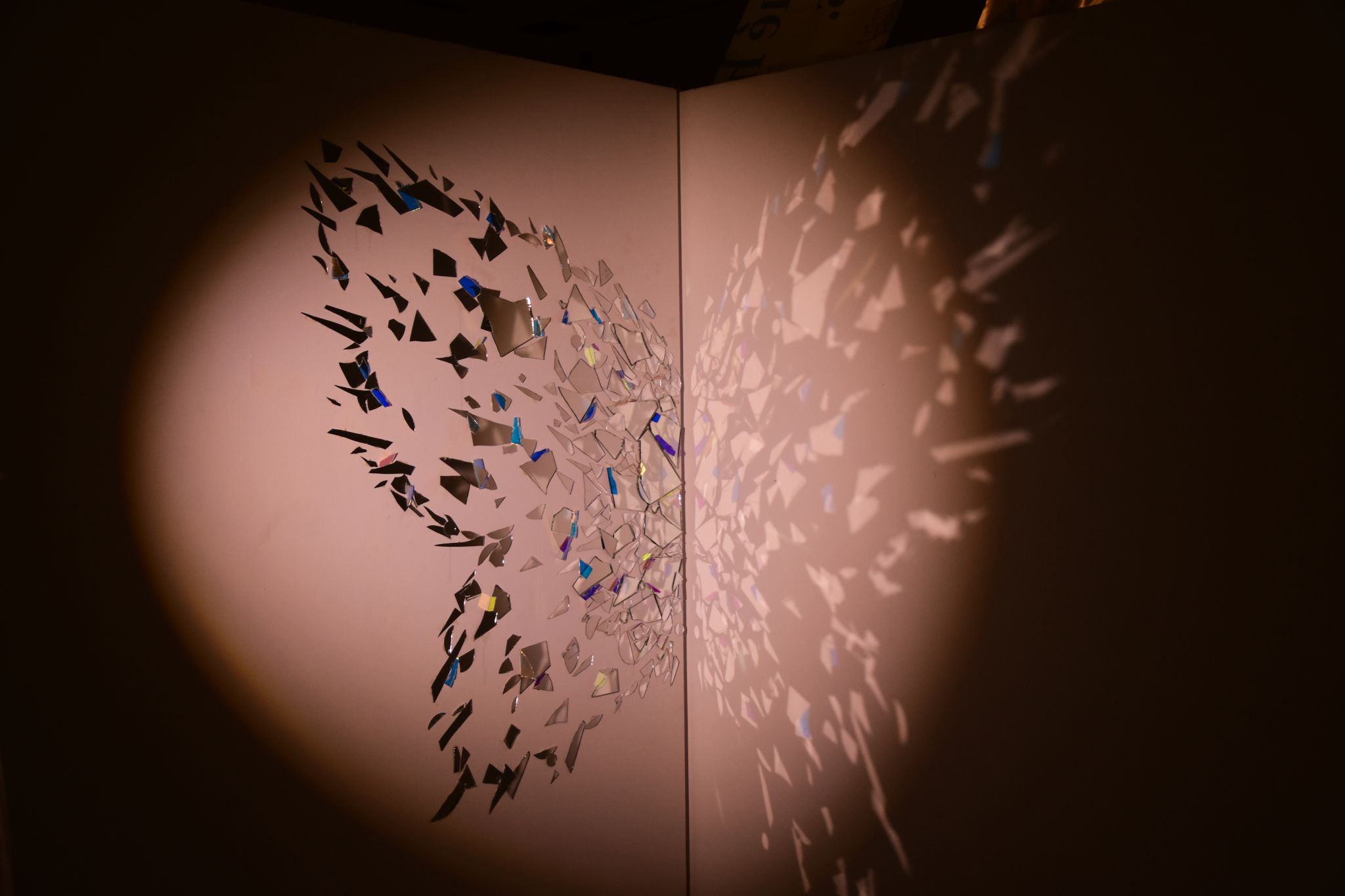

《扇动的涟漪》(学通社记者 马辉 摄)

陈婧的想法得到了文化办的支持和狮山原创校园艺术支持计划的资助。经过多次头脑风暴和反复沟通,展览主题明确为“蝶变”,由文化办王梦蝶策展,植物科学技术学院副教授周兴苗担任学术顾问,陈婧任艺术顾问。为了筛选出真正有兴趣尝试的学生,陈婧跟创意思维课堂的63名同学商量,大家自由选择不强求参与,作品不计入课程成绩,但是要做就一定要做好。

5月份开课后,陈婧就引导同学们尝试提出观念,并思考用什么材料以何种形式去表达观点。此间,陈婧先后邀请到一个专业策展人和周兴苗老师走进课堂,分别从不同角度给予启发。一件件提案,一次次推翻重来,在师生之间、同学之间的多次反复沟通讨论中,41名同学自由组合形成的12件作品方案逐渐成型。

《破茧时刻》(学通社记者 马辉 摄)

《茧藏》(学通社记者 李亚珊 摄)

《蛰光生息》(学通社记者 李亚珊 摄)

陈婧颇感欣慰的是,反复试错和再思考的过程中,同学们对作品的内生观念理解不断深化。其中,《溶生》聚焦亲子关系中的代际托举,《振翅》试图引导人们重新审视自身与世界的微妙联结,《破茧时刻》鼓励人们勇敢找寻自我,《蛰光生息》试图捕捉生命演化中"蓄力待发"的临界瞬间,《破茧-生命的桎梏突破》展现茧与蝶在生命历程里相互缠绕、彼此塑造的紧密联系,《物缚空间》暗示蜕变需经社会审视和自我迭代,《浪屿蝶屿》让“生命在动态中凝结风景”具象化,《我,非我?》和《赛博蝴蝶》借助AI等映射网络时代和现代性困境,《茧藏》以蛹喻四大古文明,《沧海蝶叙》关注自然共生中的人与自然,《扇动的涟漪》以艺术形式展现蝴蝶效应的科学原理。

“作品从自己的创作视角走向公共展示时,好像有了新的生命力。”数媒2302班刘欣团队创作的《沧海蝶叙》曾经被完全推倒重新创作,但在正式开展那一刻他们仍然特别激动,不仅反复打磨的疲惫全都变成了成就感,他们也开始期待不同观众看到作品时的感受,刘欣说:“更加明白艺术不只是自我表达,也是和世界对话的过程。”

“实则是蝴蝶引领我们飞越了思想的山丘”

6月底,快要结课时,12组作品才开始进入实践创作阶段。按照计划,如果暑假前能够完成全部创作,新学期开始就直接进入展览环节。现实是,因为部分同学要参加暑期实习、社会实践等各种活动,放假前大多数作品只进行到一半,有些只是主体框架搭建完毕。陈婧一度非常担心,作品能不能如期完成。

然而,同学们不仅提前返回学校完成创作,还给了老师许多意外惊喜。其中,《物缚空间》创作团队计划以半透明麻布、棉线与绳索编织成茧状空间,内置纵横棉线,悬挂人生各阶段旧物——玩具、课本、信件、车票、磁带等,试图通过旧物象征外部规训与内在束缚,引导观众主动拨开物品前行,以动作象征对抗束缚、 自我能动性等,暗示蜕变需经社会审视和自我迭代。拿到方案时,陈婧就觉得可行性很小应该做不出来,“当时我说,你确不确定这个能做出来,如果不确定的话,咱们就换一个方案,选个简单一点的。”陈婧得到的答复是:“老师你相信我,我肯定能够做出理想的效果。”数媒2301班李睿妍和同学潘佳琳不仅完成了作品,而且在陈婧看来,“完全复刻了他们当时的想法!”

《我,非我?》(学通社记者 李亚珊 摄)

《振翅》(学通社记者 李亚珊 摄)

“我们在前期投入了整整两个月进行深度构思和精细化方案设计,才得以在现场搭建中仅用两周就实现最终的效果。”李睿妍表示,之所以如此笃定并愿意投入时间和精力去进行创作,首先是因为这种创新性的挑战机会比较难得,其次是发现后疫情时代人们的边界感越来越强,“沟通就要找到新的出口,用艺术来表达想法,是一个温和而又容易产生共鸣的方式。”李睿妍看来,这种交互体验带来的情绪共鸣对创作者来说也是反向的精神疗愈,“这种重构极大地让我与过去的自己达成了和解。”

就在李睿妍等41名同学全力以赴完成创作的同时,“蝶变”生物艺术展的其余工作也在紧锣密鼓地推进。萌动、初生、织梦、破茧、欢舞,展厅的墙面以蝴蝶一生的五个阶段为主线,以兼具艺术美感和学术价值的方式精心布置。其中,萌动阶段,在树枝树叶间贴上象征“卵”的镜子,“当观众站在这里的时候,他不仅会看到卵,也能看到镜子里的自己。”王梦蝶说,初生阶段没有直接展现毛毛虫,而是捕捉校园里的毛毛虫,让其底部吸盘粘上可食用色素在画布上爬行形成画面;织梦阶段,是把蚕茧放置在日常放鸡蛋的盒子里,染色之后固定在墙面;破茧,精选经典书籍中各具特色的蝴蝶图案突出学术性;欢舞则以立体悬挂的蝴蝶飞舞表现“蝶变”成功的欢快和自由,“在迎新季推出这个展览,就是想给新生一种鼓励。”

萌动(学通社记者 李亚珊 摄)

织梦(学通社记者 李亚珊 摄)

第一次指导学生布展,第一次创作装置艺术作品,第一次策展,对于所有深度参与“蝶变”生物艺术展各个环节的每一个人来说,挑战和困难不言而喻。但其中不变的,是学校近年来一直鼓励师生携手促进科学和艺术的结合,是师生共同努力实现的文化自信和文化自觉,当大家齐心协力完成创作后的收获也远超预期。这收获,是“完成了属于自己的表达”,是团队协作中的成长,是对“生命蜕变”的再思考,是对专业价值的重新审视“不论何种呈现形式,创新都是最佳看点”,是对学科交叉魅力的真切体悟,是对自己解决问题的信心。数媒2302班陈雨欣说:“我们以为是自己创造了蝴蝶,实则是蝴蝶引领我们飞越了思想的山丘,看见了生命中那些未被言说的可能。”

“未来我们应该更多从自然生命形态中去挖掘艺术美。”作为“蝶变”生物艺术展的学术顾问,周兴苗非常开心能够有这种跨学科的合作,他觉得这种结合更应该贯穿于专业课程的教学以及学生培养中,他说:“可以帮助人们更好地理解某种生命现象及其呈现形式,引导人们挖掘现象背后的哲思,进而拓展创新思维。”

(本文作者系记者 杨正莲 学通社记者 陈宣伊 审核人 冯楠)