(通讯员 辜香群 崇延磊)7月5日至12日,由华中农业大学经济管理学院8位学生组成的乡村振兴调研“襄阳小分队”在杨志海副教授带领下,走访襄阳市枣阳市、谷城县6镇12村,开展社会实践活动。实践团队通过田间地头走访、农户深度访谈、书记主题专访等形式,旨在了解当地农业农村发展的现状,探索襄阳的乡村振兴之路。

党建引领:把稳乡村振兴“方向盘”

7月6日,实践团走访了谷城县茨河镇白龙庙村,这已经是实践团第5年来到这里,见证了该村村委会由一个临时办公点发展成现在的现代化办公楼,村里昔日的“泥水路”,也早已变成平坦宽阔的“水泥路”。“村里能有今天的变化,党建引领是关键。”白龙庙村党支部书记的话,让实践团成员印象深刻。在这里,“党建+”不是抽象概念,而是切实融入发展脉络的具体实践。

支部书记带头开展的“小院党课”颇具特色——政治理论与村民生活紧密相连、无缝衔接,让村党支部标准化建设有了温度,真正走进了村民的心里。同时,全村党员实行分类管理,示范岗、先锋岗的牌子在抗旱救灾、抗洪排涝现场格外醒目,危急时刻总有党员冲锋在前。村“两委”班子分工像齿轮般咬合紧密,从社会救助到医疗卫生,从文化活动到基础设施,一件件实事办进村民心坎里,让“红色引擎”的动力持续传导到乡村肌理。实践团在与农户的交谈中了解到,贡米产业和养蜂产业是村里的发展亮点。在村委班子的带领下,通过“党支部+公司+合作社+农户”的模式,流转101户农户的土地,打造出150多亩的优质贡米种植基地,并注册“高家垭贡米”商标,打出“红心柳”品牌,让贡米产业成为村民增收致富的“金饭碗”。2017年,湖北利他健康产业有限公司扎根村里,从事蜜蜂育种、养殖、研发、加工、销售全生态链业务,采用“公司+合作社+村集体+农户”模式,带动10余户村民发展养蜂产业,户均年增收1.2万元以上。此外,村里还引进汉江春韵、欣华康养等项目发展康养服务业,推进以茶油深加工为主的农产品加工业和以腐乳制品为主的传统手工业,既解决了村民就业难题,又为集体经济注入了活力。团队成员万浩然感慨道:“在党的引领下,如今的村庄真是发生了脱胎换骨的变化,与我们印象中的传统农村已经截然不同,处处都展现着乡村振兴的活力!”

生态筑基:绘就乡村振兴“新画卷”

7月7日,实践团继续走访了茨河镇承恩寺村。这个坐落在全国重点文物保护单位承恩寺脚下的小山村,依托6214亩林地资源,近年来精准培育中蜂、野菊花、山茶树苗三大生态产业,在青山绿水间蹚出一条“绿富同兴”的振兴新路。

走进承恩寺村,起伏的丘陵坡地上,漫山遍野的野菊花竞相绽放,孕育着收获的希望。走进后山林地,箱蜂箱散布山间。“养蜂可是咱们承恩寺村的起家产业,野菊花正好补齐了秋冬季蜜源的短板。”村党支部书记赵传友一边说着,一边挽起袖子,展示着手臂上密密麻麻的蜂蜇疤痕。这些疤痕,是他多年来巡山消灭天敌“葫芦包”野蜂时留下的印记,也是他为了守护养蜂产业、带领村民致富的坚实见证。村党支部书记赵传友向调研团队介绍,村庄依托其独特的丘陵地貌和良好的生态资源,近年来将目光投向了野菊花。野菊花秋季盛放延长蜜蜂采蜜期,形成“四季有蜜源”的可持续生态。2023年,在村支书的带领下,该村通过流转瓮子洼30亩、琢子湾120亩坡地,将野菊花种植面积扩至150亩,并创新推行“野菊花+山茶苗”套种模式。截止去年,承恩寺村的野菊花种植面积达到了500亩,每亩可以收获4000余斤,预计总产量将超过200万斤。通过引进先进的加工设备和技术,将野菊花加工成菊花茶、菊花精油等产品,丰收的成果为当地村民带来了可观的经济收益。古寺钟声回荡山间,承恩寺村的振兴故事仍在续写。这个仅603人的山村,在965亩耕地上、6214亩林地上创造出多重增收渠道,印证着“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。当秋风吹过菊浪翻涌的琢子湾,村民们忙碌的身影,构成乡村振兴最动人的风景。

农旅融合:激活乡村振兴“动力源”

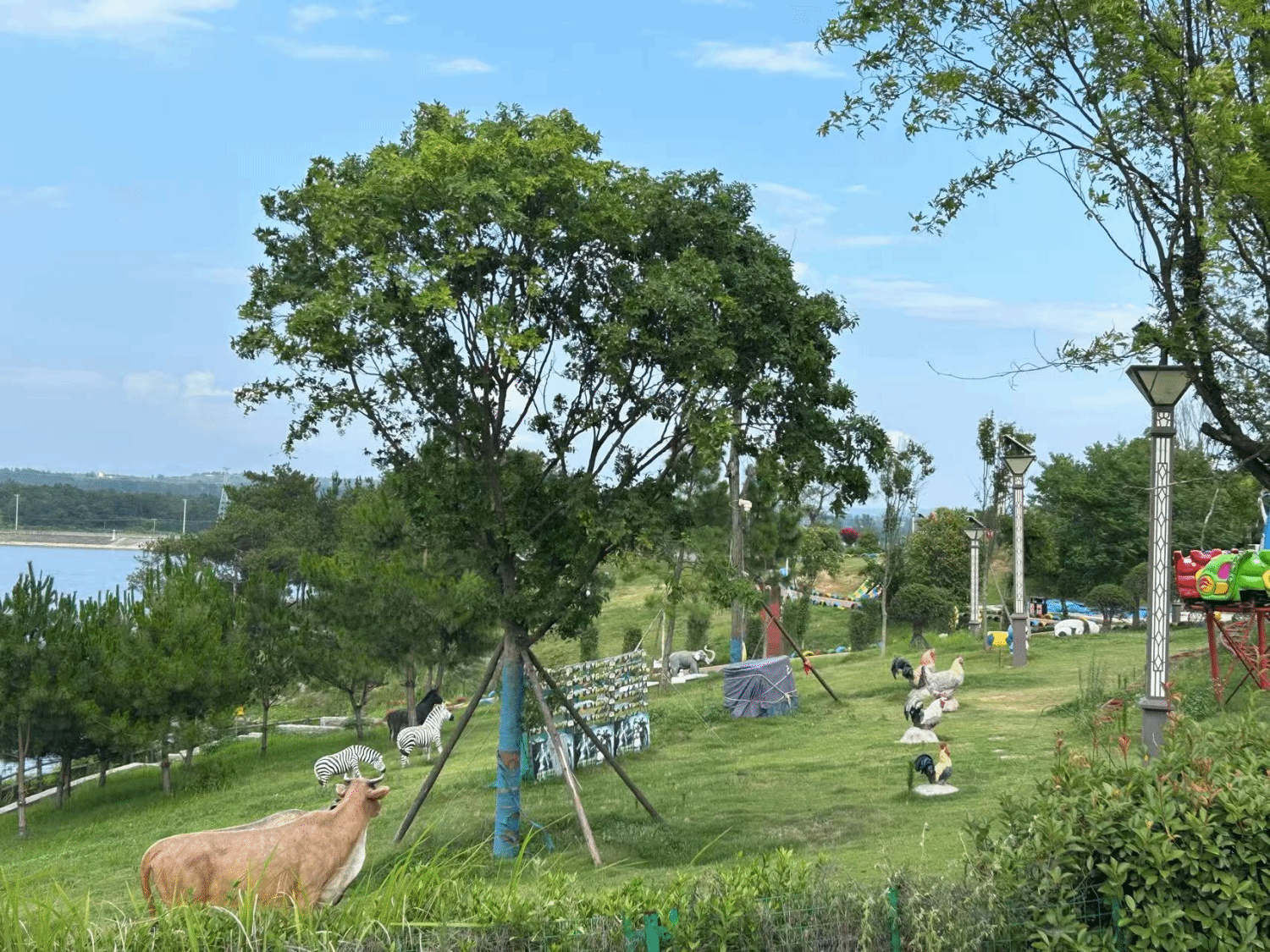

7月12日下午,团队成员共同来到枣阳市刘升镇李老湾村。眼前景象令大家深感震撼与惊喜——在这里,农业不再是单一的种植产业,而是与旅游、文化等产业深度融合,形成了多元化的发展格局。2019年,李老湾村紧紧抓住湖北省美丽乡村示范点建设的契机,充分挖掘本地山水资源优势,村集体统一规划、建设、维护,积极引入市场主体进行专业化运营,全力打造枣树林田园综合体,大力发展乡村旅游经济,为村庄的发展注入了全新的活力。李老湾村站长李述勤在接受访谈时,眼中闪烁着对村庄未来发展的信心与憧憬:“如今,村里依托这片枣树林打造了一个游乐园,每到节假日,游客纷至沓来,热闹非凡!”

在农庄里,游客们可以品尝到地道的农家美食,感受乡村生活的质朴与温馨;大灶台上,亲朋好友围坐在一起,体验自己动手做饭的乐趣;商贩摊位上,摆满了各种特色农产品和手工艺品,让游客们能够挑选到心仪的纪念品......这些特色经营项目不仅为游客们提供了丰富多彩的旅游体验,还有效带动了村民增收。许多村民通过在农庄、采摘园等地就业,或者自己摆摊售卖农产品和手工艺品,增加了家庭收入,生活水平得到了显著提高。村集体也通过收取租金、服务费等方式获得了可观的收益,每年保底收益达三十多万元,为村庄的基础设施建设、公共服务提升等提供了有力的资金支持。

“我们始终坚持‘农旅融合、以农促旅、以旅富农’的发展理念,将农业产业与乡村旅游有机结合,让游客在欣赏自然风光的同时,体验到农耕文化的魅力。”李站长说道。当看到农户讲述丰收时绽放的笑容,调研员丁戈谈到:“绿水青山就是幸福靠山,立足资源禀赋,小山村也能蹚出特色振兴路!”李老湾村正是凭借着对自身资源的精准把握和正确的发展理念,在乡村振兴的道路上迈出了坚实而有力的步伐。

点击阅读全文