南湖新闻网讯(通讯员 杜宇)8月23日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、生命科学技术学院、湖北洪山实验室水稻团队李一博教授课题组在国际期刊Advanced Science上发表了题为“A Natural Major Module Confers the Trade-off Between Phenotypic Mean and Plasticity of Grain Chalkiness in Rice”的研究论文。该团队对水稻微核心种质533个品系进行了为期五年的垩白表型考察,首次揭示了水稻籽粒垩白表型均值和可塑性之间的遗传权衡机制,同时鉴定出高温下籽粒垩白/粒宽均值和可塑性之间权衡的关键分子模块GCP6-MPC5,并明确高温与粒宽是促进水稻垩白形成和抑制垩白可塑性及其遗传剖析的两个核心非遗传因素。该研究不仅填补了作物品质表型可塑性调控领域的空白,更为全球气候变化背景下培育“优质、高产、广适应”水稻品种提供了关键分子策略,对保障粮食安全具有重要意义。

直面气候挑战:破解水稻垩白品质“均值-可塑性”权衡难题

随着全球气候变暖加剧,极端高温天气频发,水稻育种面临严峻挑战 —— 如何在提升籽粒品质(如降低垩白度)的同时,保障其在波动环境中的表型稳定性(即表型可塑性)。籽粒垩白是水稻胚乳中白色不透明部分,受环境影响极强:高垩白度会导致整精米率下降、熟米硬度降低,直接影响稻米外观、食味及市场价值,关乎农民收益与粮食供给。

此前研究已知,表型可塑性存在 “均值-可塑性权衡” 规律 —— 性状平均值提升常以可塑性降低为代价。但水稻垩白这一关键品质性状的权衡机制,长期缺乏遗传层面的系统解析。李一博团队的研究,正是瞄准这一科学痛点展开攻关。

五年深耕:全基因组层面解锁垩白调控 “密码”

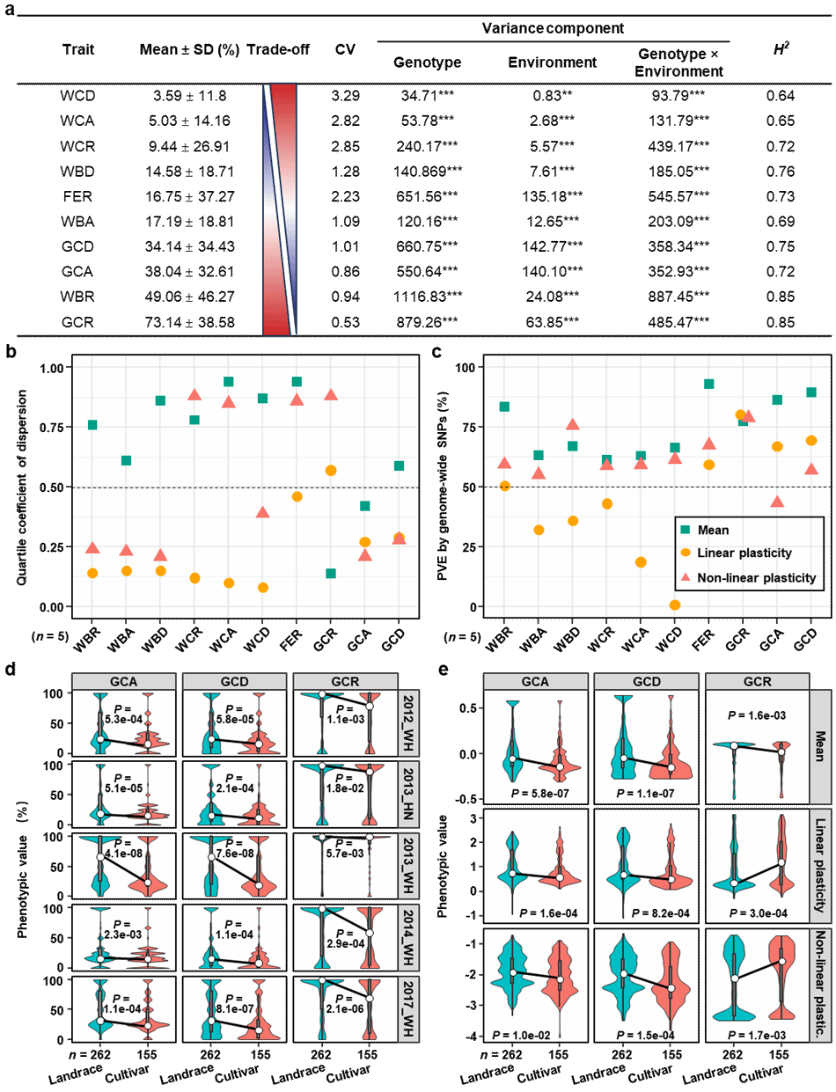

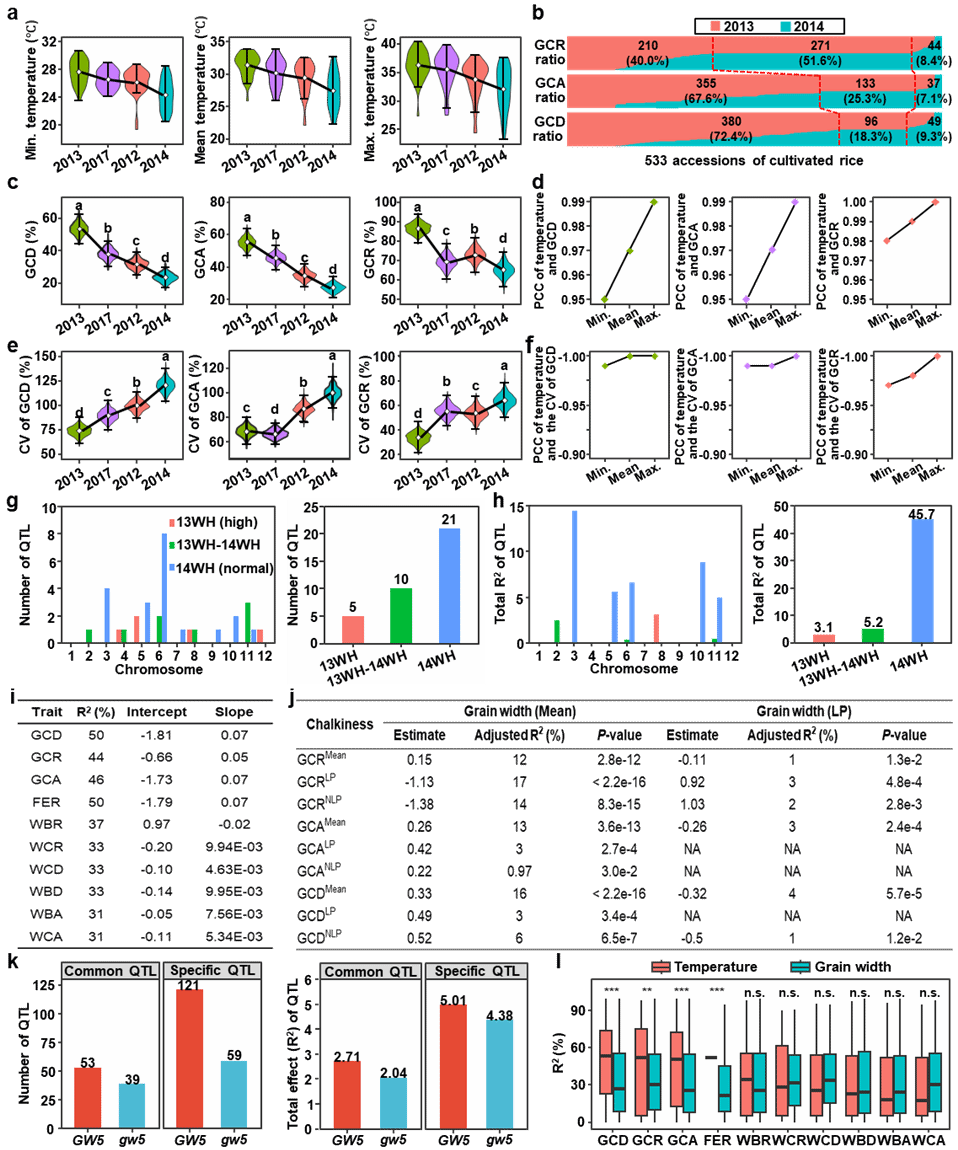

团队通过五年多环境大田试验,对533份水稻微核心种质的10项垩白相关表型进行系统测定。借助全基因组关联分析(GWAS),构建出包含1587个垩白相关QTL(数量性状位点)、129个热点QTL的饱和遗传图谱,首次从全基因组层面证实:水稻垩白表型可塑性受遗传调控(图1a),且垩白均值与可塑性存在普遍权衡关系(图1b,c)。

为进一步明确水稻育种过程对籽粒垩白性状的人工选择方向,团队对比分析了农家种与栽培种的垩白表型可塑性。结果显示,栽培种的垩白面积、垩白度和垩白率均显著低于农家种,证实籽粒垩白是水稻驯化与品种改良的核心目标性状之一。此外,除垩白率仍保持较高的线性和非线性可塑性外,从农家种到栽培种的表型平均值和可塑性均显著下降,这一变化清晰体现了人工选择对垩白性状环境适应性的定向优化(图1d,e)。

更关键的是,研究发现垩白均值、线性可塑性、非线性可塑性受完全独立的遗传机制控制——三者的QTL候选基因无重叠。基于此,团队进一步筛选出调控垩白度、垩白率、垩白面积的代表性 SNPs 标记集(分别含37个、20个、23个SNPs),这些标记对对应性状的表型解释率均超2/3,为分子育种提供了可直接应用的 “精准工具”。

图1 水稻籽粒垩白表型均值与可塑性的普遍权衡关系及其在育种改良中的特征

基因突破:锁定两大核心调控因子

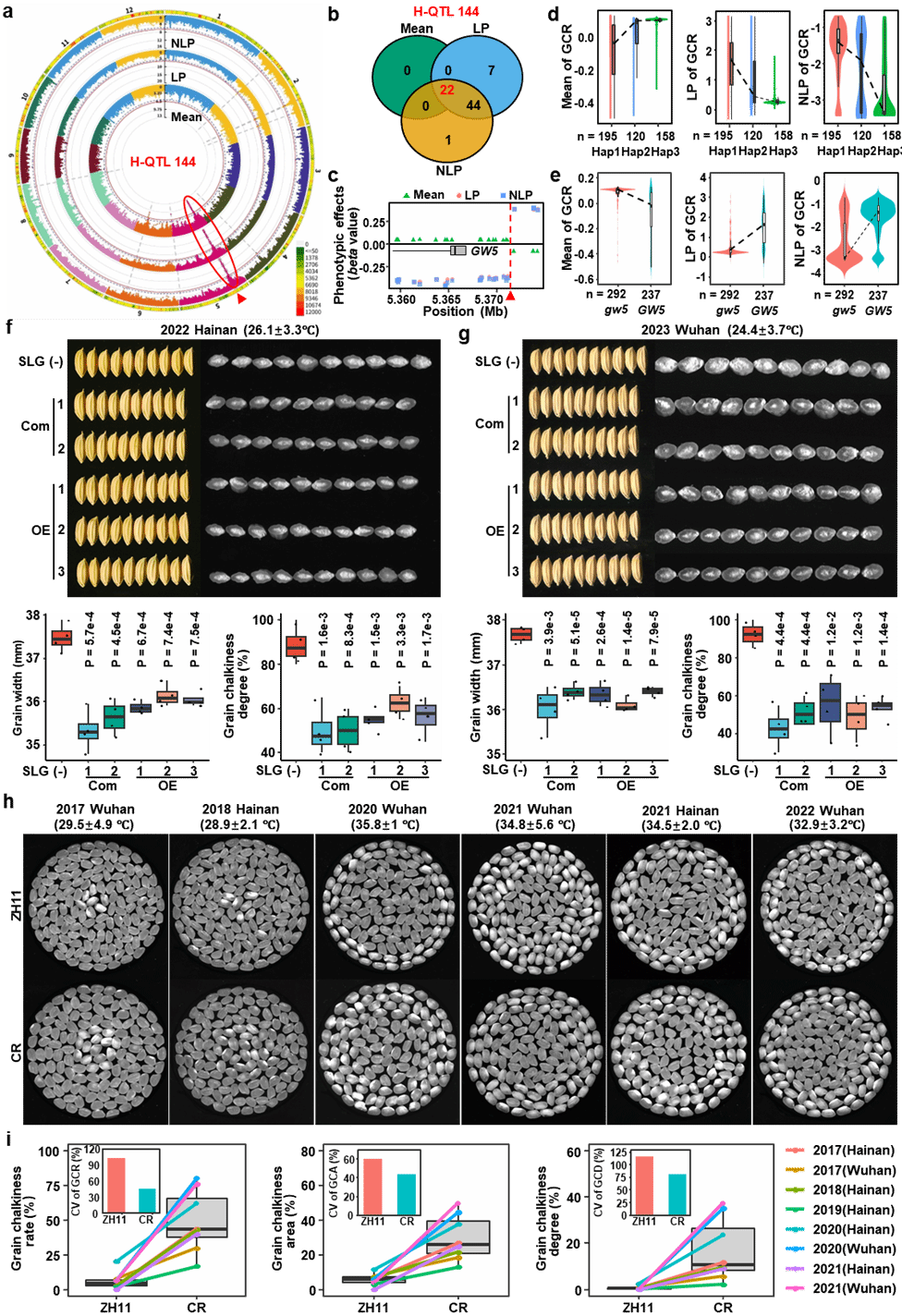

通过对热点QTL的深度解析,团队首先在H-QTL144位点鉴定出主效基因 MPC5(又名GSE5/GW5)。实验证实,MPC5是控制垩白均值与可塑性权衡的关键基因:敲除MPC5会使水稻粒宽变宽、垩白度升高、可塑性降低;而过表达MPC5则能让籽粒变窄、垩白度下降、可塑性增强(图2)。

图2.控制水稻籽粒垩白表型平均值和可塑性的主效QTL基因MPC5

为进一步挖掘可塑性调控基因,团队通过重叠筛选条件锁定H-QTL163位点,鉴定出另一关键基因GCP6——一个在胚乳中优势表达的R2R3-MYB类转录因子(图3a,b)。单倍型分析显示,GCP6的Hap2单倍型比Hap1具有更高的垩白可塑性与表达量;转基因实验验证表明,过表达GCP6会导致垩白升高、粒宽变宽、可塑性降低,而敲除GCP6则呈现相反表型,且效果在多年多点试验中稳定可靠(图c-f)。

图3.调控籽粒垩白和粒宽的表型平均值和可塑性GCP6的克隆与验证

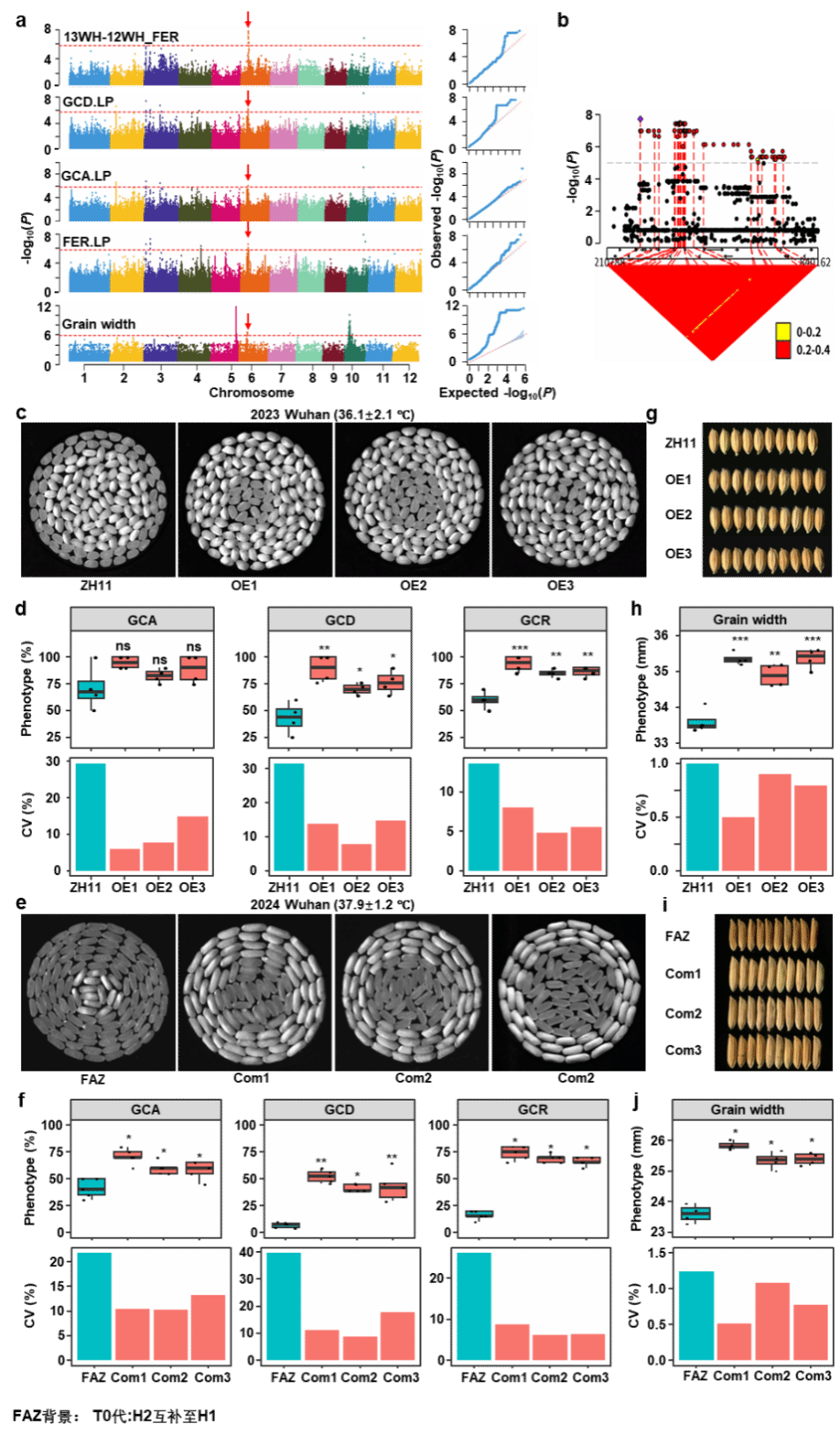

分子模块发现:GCP6-MPC5构建调控 “核心网络”

深入研究发现,GCP6与MPC5并非独立作用,而是形成天然分子调控模块。团队通过RNA-Seq数据分析证实,二者表达水平呈显著负相关;序列分析显示,MPC5启动子区域存在多个R2R3-MYB转录因子结合基序,为GCP6的结合提供了基础(图4a)。

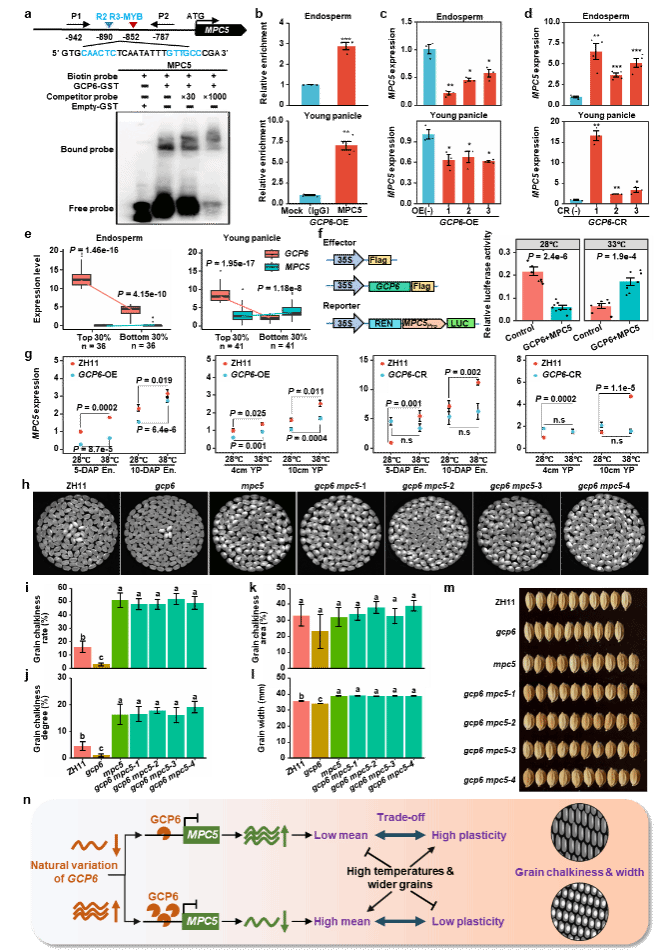

体内外实验进一步验证:ChIP-qPCR(染色质免疫沉淀-定量PCR)与 EMSA(电泳迁移率变动分析)证实GCP6可直接结合MPC5启动子;qRT-PCR与双荧光素酶报告基因实验则明确,GCP6对MPC5具有转录抑制作用。更重要的是,高温会削弱这种抑制作用——高温条件下,GCP6与MPC5表达均升高,但MPC5的温度响应依赖GCP6:仅在有GCP6存在时,MPC5才会受高温诱导上调。

为确认二者遗传关系,团队构建gcp6 mpc5双突变体。表型分析显示,双突变体的垩白与粒型表型均与mpc5单突变体一致,从遗传学层面证实MPC5位于GCP6调控通路下游。

图4.GCP6-MPC5是控制垩白平均值-可塑性总体权衡的关键自然模块

非遗传因素解析:高温与粒宽双重影响垩白形成

研究还明确了两大非遗传因素对垩白的调控作用:高温与粒宽。通过武汉4年温度数据分析发现,水稻灌浆期最高气温与垩白度呈强正相关,与可塑性呈负相关;高温环境下,垩白相关QTL数量从常温的21个骤减至5个,遗传效应从45.7%降至3.1%,表明高温不仅促进垩白形成,还削弱其遗传可解析性。

同时,群体水平分析显示,粒宽与垩白均值呈正相关、与可塑性呈负相关——粒宽越宽,垩白度越高、可塑性越低。PPRE模型评估证实,温度对垩白的效应平均达38%,是主要外部因素;粒宽对垩白均值变异的解释率达12%-16%,进一步印证其调控作用。

图5.高温和粒宽对稻米垩白表型可塑性和遗传剖析的影响

应用前景:为气候适应型育种提供新策略

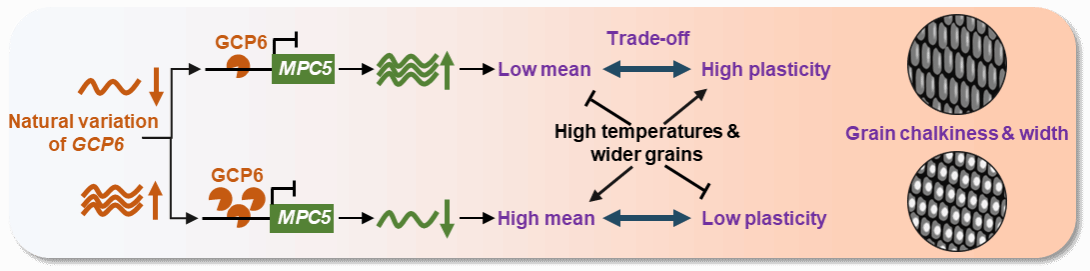

该研究的核心价值在于,揭示了GCP6-MPC5模块调控垩白 “均值 - 可塑性” 权衡的分子机制:自然变异导致GCP6表达减少时,MPC5抑制被解除,进而降低垩白与粒宽均值、增强可塑性;反之则均值升高、可塑性降低(图6)。这一发现打破了传统育种中 “均值与可塑性不可兼得” 的困境,为分子设计育种提供了清晰路径——通过调控GCP6-MPC5模块,可培育出既低垩白又环境适应性强的优质水稻品种。

图6.GCP6-MPC5模块调控籽粒垩白均值-可塑性权衡工作模型

论文共同第一作者为华中农业大学出站博后张俊成(现为杭州师范大学副教授)、博士生杜宇及博士毕业生许鹏坤(现为深圳基因组研究所博后),已毕业研究生钟璐玉、李智、朱文冉、李义程和在读博士研究生程波、常鑫源以及在站博士后樊亚伟也为该研究做出了较大贡献,李一博教授为通讯作者。研究得到国家自然科学基金联合基金重点项目、国家重点研发计划、科技创新 2030—生物育种重大项目等项目资助。

业内专家表示,这项研究不仅是水稻品质遗传调控领域的重大突破,更为其他作物的表型可塑性研究提供了范式,对全球应对气候变化、保障粮食安全具有重要的理论与应用价值。

原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202506242