南湖新闻网讯(通讯员 丁聪 记者 匡敏)七月的武汉,骄阳似火,暑气升腾。7月20日清晨七点半,一教402智慧教室已经热闹起来。2023级化学英才班张元豪同学在纸上聚精会神地练习着反应机理演示板书,2023级应用化学专业薛垒、胡佳慧、肖宗阳同学则紧锣密鼓地检查着海报上的每一处细节,还有一小时,他们小组齐心协力完成的 "受阻路易斯酸碱对介导的一氧化二氮转化与利用" 项目,就要接受答辩评审。

在为期两周的《生命与有机化学》全英文暑期课程学习中,张元豪和同学们一道,以“科研团队”身份参与了专题学习、分组研讨、选题、实验方案设计、可行性论证和海报展示与答辩过程。这门由英国爱丁堡大学助理教授Uwe Schneider 博士以“项目式”教学主导的课程,让52 名应用化学专业本科生收获满满。

教学:一场从问题出发的“秘境追踪”

“疟疾是什么?它究竟有多危险?” 7月3日,Schneider博士抛出的第一个问题,将同学们目光迅速拉向了屏幕上的全球流行病学地图。同学们也随即在文献里检索到:每年仍有近 50–100 万人死于这种古老的疾病,抗疟新药因此成为人类健康的“刚需”。

带着“为什么需要新药”的紧迫感,Schneider博士为大家介绍了疟原虫独特的生活史:在人体中裂体增殖、在按蚊体内完成配子生殖与孢子增殖。复杂的周期为药物设计埋下无数“关卡”,也催生了从自由基型(青蒿素)到亲电型,再到亲核型三种共价抑制策略的跃迁。

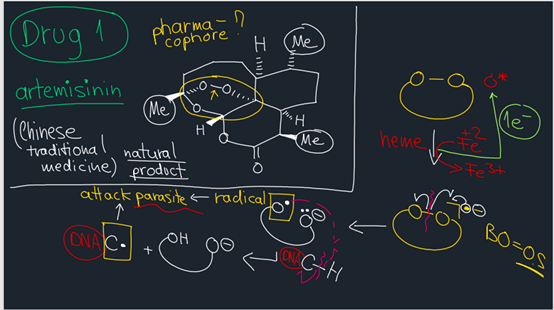

Schneider博士演示自由基型药物治疗疟疾的机理(通讯员 丁聪 供图)

为了让同学们看清这场“分子级攻防战”,Schneider博士抛出连环追问:“血红素如何激活青蒿素?”“疟色素聚合为何成为传统药物的靶点?”“恶性疟原虫又是怎样把血红蛋白‘拆’成氨基酸?”各小组继续文献中追根溯源,并用分子轨道图和反应路径动画把抽象机理“可视化”,在“提问—研读—凝练—表达”的循环里,同学们将一篇篇学术论文拆成关键词,再重新拼装成自己的知识图谱。

同学们参与课堂互动(通讯员 丁聪 供图)

课堂教学可谓干货满满。Schneider博士以科学问题为牵引,运用分子轨道图、反应路径可视化等技术,将氢气活化、蛋白质结构、新陈代谢、塑料生物降解、光催化降解、氮循环及药物化学等生命有机化学领域的前沿突破融入课堂,引导学生全面了解了不同环境下生命体与有机物的复杂转化机制,剖析生命现象背后的化学本质,也开拓了同学们运用化学与生命科学、医学、材料、环境等多学科交叉领域研究探索的思维。

这种“秘境追踪”式的学习模式,让同学们直呼过瘾。“老师深入浅出的讲解,让我们系统掌握了氢–氢键非金属催化断裂、蛋白质交联、碳氢化合物转化路径及抗疟疾药物设计等核心知识框架,既夯实了专业基础,又拓宽了学术视野。”应化2303班王晗畅同学说。

研讨:在奇思妙想中碰撞出“化学反应”

让同学们印象深刻的,还有来自不同年级的同学在思维碰撞产生的“化学反应”。

有人把 ML901 比作“分子特洛伊木马”,有人用“血红素-青蒿素-自由基”的连环漫画解释耐药机制,还有人把疟原虫的蛋白合成途径画成地铁线路图。Schneider博士则时不时穿梭在各小组间,一句“Where is the evidence?”或“Can you quantify the selectivity?”便点燃新一轮研讨。

Schneider博士和小组成员一起交流讨论(通讯员 丁聪 供图)

课程最后两天的选题环节,小组讨论氛围更是到达了顶峰。

各小组需要围绕一个热点问题,结合授课中涉及的任意两个专题知识,通过文献溯源整合研究动态,创新性地提出一个解决方案,并完成可行性论证和手绘海报。

小组成员热烈研讨中(通讯员 丁聪 供图)

在两天内完成项目选题、论证、实验设计和海报制作,挑战是艰巨的。收到任务后,张元豪和同学们迅速进行了分工协作。不到半天,他们便讨论好了选题方向——利用光催化和微生物协同降解塑料。带着第一个提出选题的兴奋,小组成员一起向Schneider博士汇报了自己的想法,但Schneider博士一句“What's novel about this work”的反问,瞬间给他们“泼了盆冷水”。“老师的点评让我们意识到,真正的创新必须跳出现有的思维框架,从化学机理的底层逻辑中寻找突破口。”一番交流后,小组成员再次开启了紧张的讨论和验证。

经过几轮设想-验证-推翻的循环后,时间不知不觉来到了晚上10点,团队逐渐在“受阻路易斯酸碱对介导的一氧化二氮转化与利用”这一方向上达成共识,“但此前从来没有文献报道过相关研究方向,这个选题是否可行呢?”带着疑问,团队成员将构想通过邮件发给了Schneider博士,半小时后,邮件中“l think it is a very nice idea”的回复,让团队成员喜出望外。经过第二天进一步的文献验证及讨论后,团队终于确定了这一选题。

答辩:在思辨互鉴中播撒创新的种子

最令人同学们振奋的莫过于答辩现场。每个团队都需要以全英文进行5分钟成果陈述及15分钟深度答辩。由助教、Schneider博士和班级同学组成的项目评审小组,则根据项目的科学严谨性、交叉创新度、可视化表达、团队协作等维度综合情况进行评分。

同学们各展所长,异彩纷呈的海报和亮点迭出的创意,得到了Schneider 博士的频频点赞,也让同学们看到了用化学知识解决现实问题的更多可能。

王晗畅所在的小组以“共价药物:从蛋白到药物合成”为题,以一条从自然结构到药物设计的“共价桥”作为视觉主线,贯穿天然共价结构 → 空间化学理解 → 药物开发 → 疾病治疗四个环节。项目从抗疟明星 ML901 的“劫持”机制切入,提出“神秘 N–O–S 共价桥对酶活性的双向调控”概念:同一化学键,既可成为酶构象的稳定支点,也可在瞬间“拉闸”,彻底关闭酶功能。正如 ML901 利用共价修饰精准阻断疟原虫蛋白合成,他们将这种“开-关”类比扩展到骨关节炎关键酶 CTS,展示了共价化学在疾病干预中的范式潜力。凭借出色的答辩表现,团队获得了第一期课程最佳海报奖。

王晗畅小组同学获奖后留影(通讯员 丁聪 供图)

获评第二期课程最佳海报奖的,是张元豪团队,看到老师和同学们肯定的目光,他激动地说:“这一周的学习充实而美好,我们不仅初步掌握了项目设想从提出到验证的完整过程,也对学以致用有了更深刻的认识。”

化学学院副院长、暑期课程负责人曹敏惠教授表示,两周的时间也许很短,但相信这段跨年级、跨学科的项目式学习经历,定会在学生们心中播撒下创新的种子,成为他们成长成才的‘催化剂’。”

审核:曹敏惠